【研究背景】

不同过渡金属(TM)元素的协同作用是克服单一TM组分氧化物本征缺陷的重要途径。过渡金属氧化物的热力学和动力学性质不仅取决于TM的种类,还取决于TM元素在长程和短程结构分布中的配位和具体构型。富锂锰基正极材料(Mn-LLOs)具备结构的复杂性和多样性,是研究过渡金属层状氧化物中TM构型与材料构效关系的理想模型。

长期以来,受限于Ni、Co、Mn的原子序数、原子量、半径相近等原因,传统的分析手段很难具体定量地确定体系的TM组分。因此文献报道Mn-LLOs材料时多用“Li2MnO3型”结构加以表述,而不是明确的Li2MnO3结构;同时,对于Mn-LLOs中LiTM6超晶格的研究也尚不透彻,这严重阻碍了对Mn-LLOs材料本征结构和电化学行为的深入理解和正确认识。

【成果简介】

近日,北京工业大学尉海军教授团队在Matter上发表题为“Cation configuration in transition-metal layered oxides”的研究论文。作者结合同步辐射x射线对分布函数(X-PDF)、中子分布函数(N-PDF)、蒙特卡洛模拟以及密度泛函理论(DFT)计算,提出了明晰Mn-LLOs结构的系统策略,验证了一系列有代表性的锰/镍基LLOs中TM层的阳离子配位构型,阐明了Mn-LLOs中阳离子构型对阴离子和阳离子可逆氧化还原的影响。该工作对于推进Mn-LLOs的实用化以及过渡金属层状氧化物的基础研究有着较好促进作用。

【研究亮点】

(1)确认了在Mn-LLOs体系中,广泛存在的是结构是Li2MnO3,而不仅仅是“Li2MnO3型结构”,即TM层中的Li是由6个Mn配位形成LiMn6,没有其他TM原子。

(2)利用中子衍射、同步辐射X射线衍射、蒙特卡洛模拟及密度泛函理论计算,详细解析了Mn-LLOs晶体结构,阐明阴离子的可逆氧化还原反应同材料局域结构及配位环境密切相关。

【图文导读】

为了理解层状氧化物的原子结构,原子的分布通常用几何图形来描述,如花状、锯齿状、线状、团簇状等。一个给定阳离子的局部环境可以用周围的原子壳层来描述,每个壳层的半径表示给定阳离子与周围原子的距离。图1A显示了典型层状氧化物沿a轴和c轴的两种不同取向。通过对整体壳状结构的统计分析,可以揭示层状氧化物中的阳离子构型。

作者利用固相法合成了一系列Mn-LLOs:LiMn0.5Ni0.5O2 (L100), Li1.13Mn0.57Ni0.3O2 (L113),Li1.2Mn0.6Ni0.2O2 (L120),Li1.26Mn0.63Ni0.11O2 (L126), Li1.33Mn0.67O2 (Li2MnO3,L133)。这些材料的同步辐射XRD谱图显示了它们的层状结构特征和LLOs超晶格峰(图1B)。发现从L133到L100材料,Ni/Mn比例逐渐变化,对应的Ni-O键长增加,而Mn-O键长缩短,这影响了PDF峰的强度。

如图1C所示,2.0 ?处的X-PDF峰从L133到L100变宽,强度减弱,这很难区分Mn-O键和Ni-O键。与之形成鲜明对比的是,在N-PDF模式中,Mn-O键峰的负强度随着Ni-O正强度的增加而增加。二者结合分析可得到较为准确的结论。由于Li的X射线原子形态因子非常小,因此TM-TM键对X-PDF峰强度的贡献远大于Li-TM键的影响。

图1 五种TM层氧化物的晶体结构表征. (a) L100-L133结构示意图和TM层中心阳离子最近的三个壳层. (b) L100-L113的同步辐射XRD谱图. (c) L100-L133的X-PDF和N-PDF模式,箭头表示特征峰的不同变化趋势。

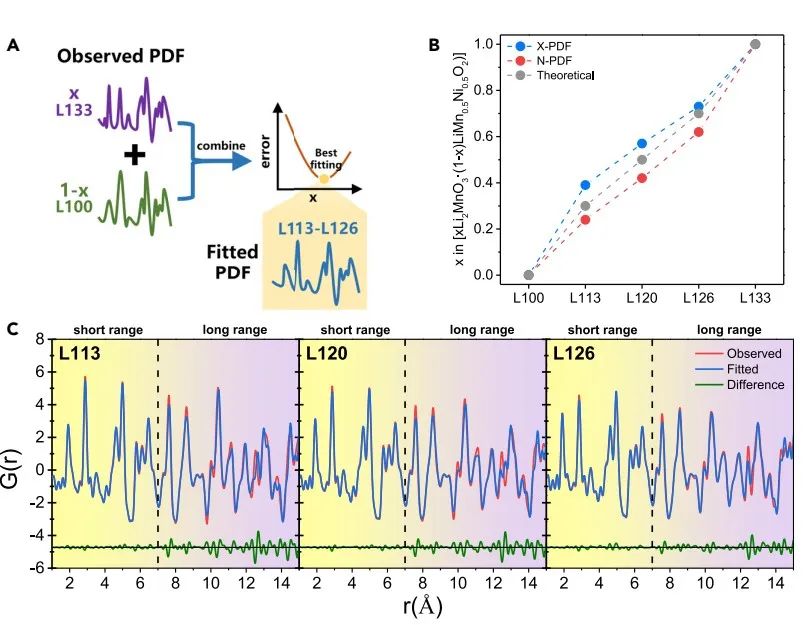

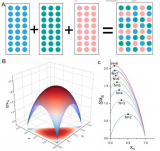

Mn-LLOs由两种主要的晶体结构组成:Li2MnO3和LiTMO2。PDF反映了真实的空间结构,因此L113、L120和L126的PDF模式可以通过L100和L133不同比例的PDF数据的线性组合来近似表示,如图所示图2A。拟合得到的L133与L100的比值接近理论设计的比值,这与Li2MnO3和LiTMO2晶体组成的结构一致(图2B)。

如图2C,在1-7 ?范围内,计算出的X-PDF曲线与L110-L126实测数据一致性较好。然而,在7-15 ?范围内则存在明显偏差。这一现象表明Mn-LLOs表现出短程有序的晶体结构特征,这可以解释为Li2MnO3和LiTMO2结构的整合。

图2 用L100和L133的PDF观测数据拟合L113-L126的PDF曲线(a)PDF拟合原理示意图. (b) L100-L133的组成分析是由理论数值以及X-PDF拟合和N-PDF拟合构成. (c)L113-L126的X-PDF图线 (蓝色)、对应的拟合结果(红色)以及实验与拟合结果的偏差(绿色)。

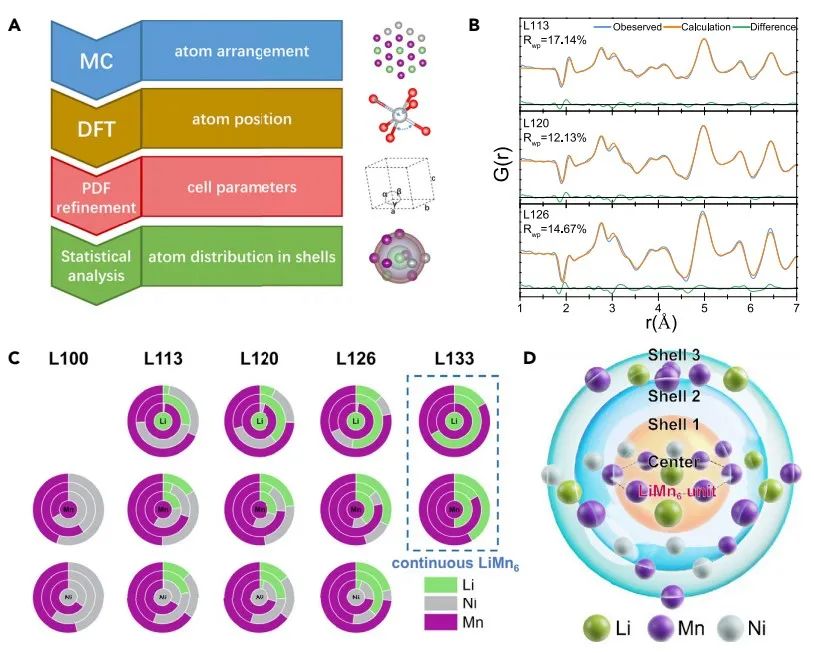

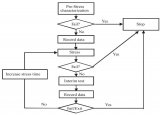

作者将MC模拟、DFT计算和PDF拟合相结合,以此构建L100-L133的结构模型。结构确定策略如图3A所示。首先,作者使用基于静电势的MC模拟揭示了TM层中的原子构型。其次,通过DFT计算进一步放宽原子的位置锁定限制。之后,利用弛豫对单元参数进行优化。最后在优化结构的基础上进行统计分析。

如图3B所示,经过以上步骤计算的N-PDF曲线与实验结果一致性较高,证明了这些模型中阳离子构型的准确性。作者总结了L100-L133的TM层中最近的三个壳层的元素组成,如图3C所示,第一层的结构对中心原子的电子结构影响最大。根据统计分析,作者在图3D中绘制了典型Li+的三个壳层结构。

Li阳离子的第一壳层主要由6个Mn阳离子组成,Ni阳离子的比例很小;第二壳层含有最多的Ni和Li阳离子;第三次层的组分和材料本征的化学计量比接近。这表明材料具备长程有序的特征。

图3 Mn-LLOs中阳离子构型的表征.(a)结构确定和统计分析的流程示意图. (b) L113-L126的实验N-PDF结果和计算PDF结果. (c) TM层中最靠近中心原子的三层金属元素(Li, Mn, Ni)的分布. (d) TM层中最靠近中心Li原子的三个壳层的示意图。

图4A中统计的结果显示,随着Li2MnO3组分的增加,Li4Mn2配位的比例不断增加,而Li3Mn2Ni和Li3MnNi2配位降低则占比,因此,阴离子氧化还原提供的理论容量有望随着LiMn6单元的增加而提高。Li4MnNi在L120中占比最大,因为它在TM层中既需要Ni又需要多余的Li。

如图4B所示,与O配位的Li4Mn2和Li4MnNi具有典型的Li-O-Li构型,这是O 2p弱杂化电子的重要来源;弱杂化的O 2p电子表明O阴离子具有被氧化的能力,尽管这种氧化反应可能不可逆。L100-L133的PDOS(图4C显示,阳离子氧化还原活性主要来源于O 和与之配位的Li3MnNi2,因为两个Ni阳离子的电子贡献了它的HOS组成。

基于确定的Li2MnO3晶体结构,即LiMn6结构单元,作者进一步对阴离子氧化还原的可逆性进行了DFT计算和分子动力学(AIMD)模拟,重点研究了氧空位(VO)的形成能力、结构稳定性和氧的二聚化。如图4D所示,结果表明,在原始态和脱锂态下,LiMn6单元不同O位的Vo生成能均高于LiMn5Ni,表明在充电态下,LiMn6单元氧的稳定性更强。

图4E显示了TM和氧在晶格中的迁移,L113产生了额外的O-O二聚体,在1000 K下模拟得到1.34 ?的键长(t = 10 ps),同时没有明显的结构畸变。相比之下,L133不仅产生悬挂的氧二聚体(1.54和1.40 ?),而且能形成O2分子(1.19 ?)。

图4 阳离子构型对Mn-LLOs电化学性能的影响. (a) L100-L133中不同阳离子配位模式的O阴离子的平均电荷转移.(b) L100-L133中不同阳离子配位模式的O阴离子的HOS.(c)L100-L133中不同阳离子构型下O的分波态密度(PDOS). (d)O缺陷在初始和脱锂状态的形成能.(e) AIMD模拟了L113(上)和L133(下)在1000 K下的阳离子构型变化和伴随的氧二聚化形成。

【总结和展望】

以Mn-LLOs为例,结合X-PDF、N-PDF分析和理论计算对TM层状氧化物中的阳离子构型进行了表征。结果表明,低电荷和高电荷的金属阳离子交替分布在阳离子壳层中。除了之前的通过STEM观察到Li2MnO3类结构中存在LiMn6单元,通过进一步分析Mn-LLOs样品的TM层结构,排除了Ni在Li2MnO3组分中存在的可能性。

通过对氧配位环境和氧活性可逆性的分析,进一步阐明了TM构型与阳离子/阴离子氧化还原活性的关系。本文建立的层状氧化物材料阳离子构型分析方法,不仅有助于深入理解Mn-LLOs的构效关系,而且对其他含有难以区分的多种相近元素的材料体系也是同样有效。

审核编辑:刘清

-

电荷

+关注

关注

1文章

654浏览量

36887 -

PDF

+关注

关注

1文章

173浏览量

34650

原文标题:北工大尉海军Matter:过渡金属层状氧化物中的阳离子构型解析

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

ROBOT之鼻金属氧化物半导体气体传感器静电浪涌防护技术

钽元素赋能LLZO固态电解质,破解氧化物固态电池产业化密码

钽元素赋能LLZO固态电解质,破解氧化物固态电池产业化密码

侯配玉教授:设计富锂锰基双相复合物正极材料以缓解姜-泰勒效应,提升锂离子电池比能量

日本开发出一种导电性与金相当的氧化物,可用作微细线路材料

具有优越循环性的双重改性的低应变富镍正极软包全电池

金属氧化物和柔性石墨烯MOS的区别

多晶氧化物中的晶界和异质界面概念、形成机理以及如何表征

锂离子电池富锂正极材料中掺杂位点的定量识别研究

使用Keithley 4200-SCS半导体表征系统进行氧化物可靠性测试

分享一种层状氧化物材料阳离子构型分析方法

分享一种层状氧化物材料阳离子构型分析方法

评论