2011 年 10 月 5 日,史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)因病去世,“苹果公司失去了一位富有远见和创造力的天才,人类失去了一位不可思议之人。”

iPhone 问世十年来引发的种种虚拟经济和实体经济、消费技术和消费体验的深刻变革,足以说明乔布斯的远见和创造力。他发布产品时常提及的 re-invent、revolutionary 等看似浮夸的词句,已经一点一点变成现实。

从偏执于细节,到软件、硬件全盘掌控

一千个果粉眼里有一千个乔布斯。但如果用一个词概括他的精神遗产,这个词应该是:细节、细节、细节。

他令人闻之色变的控制欲也多源自对细节的考究到近乎偏执的程度。乔布斯会因为散热风扇杂音过大、主机板设计不精细、OS X 卷动轴、金属涂层、螺丝钉的曲线而抓狂。这种偏执,你也可从苹果首席设计长强纳生·艾夫(Jonathan Ive)、UI 设计副总裁 Alan Dye 的采访资料找到佐证。

近日,强纳生在参加《纽约客》TechFest 大会时被问到如何找到设计灵感,他的回答和往常一样:细节。“总有这样那样的产品让人抓狂”,比如糟糕又粗糙的手机,这也是当初设计 iPhone 的缘由。所有这些都最终内化为苹果的基因,由内而外、自上而下驱动这个巨无霸继续前行。

偏执细节,与软件、硬件全盘掌控之间只有一线之隔。对细节的精益求精,直接决定了乔布斯和苹果不愿意将软件和硬件任何一项交由别人代劳。这便是乔布斯始终坚持的另一个理念,也是他的另一项遗产──软硬件一体。

在以往十数年或数十年里,软硬件全盘掌控让苹果背上封闭的“骂名”,越狱一度成了黑客间的军备竞赛。而数字世界到底应封闭还是开放,至今没有定论。但不容置疑的是,乔布斯涉足的几乎每个品类,从 iPhone、MacBook、iPad 到 AirPods、Apple Watch,苹果都是皇冠上的钻石般的存在。

这个星球最好的手机:iPhone。

这个星球最好的笔电:MacBook。

这个星球最好的一体机:iMac。

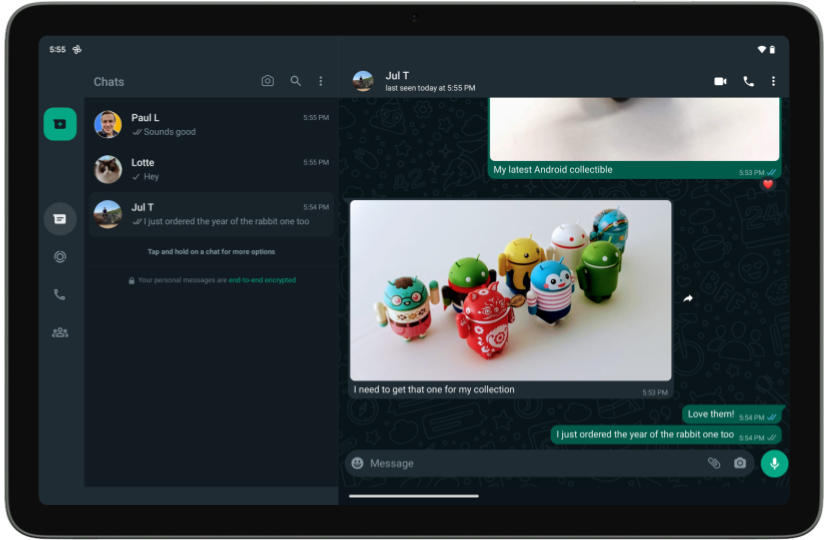

这个星球最好的平板电脑:iPad。

早在?1980 年,也就是苹果成立后第 4 年,乔布斯在一次演讲阐述他的软硬件一体理念:

软件与硬件的融合日渐深入……昨天的软件可能会变成今天的硬件。这两样东西正在融合。两者的界限越来越模糊。这要求你有足够的洞察力,预判科技走向,又能脚踏实地,抓住消费者的需求,并最终将两者合而为一。

如今,你能从越来越多科技巨头身上发现和苹果类似的理念,它们同时涉足软件开发和硬件制造,不再局限于原有的一亩三分地,到生产工厂,从 0 到 1 设计、生产和制造硬件产品。Get hands dirty。

而这样的公司往往都很酷。比如做出 Pixel 2、Pixelbook、Buds 无线耳机和 Home Max 喇叭的 Google,比如 Surface 变形笔记本电脑、一体机玩得有模有样的微软。

5 年时间,成就一个?Surface?帝国

微软在硬件的投入相信很多人不陌生了。近几年 Surface?精品频出,甚至达到每出一款便成为该品类标竿产品的地步。

比如 Surface Pro,是目前最好的 Windows 二合一产品,引来诸多 OEM 品牌争相效仿。

比如 Surface Studio,最好的 Windows 一体机,精密的零重力铰链让你一根手指就可轻松控制庞大的 27 英寸屏幕。

比如 Surface Laptop,最好的 Windows 笔记本电脑,单手开合笔记本电脑且阻尼均匀,不再是 MacBook 的专利。

Surface 业务掌门人 Panos Panay 也是细节控,他无法容忍裸露的螺丝,无法接受屏幕四周的橡胶圈。之前接受品玩采访时,他有过很多类似的表达,“产品是一个人的反映,反映它的设计者。每个细节都值得深究,每个细节都需要精心打磨。”

在以往,这种情绪丰沛的表达只有在乔布斯、强纳生一些采访才能体会。

抛开这些 Surface 明星产品和明星人物,被吐槽了十余年的废柴 Windows 触控板之所以近两年进步飞快,是因为微软到 Windows 10 时代拿出标准化的 Precision Touchpads(精密触控板)技术,深入驱动层面做软硬件最佳化。

这项技术首先应用在 Surface Pro 4 的 Type Cover 和 Surface Book,后续又开放给戴尔 XPS 等产品。到了最新 Surface Laptop,触控板的体验又升了一个等级。

此外微软近年在软件体验的进步也受益于不同业务部门的协作。微软负责 OneNote、Wunderlist 和教育业务的全球副总裁 Eran Megiddo?表示:

微软只是在 PC 层面与硬件合作厂商沟通。现在有了 Surface 以后,负责硬件和软件的同事会一起交流,进行软硬件结合,这是以前没有的经历。

当然,微软不只有 Surface,还有更尖端的 HoloLens,还有游戏主机。无论外界还是内部,偶有不利于硬件业务主要是 Surface 的言论传出,但对和微软有交集的年轻用户来说,Surface 承担了不少形象大使的角色。

遗憾之处在于,微软已经距离人类最亲密的计算设备──手机,越来越远了。

正在起步的?Google Pixel

跟苹果、微软比起来,Google 的硬件底子可能是最弱的一个,但也是目的最明确的一个。

Google CEO Sundar Pichai?的回答简单直接,他甚至憧憬一个从 AI 出发定义硬件的时代:

如果无法将 AI 和硬件融会贯通,在未来的计算时代,你会寸步难行。

上半年的 I/O 2017,Google 把自己每个位都变成 AI。到了下半年,伴随 Pixel 2、Pixelbook、Home Max、Pixel Buds 等一系列硬件亮相,又把 AI 装进每款硬件产品。

当 AI 演变为一项基础系统级功能和服务时,Google 做硬件也就成了自然而然的行为,唯有如此才能发挥出软件工程、人工智能团队的强大实力。

Google 在硬件制造有两次大动作。其一是以 126 亿美元收购摩托罗拉后又卖出,其中多数是交学费。其二是今年收编 2,000 余名 HTC 工程师等研发人员,就是要提升硬件研发实力。

其实搜索巨头很早就证明自己的硬件品味和设计能力。

Nexus 4 作业流畅,且成片率颇高的球形照片拍摄可看作一个小例证。不过除了 Google 参与的 Nexus、Pixel 等硬件产品,这种当时流畅得不像 Android 的体验只存在于它开发的 Camera App 用户端。

在大众媒体里销声匿迹的 Google Glass 也是其得意之作。即便这款产品因为基础功能和使用场域的局限没能走出温室,我们不得不承认,无论是从工业设计或功能实现,都是同品类迄今为止最好的产品,并且依旧应用在商用领域。

消费电子尤其是手机产品的设计,Google 一时半刻可能无法媲美苹果,但至少散发出一种清新脱俗,没有所谓网络手机品牌的陋习,也没有电信设备制造商的龙钟老态。Pixel 2 XL 熊猫机电源键的那抹橙色,简直就是神来之笔。就一个初学者来说,Google 目前为止做得还不错。

对硬件越来越认真同时,也有自己的野心。Pichai 及 Google 硬件业务主管、高端副总裁?Rick Osterloh 接受 The Verge 采访时吐露心声:

我们不只想做个小而美的存在,我们希望五年内,硬件产品能获得够高的出货量。

苹果,依旧是标竿

更多时候,乔布斯衣钵的正统传人是他一手创立的苹果。历史原因,加上设计理念、供应链管理的差距,其他两个科技巨头在软硬件融合的造诣还达不到苹果的高度。

有两个例子比较能说明这点。

其一是 MacBook 触控板的 Force Touch、iPhone 的 3D Touch 和 Apple Watch 的 Taptic Engine。

虽然原理和实现方式上有一定差异,但共通特点是,当你触发作业时,很难一下子分清楚,起作用的到底是软件,还是硬件。

从 3D Touch 出发,我们可以疯狂一点想,现在已可以模拟按压 Home 键,甚至能模拟快门,给出以假乱真的震动回馈。如果把触控屏幕看成 xy 平面,很多人熟悉的是 3D Touch 垂直作业,也就是 z 轴,不需要抬手指就能检视更多选项。而模拟 Home 键、快门则是在弥补虚拟世界和物理世界的界限,将来模拟音量+-控制、电源按键也不是没有可能。

这又是软件硬件一手掌控后的另一重境界。

迄今为止,MacBook 的触控板依旧最好。以往很长一段时间里,用过 Mac 触控板后,再用回 Windows PC,你能想到的只有生涩的手感,和极其令人抓狂的体验。微软正在缩小差距。

硬件底层开发设计符合系统功能,iPhone 的运算能力始终领先同时代 Android 手机半个马身以上。这也使 iPhone 成为玩《王者荣耀》最流畅的手机(虽然最新的 iOS 11 频频落漆……)。

其他消费电子品牌的突飞猛进,也往往与它们在某项或某几项由内而外的软硬件提升有关。这个时候的它们,往往也都散发一股意气风发的酷劲。

OPPO 已开始直接与 Sony 合作研发影像感测器 IMX398。它觊觎的正是同时掌控软硬件设计生产的化学反应,公版套件已难满足 OPPO 对相机和用户拍照体验的定义。

Vivo 在手机 Hi-Fi 上无人能敌,不可忽视的一个原因是,它很早就开始深入音讯研究且持续投入,添加独立放大器、解码芯片,后来直接与上游供应商美国 ESS 自订音讯芯片。

中国手机老大哥华为则选了一条更难走的路,研发 SoC,其间的波折甚至无法用软硬件一体、端到端的控制这种浅显辞汇来形容了……

再举一个反面例子,说出来 Sony 粉可能会不太高兴。

Sony 一直是全球最大的影像感测器供应商,包括 iPhone、S8、Pixel 之类的拍照出类拔萃的手机都要仰仗来自 Sony、只有指甲盖一半的小小感测器,可是为什么 Sony 行动做的手机一直拍照平平,这还是在 Sony 半导体特事特办,保证自家品牌所用零件有一到两年的独占期,甚至不再对外供货的前提下……

其实 Sony 有很多独门秘笈,无反相机、专业摄影机可是应用了不少刚从实验室商业化的黑科技。

Hardware is the new sexy

回头看科技公司不算太长的历史,如今的 Google、微软和当年苹果开发 iPhone 时有些类似,还没有沉重的思路和历史包袱。

如果苹果像当时的诺基亚、摩托罗拉,大量用接环固定,给耳机孔加上防尘塞,设计手机绳孔,可拆卸电池,再加上 T9 键盘,恐怕苹果就不会成为苹果,而是另外一个诺基亚了。

我们从微软、Google 现今的产品也看到这部分特质,它们不太理现有的设计制造经验,不会墨守成规。

设计 Pixelbook,Google 可大胆去做玻璃和金属的衔接、撞色,市面放目所及要么沉闷单调的黑、灰、白,要么是紧跟着苹果,亦步亦趋。

设计 Surface Laptop,Panos Pany 和团队大胆尝试用触感和质感兼具的 Alcantara 做键盘材料,还最佳化生产制程,以激光精确雕刻出按键外框。

同时也因为硬件,微软和 Google 变得越来越性感。当然我们无法轻率把这种品牌形象、品牌气质的转变归因于单一因素,此时,你无法再差别对待软件和硬件。集合设计理念、软件工程乃至社会责任的硬件产品,是一个公司、一个品牌与外界发生关系的最直接载体,这款产品实实在在,是真实可感的,容不得半点虚假,也容不得一丝一毫偷工减料。

可以直观地理解,当你看到一款产品由内到外全部出自一人之手时,似乎就随之脑补出一幅每条纹路、每道棱线都精雕细琢的画面。它的用心会让你由衷赞叹。你目之所及是一款产品的全部,每个细节都至关重要,并不会因为只是一个图像按钮,或是一个开孔而有所差别。我知道,因为一些网络公司的风气,这种画面或是与之相关的任何辞汇都已变成贬义。

但就像我们常提起乔布斯的轶事,和乔布斯一样在意篱笆背面的人越来越多,他们关注产品内部构造,也不愿意看到自家软件产品在丑陋的硬件上执行。

这是一件好事,意味着我们有幸见证一场三巨头在更高次元的较量。

乔布斯的软硬件融合模式反到被微软和谷歌继承 - 全文

乔布斯的软硬件融合模式反到被微软和谷歌继承 - 全文

评论