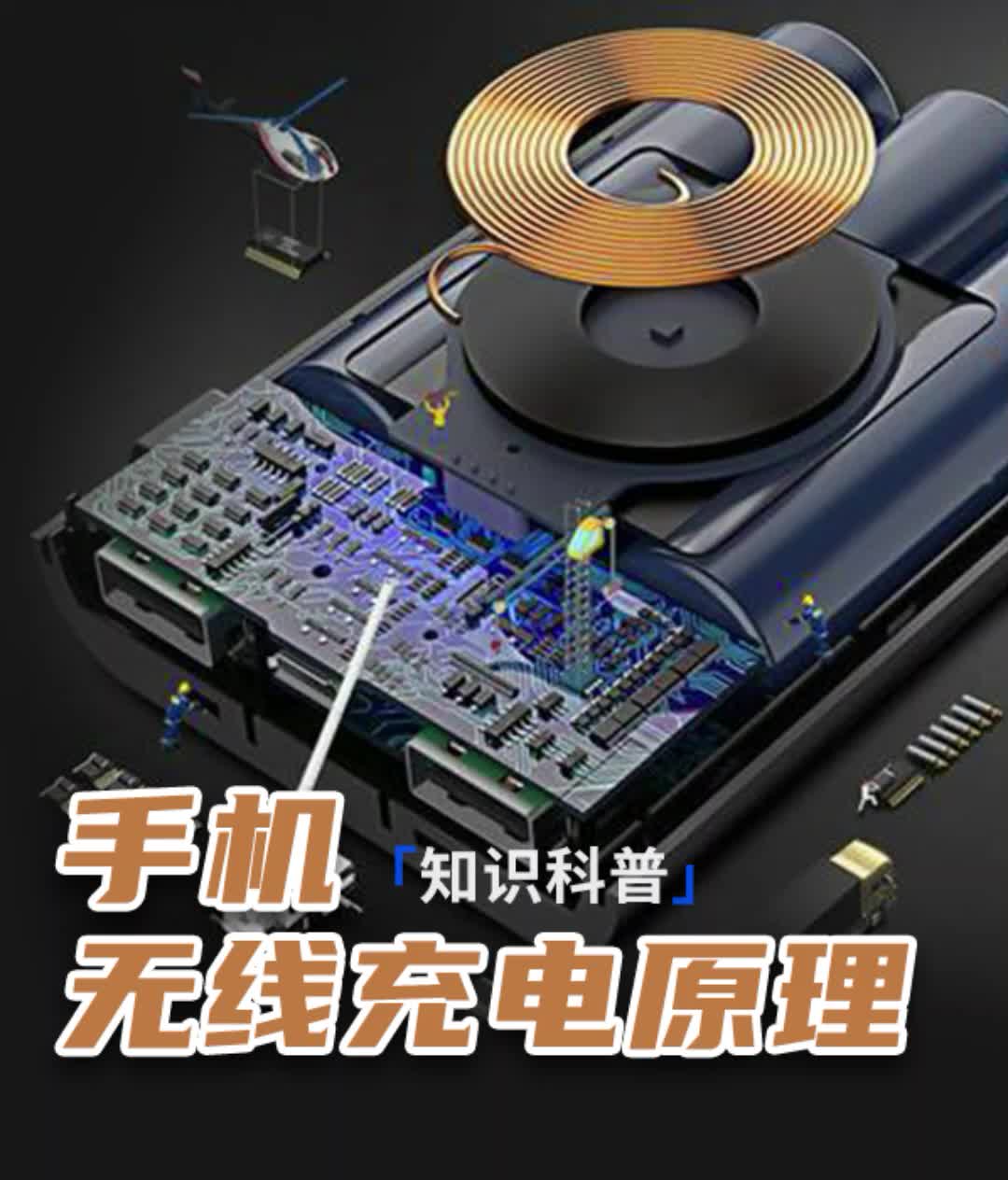

在科技日新月异的今天,无线充电技术早已从科幻概念走入日常生活,成为智能手机、智能手表甚至电动汽车的标配功能。当我们把手机轻轻放在充电板上,无需插拔线缆即可补充电量,这一看似简单的动作背后,隐藏着怎样的物理奥秘?答案是电磁感应——这个19世纪由法拉第发现的自然规律,如今正以全新的形式重塑人类的能源使用方式。

电磁感应:无线充电的“心脏”

电磁感应的核心原理,用白话解释就是“变化的磁场能催生电流”。想象一下,当你快速摇晃一个装有水的瓶子,水面会形成波纹;类似地,当无线充电器(发射端)的线圈通入高频交流电时,周围空间会形成不断变化的磁场波纹。这种磁场波动“摇晃”着手机(接收端)内部的线圈,从而在导线中“激荡”出电流,完成电能的无接触传输。

当前主流的Qi标准无线充电器,正是这一原理的典型代表。充电底座内的线圈相当于“能量发射塔”,而手机背部的线圈则扮演“信号接收器”的角色。两者的距离必须控制在几毫米内,就像两个人耳语时需要贴近才能听清——任何微小的偏移或抬升都会导致磁场强度骤减,充电效率暴跌甚至中断。这种技术虽然对摆放位置要求苛刻,但在近距离下能量传输效率可达70%以上,且成本低廉,成为消费电子领域的首选方案。

磁场衰减的“三米定律”

电磁感应技术的局限性,可以用“手电筒照墙”来比喻:当手电筒紧贴墙面时,光斑明亮集中;但若将其拉远至一米外,光线便会迅速扩散变暗。同理,磁场强度随距离增加呈立方关系衰减——这意味着手机只要抬高1厘米,接收到的能量可能仅为原先的千分之一。这也是为什么市面上绝大多数无线充电器都要求设备紧密贴合表面,所谓“隔空充电”在此技术框架下几乎不可能实现。

另一个鲜为人知的挑战是“金属过敏症”。如果在充电板与手机之间意外放置了钥匙或硬币,这些金属物会像“磁场小偷”一样,通过涡流效应将部分电能转化为热能。不仅造成能量浪费,更可能引发局部过热,这也是机场安检常提醒乘客不要将金属物品放在无线充电区的原因。

磁共振:打破距离枷锁的“魔法”

当科技界意识到电磁感应的物理极限后,一种名为磁共振无线充电的技术开始崭露头角。如果把传统电磁感应比作“机械齿轮传动”,需要齿牙严丝合缝才能工作;那么磁共振则像“调频收音机”,只要发射端与接收端“频道一致”(谐振频率匹配),能量就能在数十厘米外实现高效传输。

这项技术的秘密在于LC谐振电路。发射器和接收器内部都装有“电磁调音器”(线圈与电容组合),当两者振动频率相同时,能量会通过非辐射性磁场形成“隐形桥梁”。就像歌剧演员用特定高频震碎玻璃杯一样,精准的频率匹配让能量跨越空间障碍成为可能。目前实验室中,磁共振技术已能在20厘米距离维持80%的传输效率,且允许设备在充电区域内自由移动——这为真正的“桌面无线化”铺平了道路。

从手机到汽车:原理的跨界征服

电磁感应技术的应用疆域远不止消费电子。在电动汽车领域,埋入地面的充电板与车载接收装置构成了一套放大版的Qi系统。当车辆停入车位,地面线圈产生的交变磁场会穿透底盘间隙,为电池组输送最高7.7kW的功率——相当于每小时补充50公里续航,整个过程无需任何物理接触。这种方案虽然仍受制于停车对准精度,但已显著提升充电便利性,成为智慧城市基础设施的重要组成部分。

未来,结合磁共振技术的动态无线充电更值得期待。通过在高速公路特定路段埋设发射装置,电动汽车可以像“磁悬浮列车”一样边行驶边补能。德国柏林某测试路段的数据显示,该系统能以75%的效率为时速80公里的车辆持续供电,彻底改写“续航焦虑”的定义。

原理的边界与未来

电磁感应作为无线充电的基石,其价值毋庸置疑,但科学家们仍在探索更前沿的路径。美国NASA正在测试的微波无线输电技术,尝试用2.45GHz电磁波实现千米级能量传输;而激光充电方案则像“星际迷航”中的相位器,能将电能转化为定向光束。这些技术虽然尚处实验室阶段,却预示着“无线充电”终将突破“充电”的狭义概念,迈向全域能量自由调度的新时代。

回望技术演进历程,从法拉第的铜盘实验到口袋里的无线充电宝,电磁感应原理跨越两个世纪仍在释放潜力。正如电灯的发明不仅替代了蜡烛,更重塑了人类作息规律;无线充电技术的终极意义,或许不在于摆脱线缆的束缚,而是重新定义能量与人、空间与设备的共生关系。当某天清晨,你的闹钟、窗帘、咖啡机同时被隐藏在墙体内的共振场唤醒时,那才是电磁学赠予文明的最美妙礼物。

-

无线充电

+关注

关注

1299文章

3378浏览量

320528 -

电磁感应

+关注

关注

17文章

849浏览量

59091 -

无线充方案

+关注

关注

0文章

74浏览量

1917

发布评论请先 登录

电磁感应式智能无线充电器设计方案

无线充电利用了电磁感应原理吗?

无线充电利用了电磁感应原理吗?

评论