在5G直播、AI算力、云存储等场景中,数据洪流以每秒数TB的速度奔涌。支撑这场“数据大航海”的幕后英雄,正是光模块——这个将电信号与光信号精准转换的“光通信翻译官”。

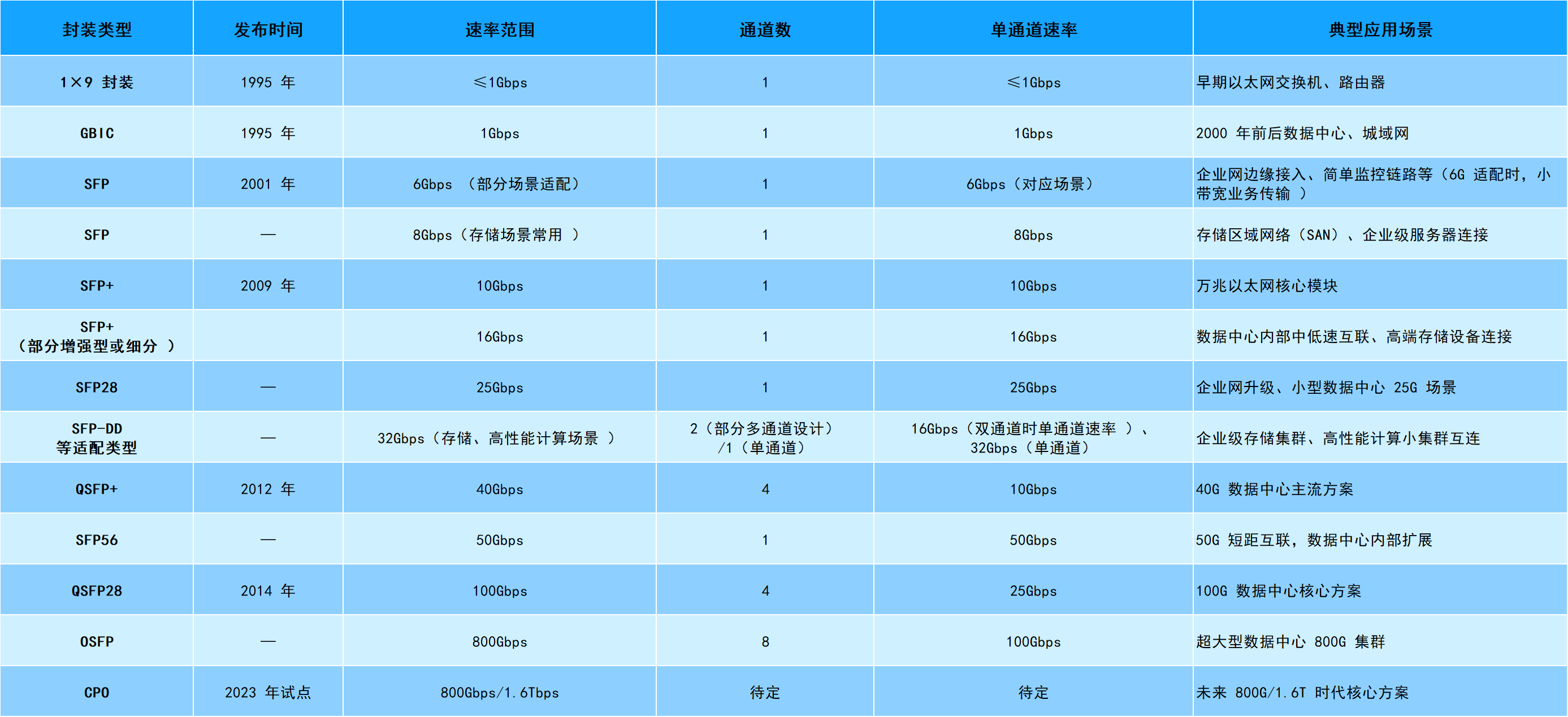

而光模块的封装技术,则是决定其性能、成本与适用场景的“基因密码”。从1995年GBIC的“巨无霸”时代,到如今QSFP-DD的“纳米级”集成,光模块封装经历了怎样的技术跃迁?

本文将用通俗语言,带您穿越光模块的封装进化史,并附上封装类型与匹配速率的详细表格。

一、第一代封装(1995-2000年):标准化初探,从“手工作坊”到“工业流水线”

背景:90年代中期,光纤通信进入高速发展期,但光模块市场处于“野蛮生长”状态——不同厂商的模块尺寸、接口、引脚定义各异,导致设备间无法互通。1995年,运营商与设备商联合成立MSA(多源协议)组织,推动光模块标准化,第一代封装技术应运而生。

代表封装:

1、1×9封装:

特点:焊接型设计,速度不高于千兆,多采用SC接口(方形大接口)。

应用:早期以太网交换机、路由器,因体积大、兼容性差,现已被淘汰。

案例:某企业旧机房升级时,发现大量1×9模块无法适配新设备,最终需全部更换为SFP模块。

2、GBIC(Gigabit Interface Converter):

特点:千兆速率,体积庞大(约半个手掌大小),采用20个引脚连接,支持热插拔。

应用:2000年前后主流数据中心、城域网核心设备。

痛点:因体积过大,单台交换机仅能插入8个GBIC模块,限制了端口密度。

技术意义:第一代封装解决了光模块的“兼容性”问题,为后续技术迭代奠定了基础。

二、第二代封装(2000-2018年):小型化革命,从“巨无霸”到“迷你精灵”

背景:随着数据中心规模扩大,对光模块的“体积”和“密度”提出更高要求。第二代封装以“小型化”为核心目标,通过优化设计大幅缩小模块尺寸。

代表封装:

1、SFP(Small Form-factor Pluggable):

特点:光端口面积仅为GBIC的1/3左右,支持千兆速率,采用LC接口(小型化接口),支持热插拔。

应用:2000年后成为主流,广泛应用于数据中心、企业网、5G基站。

案例:某云计算厂商通过将GBIC替换为SFP,单台交换机端口密度提升3倍,节省了60%的机柜空间。

2、SFP+(Enhanced SFP):

特点:速率提升至10G,体积与SFP相同,取消内部CDR模块(时钟数据恢复),降低功耗。

应用:2009年后成为万兆以太网核心模块,替代了早期笨重的XENPAK/XFP。

数据:SFP+模块成本比XFP低40%,功耗降低30%,迅速占据市场主导地位。

3、QSFP+(Quad SFP+):

特点:支持4通道传输,每通道10G,总速率达40G,体积仅比SFP+略大。

应用:2012年后成为40G数据中心主流方案,替代了CFP等大型模块。

优势:相比CFP,QSFP+的端口密度提升4倍,成本降低60%。

技术意义:第二代封装通过“小型化”和“多通道”设计,解决了光模块的“密度”和“成本”问题,推动了数据中心和5G网络的规模化部署。

三、第三代封装(2018年至今):高速化与集成化,从“电信号”到“光子芯片”

背景:随着AI、8K视频等高带宽应用兴起,光模块速率从40G向100G、400G甚至800G跃迁。第三代封装以“高速化”和“集成化”为核心,通过硅光子技术、CPO(共封装光学)等创新,突破传统封装瓶颈。

代表封装:

1、QSFP28:

特点:支持4通道25G传输,总速率达100G,体积与QSFP+相同。

应用:2014年后成为100G数据中心核心方案,替代了CFP4等大型模块。

数据:QSFP28模块的功耗比CFP4低50%,成本降低40%。

2、QSFP-DD(Double Density):

特点:支持8通道25G/50G传输,总速率达200G/400G,宽度与QSFP28相同。

应用:2019年后成为400G数据中心主流方案,支持AI集群、超算中心等高带宽场景。

案例:某AI厂商通过部署QSFP-DD模块,将数据中心内部带宽提升4倍,训练大模型效率提高30%。

3、CPO(Co-Packaged Optics):

特点:将光芯片与交换芯片直接封装在一起,消除传统光模块的“电信号-光信号”转换瓶颈。

应用:2023年后开始试点,预计成为800G/1.6T时代核心方案。

优势:CPO可将功耗降低50%,延迟降低70%,是未来光通信的“终极形态”。

技术意义:第三代封装通过“高速化”和“集成化”设计,解决了光模块的“带宽”和“能效”问题,为AI、元宇宙等高带宽应用提供了支撑。

四、光模块封装类型与匹配速率对照表

五、封装技术迭代的核心逻辑:成本、密度与性能的“不可能三角”

光模块封装的每一次迭代,都是对“成本”“密度”“性能”三大核心指标的平衡与突破:

第一代:以“标准化”为核心,解决兼容性问题,但体积大、密度低。

第二代:以“小型化”为核心,通过优化设计提升密度、降低成本,但速率受限于电信号传输瓶颈。

第三代:以“高速化”和“集成化”为核心,通过硅光子、CPO等技术突破物理限制,但成本较高,需逐步普及。

六、未来展望:光模块的“终极形态”是什么?

随着800G/1.6T时代来临,光模块封装将面临两大挑战:

热管理:高速信号产生大量热量,需通过液冷、3D封装等技术解决散热问题。

成本:CPO等新技术成本高昂,需通过规模化生产降低成本。

未来,光模块封装可能向两个方向演进:

短期:QSFP-DD、OSFP等高速可插拔模块仍是主流,满足数据中心和5G升级需求。

长期:CPO技术成熟后,光模块将与交换芯片深度融合,成为“光子芯片”的一部分,彻底颠覆传统封装形态。

七、结语

从“大块头”到“小精灵”,光模块封装的进化史,是一部光通信技术的“缩骨功”修炼史。

从1995年GBIC的“巨无霸”时代,到如今CPO的“纳米级”集成,每一次封装迭代都推动了数据传输效率的飞跃。

未来,随着AI、元宇宙等高带宽应用兴起,光模块封装将继续向“更高、更快、更强”的方向演进,为数字世界构建更高效、更绿色的“光通信高速公路”。

审核编辑 黄宇

-

封装

+关注

关注

128文章

8845浏览量

145950 -

AI

+关注

关注

88文章

35787浏览量

282589 -

光模块

+关注

关注

80文章

1459浏览量

60571

发布评论请先 登录

从收音机到新能源:铝电解电容如何跟着电子设备 “进化” 了半个世纪?

工业电脑的进化从基础控制到智能决策的跨越

聚徽智控——从嵌入式到边缘计算:平板工控电脑的技术进化论

从 “人工苦力”到 “智能战神”,请看番茄采摘的进化史

工业级 MCX 插头为何需要 “大块头” 设计?

半导体材料发展史:从硅基到超宽禁带半导体的跨越

雨量水位监测站实时传输的跨越式发展

设备管理系统:从纸笔到智能,跨越时代的进化之旅

光模块封装进化史:从“大块头”到“小精灵”的跨越

光模块封装进化史:从“大块头”到“小精灵”的跨越

评论