半导体制冷片作为固态热泵的核心组件,已彻底革新了精密温控领域的技术路径。这种基于帕尔贴效应(Peltier Effect)的高精度温度控制解决方案,通过直流电驱动实现热量的定向迁移,成为现代电子设备、医疗仪器及科研装置中不可或缺的无机械运动制冷技术。华晶温控将深入剖析其物理原理、材料结构与关键技术参数,为工程选型提供理论依据。

一、帕尔贴效应:能量搬运的科学基础

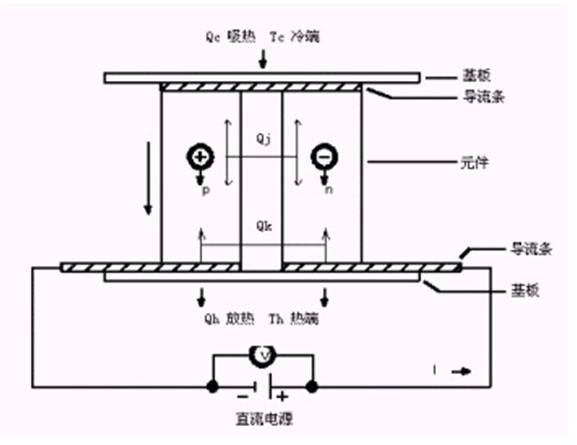

帕尔贴效应揭示了电流通过不同导体界面时发生的吸放热现象——当直流电通过N型与P型半导体组成的回路时:

电流从N型流向P型的结点处:电子需克服势垒吸收热量,形成冷端(温度降低)

电流从P型流向N型的结点处:电子释放能量产生热量,形成热端(温度升高)

该过程的宏观表现为:冷端持续吸热制冷,热端持续放热升温,形成显著温差。调换电流方向即可实现冷热端互换,使同一器件兼具制冷与制热双模式。

热传递定量模型可表述为:

`Qc = α??·T?·I 0.5I?R k(T?T?)

其中:

Qc:冷端制冷量(W)

α??:N/P型电偶臂温差电动势总和

I:工作电流(A)

R:电偶臂电阻(Ω)

k:热导率总和(W/K)

二、材料与结构设计:效能突破的关键

1. 核心材料体系

碲化铋(Bi?Te?):室温区热电优值系数(ZT)最高的半导体材料,通过掺杂形成:

P型碲化铋:空穴为多数载流子(电子填补空穴移动)

N型碲化铋:自由电子为多数载流子(电子迁移率高)

制备工艺:熔化法、粉末压制、热挤压成型,确保晶棒热电特性一致

2. 多层复合架构

典型的半导体制冷片采用三明治结构:

plaintext

| 氧化铝陶瓷基板(绝缘/导热)

| 铜导流片(电流分配)

| PN半导体电偶对(碲化铋阵列)

| 铜导流片

| 陶瓷基板

电连接:PN半导体通过铜片串联,构成热电偶对

热通路:所有电偶对在热学上并联,增强热传递效率

陶瓷基板作用:提供机械支撑、电气绝缘,兼作高效导热通道(耐温>160℃)

三、性能优化与技术挑战

1. 关键效能指标

最大温差(ΔTmax):单级器件通常为60~70℃,多层级联可达130℃(如TLTTEC1603403020154)

制冷系数(COP):制冷量与输入电功率比值,优质器件在ΔT=45℃时COP>22%

热惯性:<1秒的温控响应速度,远超压缩机制冷

2. 可靠性瓶颈与创新

传统结构面临热疲劳失效:因铜/半导体焊接处热膨胀系数差异,导致万次冷热循环后出现裂缝。先进解决方案包括:

arcTEC结构:用弹性导热树脂替代硬质焊料,减少热应力

SbSn高熔點焊料:取代BiSn焊料(熔点从138℃→235℃),提升抗疲劳强度

门廊式引线设计(如RC128系列):增强引线强度,适应振动环境

四、选型指南:匹配应用的五大参数

半导体制冷片的效能高度依赖系统设计,选型需综合考量:

1. 热负载(Qc):待冷却物体的发热功率(如CPU需15150W)

2. 目标温差(ΔT):冷端与环境温度差值(例如20℃需求需ΔT≥45℃)

3. 空间约束:陶瓷基板尺寸需覆盖热源(常见30×30mm~50×50mm)

4. 散热条件:热端必须配高效散热器(风冷/水冷),否则温差急剧下降

5. 电源能力:驱动电流可达10A以上(如PL1057.540需7.6A/21.2V)

随着半导体制冷片在激光雷达温控系统、基因测序仪、航天器热管理等高端领域的渗透,兼具高COP值、宽工作温区与超长寿命(>20万小时)的下一代TEC,将持续推动精准温控技术的边界。

-

直流电

+关注

关注

2文章

441浏览量

22862 -

半导体制冷

+关注

关注

1文章

43浏览量

9422

发布评论请先 登录

半导体制冷—— 2 1 世纪的绿色“冷源”

半导体制冷片电流过大

半导体制冷效率问题!!

半导体制冷片新技术应用类金刚石基板,提高制冷效率

基于STM32半导体制冷片温控系统的设计方法

如何用半导体制冷片制作小冰箱?

半导体制冷片的工作原理是什么?

怎样去设计基于STM32的半导体制冷片控制系统

半导体制冷片费电吗_半导体制冷片如何区分冷热面

半导体制冷技术:从原理到应用深度解析

半导体制冷片技术解析:从帕尔贴效应到尖端应用

半导体制冷片技术解析:从帕尔贴效应到尖端应用

评论