在锂离子电池能量密度与功率特性的迭代升级中,多孔电极的电化学性能已成为核心制约因素。多孔电极的三维孔隙结构通过调控离子传输路径、反应界面面积等参数,直接决定电池的充放电效率与循环寿命。光子湾科技依托高端光学精密测量技术,深耕锂电、半导体等领域的材料性能评估,本文光子湾将聚焦锂离子电池多孔电极的电化学性能机制,解析结构参数与性能的关联规律,为高性能电极设计提供理论支撑。

#Photonixbay.01

多孔电极结构对电化学性能的基础影响

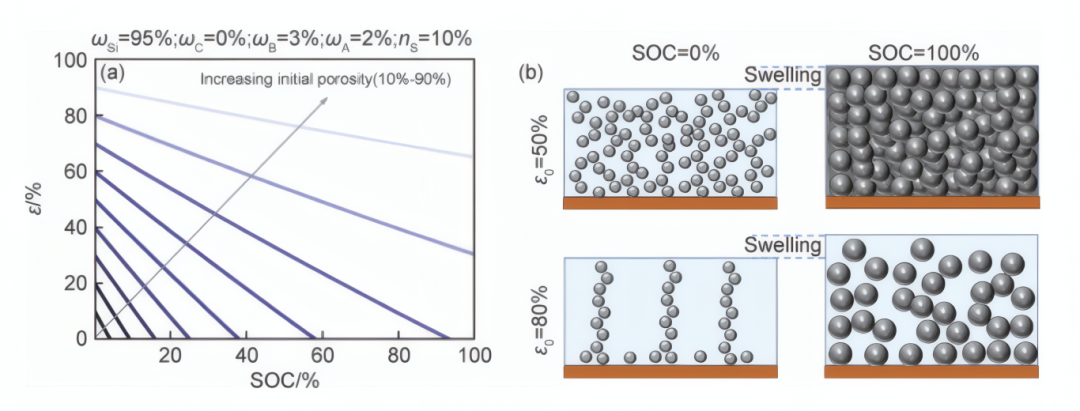

不同初始孔隙率下锂化过程中孔隙率的演变

不同初始孔隙率下锂化过程中孔隙率的演变

1.孔隙率的临界调控作用

双向效应:孔隙率> 0.5 时活性物质负载降低,体积比能量下降;<0.3 时离子传输电阻增加50% 以上。MCMB25-28 电极在孔隙率 0.45 时比容量达 300mA?h/g,为最优值。

倍率阈值:孔隙率< 0.38 时,Li?扩散时间延长2 倍,高倍率容量保持率< 60%。

2.孔径分布的功能分化效应

微孔(<2nm):硬炭负极中2nm 微孔贡献主要比表面积(25m?/g),0.76nm 孔隙减少、2nm 孔隙增多时比容量提升 25%。

大孔(>50nm):作为电解液传输通道,曲折系数每增加0.5,离子传输阻力提升 30%,放电平台电压下降 0.1V。

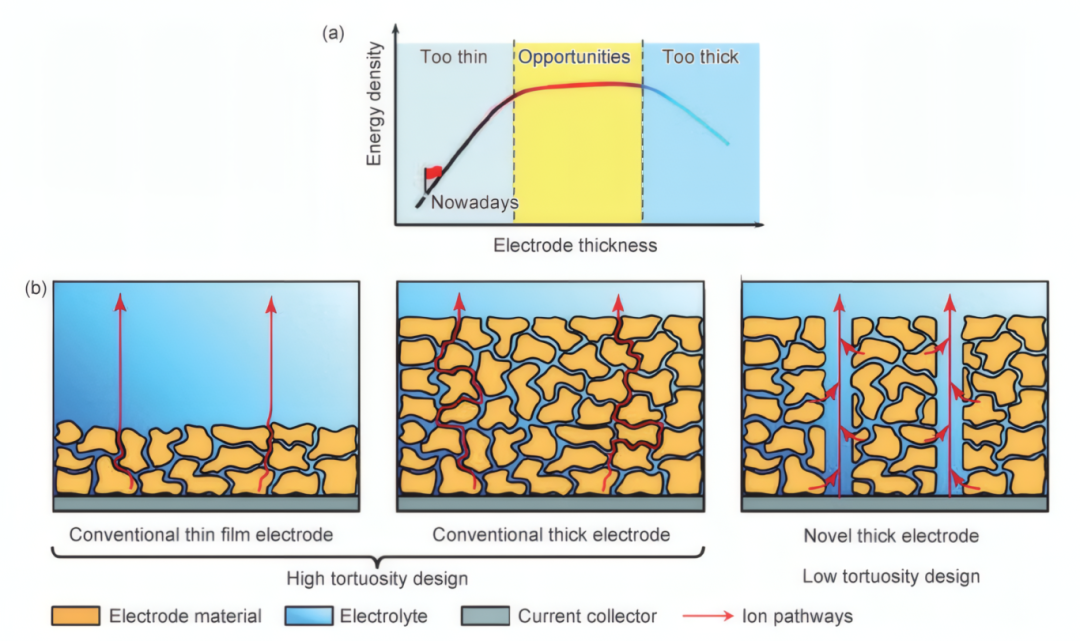

3.电极厚度与曲折系数的传输控制

厚度边界:>100μm 时活性物质利用率 < 70%,<30μm 时能量密度降低 40%,优化厚度 50-80μm。

曲折系数影响:每增加1,扩散阻抗增大 2 倍。规则排列的 Li???Mn?O?正极比随机排列放电容量高 20%。

#Photonixbay.02

多孔电极电化学性能的机制解析

锂离子电池用多孔电极结构设计

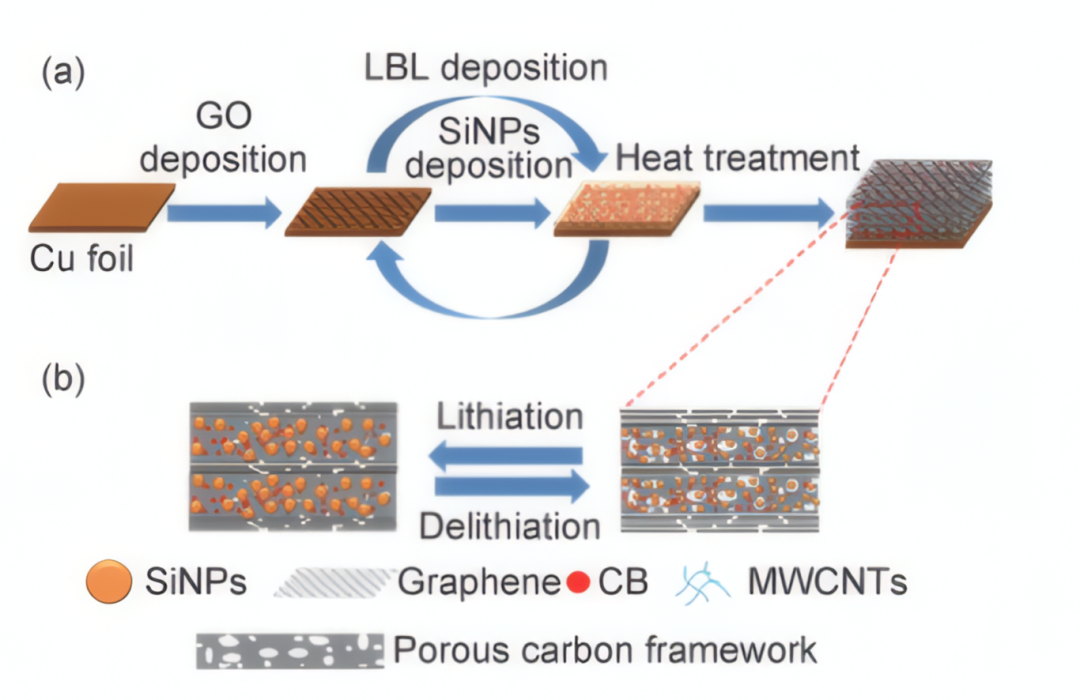

1.颗粒间与颗粒内孔隙的协同作用

颗粒间孔隙:辊压压力每增加10MPa,孔隙率降低 0.05,电子导电性提升15%。MCMB6-10 电极最佳孔隙率 0.38-0.40。

颗粒内孔隙:多孔电极材料(如介孔TiO?)的纳米级孔壁(5-20nm)可缩短 Li?扩散距离 40% 以上,连续孔隙网络构建高效传输通道。多孔结构可使高倍率下的比容量保持率提升至85%,显著优于实心颗粒电极(60%)

2.数值仿真与性能预测模型

将光学测量数据与多物理场仿真结合,建立“结构 - 性能” 关联模型:

浓溶液理论:电极厚度每降低10μm,比功率提升 15%;孔隙率每增加 0.1,比功率提升 8%,但充电 65min 时正极 Li?浓度趋近于 0,揭示厚度与孔隙率的优化边界。

Bruggeman 系数修正:实验模拟发现,实际体系中电解液离子阻抗计算需将Bruggeman 系数从 1.5 修正为 3.3,传统取值导致误差超 50%,该修正为电极阻抗建模提供关键参数。

#Photonixbay.03

多孔电极电化学性能的优化策略

电极厚度对多孔电极的影响(a)能量密度;(b)传输路径

1.微观结构调控方法

模板法精准设计孔隙:硬模板KIT-6(孔隙4.5-10nm)可合成有序介孔LiFePO?,其比表面积达80m?/g,比传统材料高 3 倍,高倍率下容量保持率提升至 90%。软模板法通过表面活性剂调控孔径分布,混合烷基表面活性剂可制备3-7nm 的多级孔结构,适配不同倍率需求。

工艺参数优化:涂膏式工艺中,浆料固含量与辊压压力的协同调控可实现孔隙率±0.03 的精度控制。烧结式工艺通过温度控制(800-1000℃)调节晶粒生长,形成贯通孔隙网络,使离子传输速率提升 20%。

2.电化学性能提升的技术路径

多级孔结构设计:结合大孔(传输通道)与中孔(反应界面)的多级结构,可同时优化离子扩散与反应面积。研究表明,该结构使电池在2C 倍率下的放电容量达 1C 时的 85%,较单一孔结构提升 15%。

仿真驱动的结构优化:通过耦合孔隙结构参数(孔隙率、曲折系数)与电化学模型,科技建立性能预测平台,可实现电极厚度、孔隙率等参数的快速优化,将研发周期缩短40%。

在锂离子电池向高能量密度、长循环寿命发展的进程中,多孔电极的电化学性能优化已成为技术突破的核心环节。光子湾科技凭借高端光学精密测量技术与多物理场仿真能力,可为锂电企业提供从孔隙结构解析到性能预测的全链条解决方案,助力客户通过精准调控孔隙率、孔径分布等参数,提升电池综合性能。未来,光子湾将持续深耕锂电、半导体、光伏等战略领域,以精密测量技术推动新能源材料与器件的创新发展。

感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。

*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。

-

锂离子电池

+关注

关注

85文章

3489浏览量

79262 -

电极

+关注

关注

5文章

848浏览量

27972

发布评论请先 登录

贮氢合金制备工艺对其电化学性能的影响

锂离子电池的类型

锂离子电池的工作原理和使用注意事项

电化学原理介绍和分析方法

软包锂离子电池封装技术

LabVIEW开发新型电化学性能测试设备

锂离子电池的电化学原理是什么?

Ag_AgCl电极的制备及电化学性能

锂离子电池多孔电极的电化学性能研究

锂离子电池多孔电极的电化学性能研究

评论