802.11协议族概述

802.11协议族是IEEE(电气和电子工程师协会)制定的无线局域网(WLAN)技术标准集合,定义了Wi-Fi技术的底层通信规则。其核心构成可分为基础框架协议、性能演进协议和功能增强协议三大类,共同构建了现代Wi-Fi的基石。

基础框架协议:奠定无线局域网根基

| 协议 | 发布时间 | 核心贡献 | 技术标志 |

| 802.11 | 1997 | 原始标准(2.4GHz, 2Mbps) | FHSS/DSSS |

| 802.11a | 1999 | 5GHz频段 & OFDM调制(54Mbps) | 5GHz首发 |

| 802.11b | 1999 | 2.4GHz普及(11Mbps) | Wi-Fi商业化起点 |

| 802.11g | 2003 | 2.4GHz+OFDM(54Mbps) | 兼容11b |

性能演进协议:驱动速度与容量飞跃

这些协议代表了Wi-Fi代际的更迭(Wi-Fi 4/5/6/7),专注于提升峰值速率、网络容量和效率。

| 协议 | 关键技术 | 理论速率 | 商用名称 |

| 802.11n | MIMO-OFDM, 40MHz信道 | 600Mbps | Wi-Fi 4 |

| 802.11ac | 波束成形, 160MHz, 8x8 MIMO | 6.93Gbps | Wi-Fi 5 |

| 802.11ax | OFDMA, TWT, 1024-QAM | 9.6Gbps | Wi-Fi 6 |

| 802.11be | MLD(多链路), 320MHz | 46Gbps | Wi-Fi 7 |

功能增强协议:完善体验与解决痛点

这些子协议专注于解决特定问题或增强特定功能,常与主协议协同工作。

- 802.11k (Radio Resource Measurement):扮演“网络雷达”角色。它定义了邻居报告机制,允许AP主动告知终端周围有哪些可用AP及其基本信息(信道、BSSID),并支持负载报告,让终端了解各AP的当前负载(用户数、带宽利用率)。这极大优化了漫游决策过程,解决了终端“该往哪里切”的问题。

- 802.11v (Wireless Network Management):提供“网络智能引导”。它赋予网络(AP/控制器)更多管理终端的能力,最核心的是 BSS Transition Management 框架。AP可以基于终端的信号强度(RSSI)、信道质量、自身负载等因素,主动向终端发送切换请求或建议,引导其连接到更优的AP。

- 802.11r (Fast BSS Transition - FT):专注于解决漫游过程中的认证时延瓶颈。传统WPA2-Enterprise认证在每次切换AP时都需要完整的8次握手(或4次握手+重关联),耗时可能超过300ms。FT协议定义了快速过渡(FT) 流程,通过密钥层级(PMK-R0, PMK-R1, PTK)和预协商机制,将漫游时的认证过程简化为1-2次交互,将切换时延压缩至20ms以内,完美解决“怎么快速切”的问题,是实现语音、视频等实时业务无缝漫游的核心。

- 802.11w (Protected Management Frames):增强网络安全性。它为标准的管理帧(如解除关联帧、解除认证帧)提供加密和完整性保护,防止攻击者伪造这些帧来恶意踢掉用户或发起中间人攻击。

- 802.11e (QoS Enhancements):为Wi-Fi引入服务质量保障。它定义了 WMM(Wi-Fi Multimedia) 标准,通过优先级队列和信道访问参数调整,确保语音、视频等对时延敏感的业务能优先获得传输机会,避免被大数据量传输阻塞。

为什么需要“协议族”而非单一协议?

无线通信的需求是复杂且多维度的,没有任何单一技术协议能够一劳永逸地解决所有问题。802.11协议族采用“家族式演进、功能化补强”的模式,是应对多样化的技术挑战的必然选择。随着Wi-Fi应用的爆炸式增长,用户与应用场景都提出了更高、更专精的要求:

- 速度与容量: 用户需要更快的下载、更流畅的视频流(驱动了11n/ac/ax/be)。

- 移动性与连续性: 移动设备普及要求终端在移动中保持业务不中断(驱动了11k/v/r)。

- 服务质量: 语音、视频等实时应用需要优先保障(驱动了11e/WMM)。

- 安全性: 无线环境的开放性要求更强的加密和防攻击能力(驱动了11i/WPA系列、11w)。

- 能效: 物联网设备需要超低功耗(驱动了11ah/HaLow, 11ax的TWT)。

- 密集部署: 体育馆、机场等高密度场景需要高效服务海量用户(驱动了11ax的OFDMA)。

什么是无线漫游?

无线漫游(Wireless Roaming) 指移动终端(如手机、笔记本)在无线网络覆盖范围内移动时,自动切换连接至信号更优的接入点(AP) 的过程。

传统无线漫游面临的困境

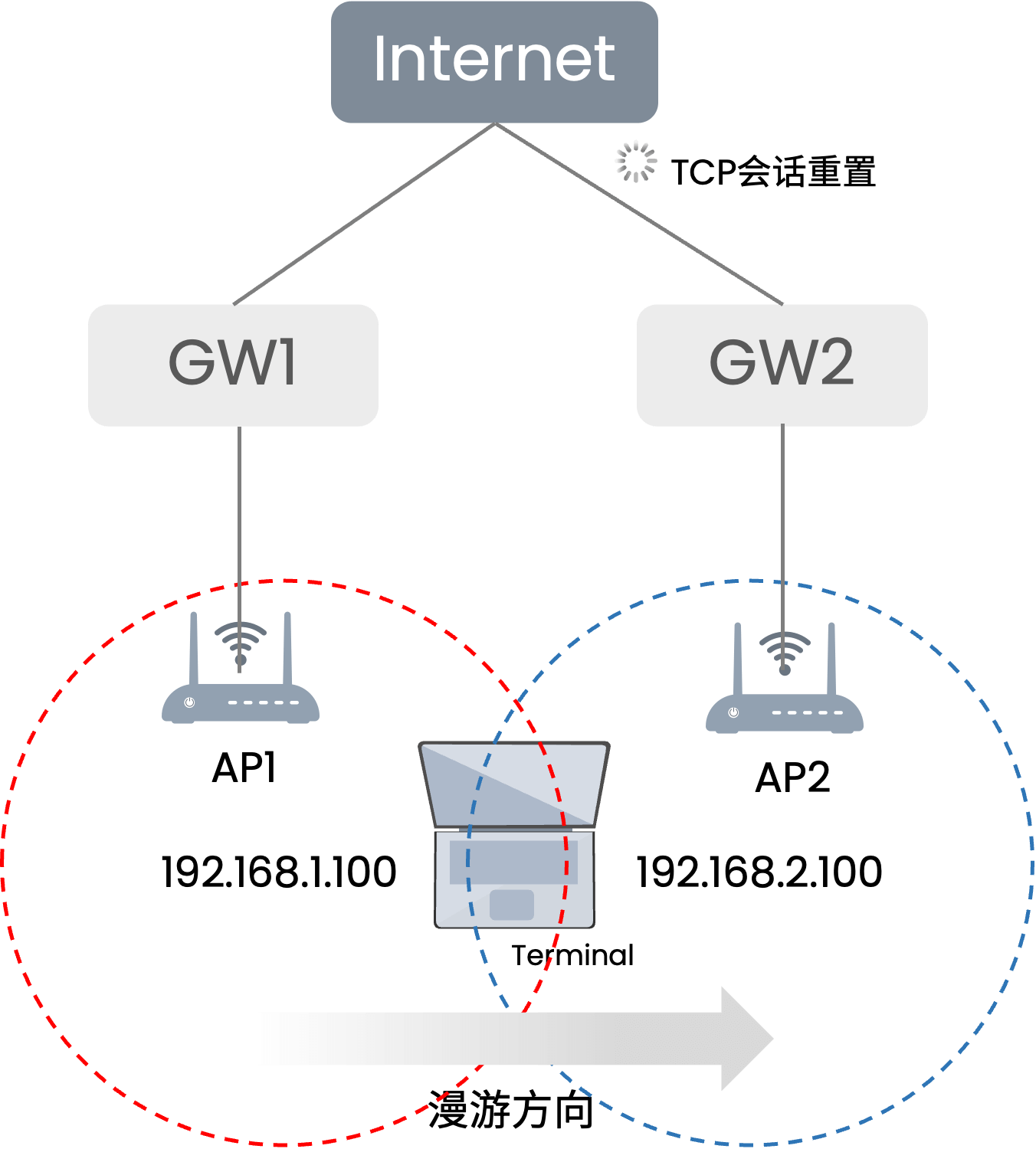

1、跨三层漫游中断

当终端从AP1(绑定网关GW1) 移动到AP2(绑定网关GW2) 时:

- IP地址强制变更 → 所有TCP会话重置

- 用户需重新登录业务系统(如VPN/云桌面)

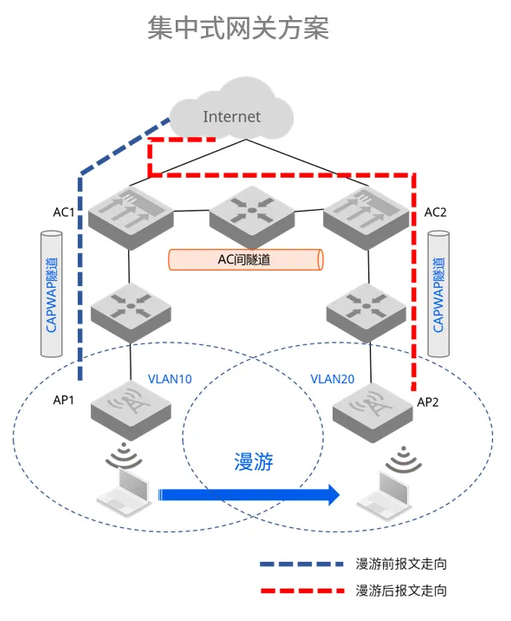

2、流量迂回

传统的集中式网关方案中,终端发生跨VLAN的AP漫游后需建立隧道,将漫游后的业务报文发回原先的网关处理,导致转发路径长,效率较低。(图仅作流量示意,实际AC多为旁路部署)

10ms漫游时延的园区网络实践

无缝漫游(Seamless Roaming)指移动终端在跨越不同无线接入点(AP)覆盖区域时,业务连接不中断、用户无感知的技术。其核心目标是将漫游切换时延控制在 <50ms(低于语音/视频业务的感知阈值),确保实时业务连续性。无缝漫游的两大支柱:

- 协议层支撑:802.11k/v/r 协议构建智能漫游决策框架(前文已介绍)

- 架构层革新:分布式网关技术解决IP会话保持问题

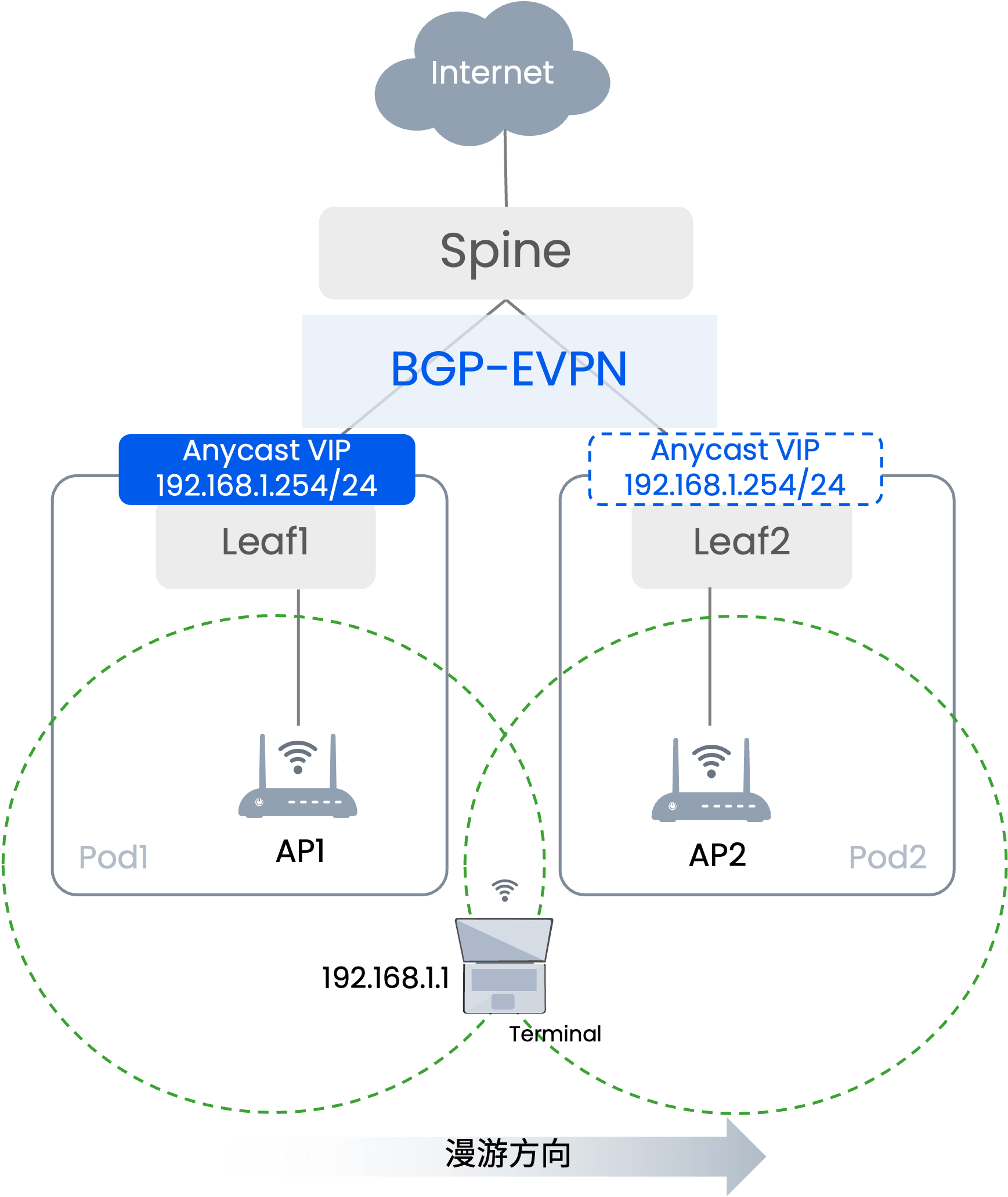

分布式网关技术

1、EVPN-VXLAN 使用 BGP EVPN 作为控制平面协议,在 VTEP(VXLAN隧道端点)间交换两种关键信息:MAC地址(二层转发)、IP地址(三层路由)

2、Anycast网关(分布式逻辑网关):通过虚拟化技术实现 IP与地理解耦,也就是说所有Pod网关配置相同VIP(虚拟IP),使终端无论身处何地,逻辑上始终连接“同一个网关”,物理上流量直达最优路径。

运用标准化的802.11k/v/r协议实现快速链路层切换,并通过分布式网关架构结合BGP EVPN技术智能处理IP层连续性,最后依托本地化、最优化的流量转发路径——这套完整的技术方案,成功实现了业界领先的超低漫游时延。

实测表明,我们的方案能够稳定地将平均漫游时延控制在<10ms以内。 这不仅显著超越了依赖传统集中式网关和DHCP处理流程的解决方案(其额外DHCP交互和集中转发路径极易引入数十甚至上百毫秒的延迟),更能满足医疗、工业物联网、高密度场馆等对漫游性能要求极为苛刻的场景需求,为客户带来真正无缝、极致的无线漫游体验。

-

BGP

+关注

关注

0文章

88浏览量

15737 -

漫游算法

+关注

关注

0文章

2浏览量

5518

发布评论请先 登录

分布式软件系统

分布式能源系统当微型电网技术应用

基于分布式调用链监控技术的全息排查功能

分布式KVM坐席拼控系统解决方案

常见的分布式供电技术有哪些?

OpenHarmony 分布式硬件关键技术

BGP/MPLS IPv6 VPN技术白皮书

基于BGP MPLS的以太网VPN技术概述

IP百科知识之什么是EVPN

EVPN是如何工作及如何控制平面收敛

20张图带你详解EVPN

分布式网关技术 + BGP EVPN,解锁真正的无缝漫游

分布式网关技术 + BGP EVPN,解锁真正的无缝漫游

评论