文章来源:学习那些事

原文作者:小陈婆婆

本文介绍了集成电路金属壳、塑料和陶瓷封装技术的材料和工艺。

集成电路传统封装技术主要依据材料与管脚形态划分:材料上采用金属、塑料或陶瓷管壳实现基础封装;管脚结构则分为表面贴装式(SMT)与插孔式(PIH)两类。其核心工艺在于通过引线框架或管座内部电极,将芯片上60-115微米的微型焊点间距,逐级扇出扩展至电路板适配的300-1250微米(SMT)或2500微米(PIH)管脚间距,最终形成模块化封装结构。

这一过程精准平衡了芯片集成度与电路板装配需求,是半导体器件从晶圆到系统应用的关键过渡环节,本文分述如下:

金属壳封装

塑料封装

陶瓷封装

金属壳封装

金属壳封装作为半导体器件封装的经典技术体系,其工艺演进与材料创新始终与电子产业发展同频共振。早期在小规模集成电路时代占据主导地位的金属封装技术,当前仍以高可靠性和气密性优势,在分立半导体器件及特殊应用场景中保持不可替代性。

典型工艺采用Fe-Ni-Co系可伐合金(Kovar)作为基材,通过精密冲压成型形成管壳主体结构,并在底部引线接触区域实施微孔加工。关键工序在于通过可控氧化处理在金属表面生成致密过渡层,继而采用硼酸盐玻璃绝缘介质与引线框架实现低温共烧封装——该过程通过500℃梯度加热实现金属-玻璃系统的界面融合,形成满足MIL-STD-883标准的气密性屏障。

值得注意的是,尽管现代封装技术已向塑封和陶瓷封装主导的方向演进,金属壳封装在航空航天、汽车电子等高可靠领域仍持续优化。近期行业动态显示,新型低膨胀系数合金材料(如Fe-Ni42)的引入,有效解决了传统可伐合金与硅基器件的热失配问题;同时,激光辅助玻璃烧结技术的突破,将封装温度从传统工艺的500℃降至380℃以下,显著降低了热应力对芯片的影响。这种工艺改良不仅延续了金属封装的密封特性,更通过材料升级与工艺创新,在先进封装时代重新定义了其应用边界,为功率器件、光电子集成等前沿领域提供了兼具传统优势与创新特性的解决方案。

塑料封装

塑料封装作为半导体器件封装的主流技术,其工艺核心在于通过环氧树脂聚合物将引线键合后的芯片与引线框架进行精密包封。自20世纪60年代商用化以来,该技术凭借成本低、重量轻、加工灵活等优势,在消费电子、工业控制及汽车电子等领域占据主导地位。典型工艺流程中,已完成引线键合的芯片-引线框架组件以条带形式在专用轨道上传送,经模塑法或密封法实现环氧树脂的交联固化,加工温度可达250℃。

其管脚成型技术兼容插孔式(PIH)与表面贴装式(SMT)两种形态,PIH型管脚通过穿孔焊接实现电路板级装配。

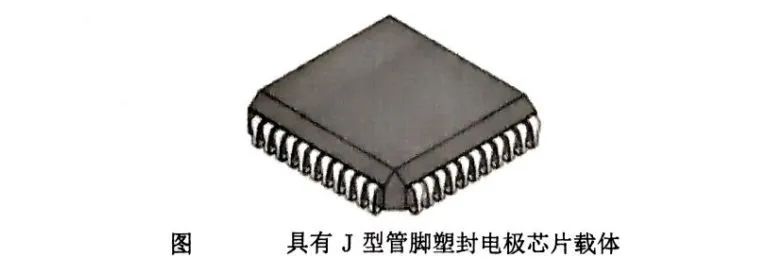

而SMT型管脚则以鸥翼、J型等结构实现表面贴装,后者因支持更高I/O密度(如四边形扁平封装节距达300μm)而成为现代高密度封装的首选。

材料性能方面,传统环氧树脂虽具备优异绝缘性与加工性,但导热系数仅0.2W·m??·K??,难以满足高功率器件散热需求。近期研究通过引入纳米填料(如氮化硼、碳纳米管)及结构优化(如三维导热网络构建),使复合材料导热系数突破1.49W·m??·K??,同时平衡介电性能与力学性能。

工艺革新层面,国内设备厂商已突破500MPa级超高压成型技术,适配第三代半导体(SiC、GaN)封装需求。全自动塑封机精度达±2μm,支持球栅阵列等高密度封装,并集成AI缺陷识别与自适应工艺参数调整功能,设备综合效率提升至85%。

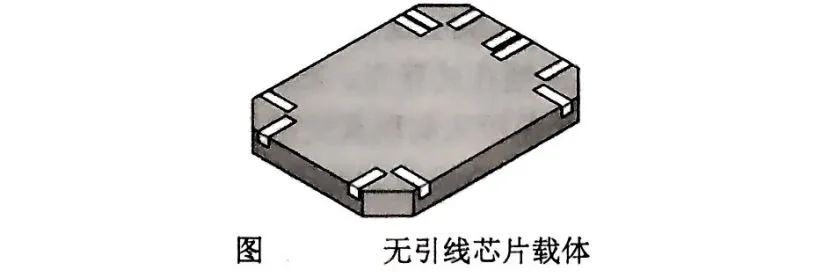

封装形态演进方面,薄型小外形封装、四边形扁平封装等传统形式仍占主流,但新型封装如无引线芯片载体通过边缘包封设计,支持表面贴装直接焊接或插座式装配,兼顾高密度与可维护性。

同时,3D打印技术正突破传统制造局限,如微纳3D打印系统实现200nm级微结构打印,可直接在微型印刷电路板上构建高导电性互连,缩短信号传输路径。清华大学团队则通过光化学键合技术,实现150纳米分辨率的半导体量子点3D打印,加速原型验证周期。

行业趋势显示,塑料封装正朝高密度、高性能、绿色化方向发展。表面贴装技术因应5G、物联网需求,向更高速(贴装速度达24万片/小时)、更精密(0201元件贴装)演进,并与半导体封装工艺深度融合。同时,环保法规推动无铅焊料、可回收材料的应用,促使产业链上下游加强环保合规管理,构建从原材料采购到废弃处理的全生命周期环保体系。

陶瓷封装

陶瓷封装作为半导体器件封装领域的高性能解决方案,其技术体系以氧化铝、氮化铝等无机非金属材料为核心,通过精密成型与烧结工艺构建具有优异气密性与热稳定性的封装结构。该技术主要分为耐熔陶瓷封装与薄层陶瓷封装两大类别,分别适配不同应用场景的性能需求与成本考量。

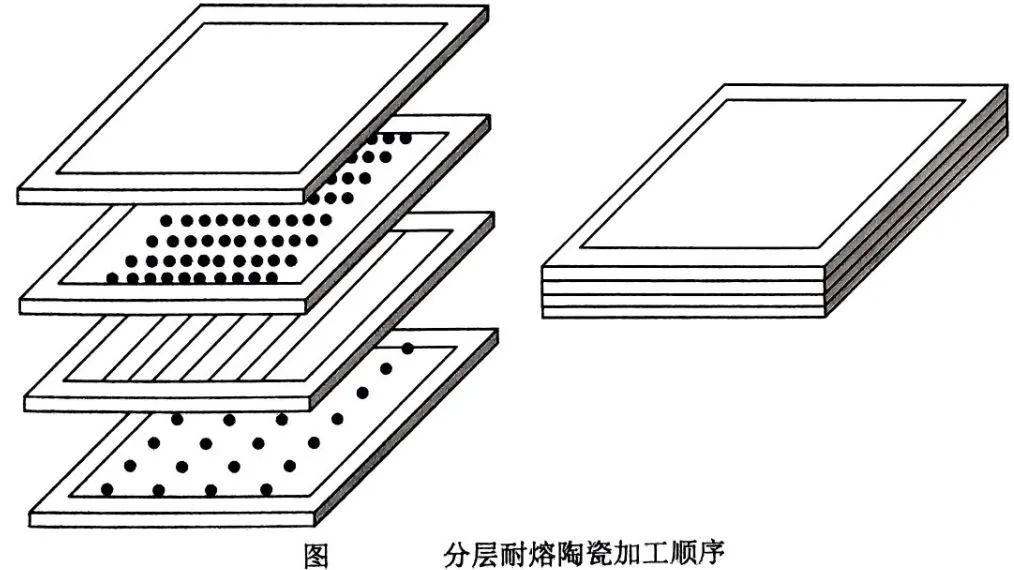

耐熔陶瓷封装以高温共烧结陶瓷(HTCC)技术为代表,其工艺流程始于三氧化二铝粉末与玻璃粉、有机介质的混合制浆,经流延成型获得厚度约0.0254mm的陶瓷生坯带。通过干法处理后,采用薄膜沉积、光刻与蚀刻技术在单层生坯带上构建金属布线图形或垂直互连通孔,随后将多层生坯带精确对齐并层压,最终在1600℃高温下实现共烧结,形成致密的三维陶瓷基体。

若将烧结温度调整至850~1050℃区间,则演变为低温共烧结陶瓷(LTCC)技术,该变体通过引入低熔点玻璃相,在降低工艺能耗的同时保留了多层布线能力。耐熔陶瓷封装的核心优势在于其接近零的吸水率与优异的高频特性,但高收缩率导致的尺寸公差控制难题,以及氧化铝基材较高的相对介电常数(约9.8~10.2),使其在超高频(如毫米波)应用中面临寄生电容增加的挑战。典型封装形式为针栅阵列(PGA),采用2.54mm节距的铜管脚构建插孔式装配结构,广泛应用于高性能微处理器等需要高I/O密度与气密性保护的场景。

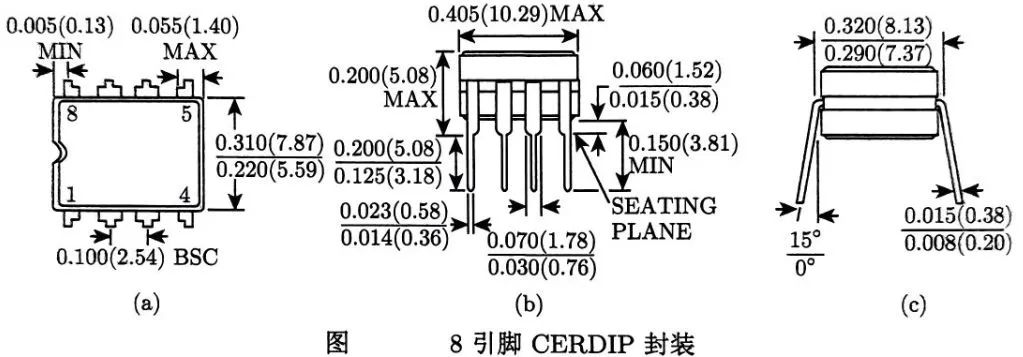

薄层陶瓷封装则采用双片式结构,通过低温玻璃密封技术实现成本优化。其工艺特点在于将引线键合后的芯片-引线框架组件夹置于两片预成型的陶瓷薄片之间,经低温烧结形成密封腔体。

此类封装又称陶瓷双列直插封装(CERDIP),其材料成本较HTCC降低约30%,同时保留了陶瓷封装的核心优势。结构上,CERDIP通过边缘包封设计实现表面贴装兼容性,适用于存储器等中等密度I/O需求的应用场景。

-

集成电路

+关注

关注

5430文章

12139浏览量

368970 -

电路板

+关注

关注

140文章

5144浏览量

103035 -

封装技术

+关注

关注

12文章

580浏览量

68652

原文标题:集成电路传统封装技术的材料与工艺

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

集成电路传统封装技术的材料与工艺

集成电路传统封装技术的材料与工艺

评论