[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶系统中,高精度地图(HDMap)不仅仅是一份普通的路网图,而是承载着车道线、路缘石、交通标志、红绿灯、坡度坡向等丰富的结构化信息,能够为车辆的定位与决策提供厘米级的精确参考。那么一份能够满足自动驾驶需求的高精度地图到底是如何生成的?其背后又依赖了哪些关键技术?

想要生成一张合格的高精度地图,需要“眼睛”先看懂路,这个“眼睛”来自于多传感器的数据采集平台。常见的做法是借助搭载激光雷达(LiDAR)、高清摄像头、GNSS/RTK定位系统、惯性测量单元(IMU)等设备的移动测量车(Mobile Mapping Vehicle)在目标路段进行反复巡航。LiDAR扫描能够生成高密度的三维点云,用于精确刻画周围环境的空间结构;高清摄像头则捕捉彩色影像,为后续的语义识别提供丰富的视觉信息;GNSS/RTK定位配合IMU提供实时的六自由度位姿(位置与姿态),确保每一帧传感器数据都能精确打上地理坐标标签。

数据采集完成后,首先需要做的是数据预处理与高精度对齐。由于车辆在行驶过程中,GNSS信号偶有遮挡,LiDAR也可能因反射面产生噪声,必须借助多传感器融合算法进行数据清洗和补偿。以惯性导航系统(INS)为例,通过卡尔曼滤波将IMU的高频运动信息与RTK的绝对位置进行融合,平滑修正定位漂移;而对LiDAR点云,可采用体素滤波(voxelgrid)简化点云,去除离群点,再利用迭代最近点(ICP)算法在相邻帧之间进行粗对齐与细对齐,从而得到一条连续、无缝、误差可控的点云走廊。

清洗并对齐后的地面级点云和影像,并不能够构成一张可用的高精度地图,还需要通过“地图拼接”技术,将分段采集的不同路段数据在同一坐标系下拼接融合。这一步关键技术则是全局优化(GlobalRegistration),通常会使用因子图(FactorGraph)或图优化(GraphSLAM)框架,将每一条采集轨迹视为图中的节点,轨迹间的重叠区域提供约束,通过最小化整体误差来获得全局一致的位姿估计,最终拼接出整网格的点云模型。

完成几何拼接后,接下来要做的就是对点云和影像进行语义标注。其语义信息包括车道线、路沿石、减速带、交通标志文字与图案、红绿灯灯组位置等等。这通常借助深度学习模型来实现,例如基于卷积神经网络(CNN)的图像分割(如U-Net、DeepLab)从摄像头影像中提取语义标签,同时结合LiDAR点云的几何特征做多模态融合,生成点云级的语义标注。为了进一步提高准确率,还需要引入几何约束,例如车道线在点云中呈现为近乎平滑的线状集群,可用RANSAC等方法提取并拟合。

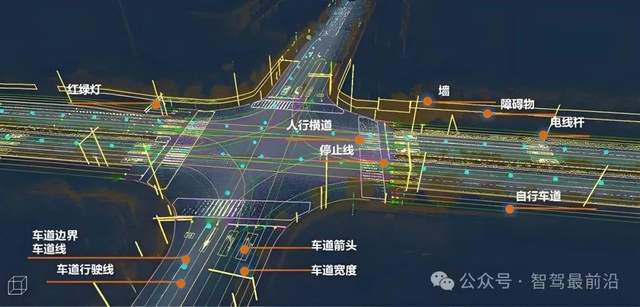

在完成多源数据的几何与语义处理之后,真正的“地图构建”才算正式启幕。高精度地图一般由两层结构组成,即底层的几何层(GeometryLayer)和上层的语义拓扑层(Semantic/TopologyLayer)。几何层主要存储三维点云或网格模型,表示真实世界的地形地貌;语义层则用向量化的方式记录车道中心线、车道边界、路口转向几何、交通设施以及它们之间的连通关系。这里会应用到地理信息系统(GIS)的空间数据库,如PostGIS、Cesium3DTiles等技术,将三维模型与属性数据高效存储,并支持后续的快速检索与渲染。

地图构建完成后,还需针对自动驾驶车辆的在线定位与路径规划做适配优化。为提高定位精度与实时性,通常会对地图数据进行切片(Tiling)、压缩与索引,形成地图服务器可发布的地图包(Map Pack)。这些地图包在车辆端加载后,可以与车辆的实时感知数据进行匹配(Localization)。常见的定位算法有基于NDT(Normal Distributions Transform)的点云匹配,也有基于多传感器融合的粒子滤波(Particle Filter)等,目标都是将车辆的实时点云与高精度地图对齐,实现厘米级定位。

高精度地图生成后,还不能宣布项目大功告成。道路环境瞬息万变,道路施工、交通标志更新、夜间停靠车辆等都会导致高精度地图信息失效。因此,高精度地图的动态维护同样至关重要。一般会通过定期或按事件触发的“增量更新”流程实现,当车辆在运行中发现地图与实景出现偏差时,车辆会将异常数据回传至云端,云端系统通过对比、筛选与人工审核后,将更新信息打包下发,实现地图的自动修补。

整个高精度地图生成与维护过程,需要一套完善的数据管理与质量控制体系。在数据量几何级增长的背景下,如何保证数据安全、版本管理、访问权限、校验指标等,往往比单纯的技术实现更具挑战。通常会在云端搭建大数据平台,如基于Hadoop/Spark的分布式计算框架,实现海量点云与影像的分布式处理;结合CI/CD流水线自动化部署语义分割模型与拼接算法;并对地图产品的准确率、可靠性、更新时间等指标进行全流程监控。

在技术实现之外,高精度地图的产业链还离不开标准化与生态建设。国际上如《标准道路机动车驾驶自动化系统分类与定义》(SAE J3016)对自动驾驶级别进行了定义,而OpenDRIVE、Lanelet2、ASAM OpenSCENARIO等开源标准则对道路、车道与交通场景进行了统一描述。遵循这些标准可以确保地图数据在不同自动驾驶平台间互通互用,降低重复开发成本。随着5G、C-V2X(

CellularVehicle-to-Everything)、边缘计算等通信技术的成熟,地图的实时更新与车路协同也有望成为下一代自动驾驶系统的重要支撑。

生成一张高精度地图并非单一技术的堆砌,而是需要多传感器融合、计算机视觉、点云处理、图优化、地理信息系统、云计算架构及标准化生态等多维度技术的深度协同。在这个过程中,每一个环节都要兼顾精度、效率与可维护性,才能最终让自动驾驶车辆在真实道路上平稳、可靠地“看得见”前方路况,并据此做出安全的决策。未来,随着传感器成本的持续下降、算法性能的不断提升,以及车路协同的全面铺开,高精度地图在自动驾驶领域将发挥更加关键的作用,为真正的“无人驾驶”奠定坚实基础。

审核编辑 黄宇

-

自动驾驶

+关注

关注

790文章

14362浏览量

171094

发布评论请先 登录

自动驾驶真的会来吗?

硅谷组建团队、L3产品落地,想法多多的腾讯自动驾驶

自动驾驶汽车的定位技术

如何让自动驾驶更加安全?

UWB高精度定位在自动驾驶中的应用前景

ADI与Momenta合力加速自动驾驶高精度地图产业化

四维图新助力华为自动驾驶验证,为华为定制高精度地图数据

高精度地图在自动驾驶中的应用优势是什么

自动驾驶中常提的高精度地图是个啥?有何审查要求?

如何制作一张自动驾驶高精度地图?

如何制作一张自动驾驶高精度地图?

评论