无线充电器的线圈是实现电能无线传输的核心部件,其材质、结构和技术特性直接影响充电效率与性能。以下从材料类型、工作原理、制作工艺及优化方向等角度展开分析。

一、线圈的核心材料:导电材质的取舍

无线充电线圈的导体材料以铜和铝为主,两者的物理特性决定了各自的应用场景。

铜线圈:导电性位居金属榜首,电阻率低,能有效减少电能传输损耗。实测数据显示,铜线圈的充电效率比铝线圈高10%-20%,如同“高速公路”般顺畅传输电能,尤其适合追求高效率的设备。

铝线圈:成本更低且重量轻,但导电性较弱,适用于对效率要求不高的场景,例如小型电子设备或低成本产品。

部分高端线圈会采用镀银铜线或扁平磁体导线,进一步降低电阻并增强磁场均匀性。

二、线圈的结构设计:从单股到多股的进化

线圈的绕制方式直接影响电感量和磁场分布:

单股粗线绕制:发射端常用粗铜线绕制,体积大、磁场覆盖范围广,如同“扩音器”般增强电磁波发射。

多股绞线或FPC柔性电路板:接收端多采用多股绞线或FPC(柔性印制电路板)线圈,前者通过多股并行降低电阻,后者则凭借轻薄特性适配复杂空间,类似“柔韧的网兜”捕捉磁场。

铁氧体/铁粉芯加持:在线圈中插入铁氧体磁芯可显著提升电感量,如同“磁铁透镜”聚焦磁场,提升能量耦合效率。

三、工作原理:电磁感应的“隔空对话”

无线充电的本质是电磁感应:

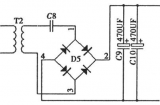

发射端:交流电通过初级线圈产生高频交替磁场,如同“无形的波浪”向外辐射能量。

接收端:次级线圈在磁场中切割磁感线产生电流,再经整流电路转化为直流电为电池充电,类似“采能天线”捕获能量。

这一过程的效率取决于线圈的匹配度,Qi标准通过规范线圈参数(如电感量、工作频率)确保兼容性,如同“无线充电的通用语言”。

四、制作工艺:从原材料到成品的精密路径

绕线工艺:

发射端需用粗铜线紧密绕制,确保磁场强度;接收端FPC线圈则通过蚀刻技术生成微米级线路,精度堪比“印刷电路板”。

部分线圈采用镀锌引线,增强抗氧化性和导电稳定性。

磁芯集成:铁氧体磁芯需与线圈精准对位,并通过复合材料封装,防止位移影响性能。

散热优化:铜的导热性使其能快速分散热量,而铝线圈则需额外散热设计,避免高温导致电阻上升。

五、技术瓶颈与未来方向

当前无线充电的短板集中于效率与距离:

效率提升:通过纳米银线或超导材料降低线圈损耗,目标接近“有线充电”体验。

远距离充电:采用多线圈阵列或中继技术,但需平衡体积与成本,尚未大规模商用。

标准化挑战:不同品牌线圈参数差异可能导致兼容性问题,Qi标准持续更新以推动行业统一。

结语

无线充电线圈的设计是材料科学、电磁学与精密制造的交汇成果。从铜铝材质的权衡到FPC工艺的革新,再到磁芯技术的迭代,每一步都指向更高效、更便捷的充电体验。未来,随着新材料与智能调控技术的发展,无线充电或将突破“对准难”“效率低”的桎梏,真正实现“无感”充电。

-

线圈

+关注

关注

14文章

1846浏览量

45503 -

无线充电器

+关注

关注

28文章

384浏览量

43135 -

无线充电技术

+关注

关注

5文章

121浏览量

19623

发布评论请先 登录

无线充电器的线圈是什么线

无线充电器的线圈是什么线

评论