文章由山东华科信息技术有限公司提供

地铁作为城市公共交通的核心动脉,其安全、高效运行离不开稳定可靠的电力供应。配电房作为地铁供电系统的关键节点,承担着电能分配、控制与保护的重任。然而,传统配电房存在设备孤立、监测滞后、运维依赖人工等问题,难以满足地铁网络化、高密度运营的需求。在此背景下,智能配电房系统方案通过集成物联网、大数据与人工智能技术,正成为地铁供电系统智能化升级的重要方向。

智能配电房的核心价值

地铁配电房分布于车站、区间隧道等区域,设备包括变压器、开关柜、环网柜等。传统运维模式依赖定期巡检与人工记录,存在以下痛点:

故障响应滞后:设备异常难以实时发现,可能导致停电事故。

运维效率低下:人工巡检覆盖范围有限,且数据整理分析耗时。

安全隐患突出:潮湿、粉尘等环境加速设备老化,增加故障风险。

智能配电房系统通过实时监测、数据分析与自动控制,可实现从“被动维护”到“主动预防”的转变,提升供电可靠性,降低运维成本,为地铁安全运营提供坚实保障。

系统方案的核心组成

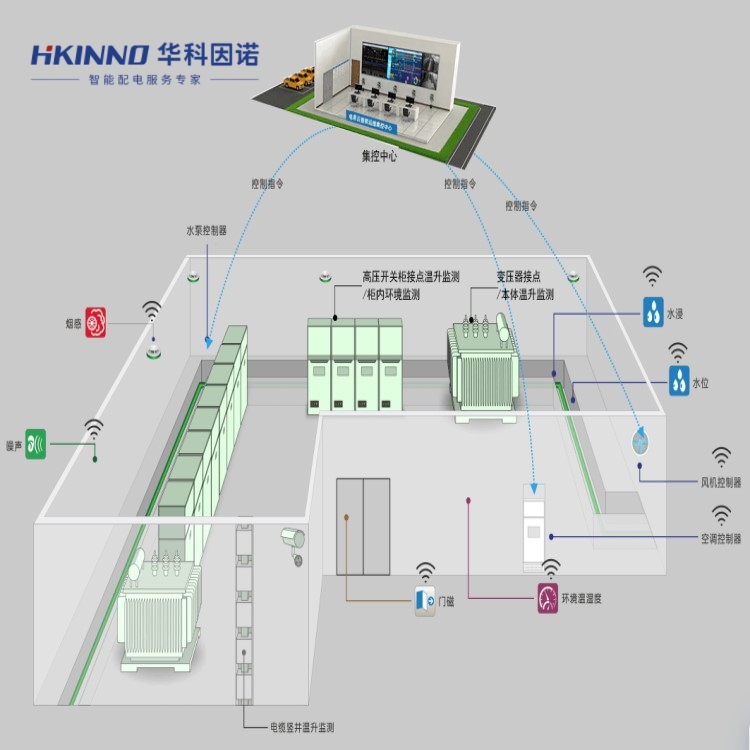

地铁智能配电房系统方案通常包含以下模块:

智能监测设备

局放监测传感器:集成超声波、暂态地电压(TEV)等技术,实时捕捉变压器、开关柜等设备的局部放电信号,预警绝缘劣化。

环境传感器:监测温湿度、粉尘浓度、水浸等参数,防范环境因素导致的设备故障。

电气参数采集模块:实时采集电压、电流、功率因数等数据,评估设备运行状态。

边缘计算与数据平台

边缘网关:对监测数据进行初步处理与过滤,降低云端传输压力,提升实时性。

智能分析平台:基于大数据与AI算法,对设备状态、环境参数进行关联分析,生成健康评估报告与预警信息。

自动化控制与联动

智能开关设备:支持远程操控与自动分合闸,实现故障快速隔离与供电恢复。

环境调控系统:根据温湿度数据自动调节空调、除湿设备,优化设备运行环境。

关键技术实现

物联网技术:通过无线传感器网络(如LoRa、NB-IoT)实现设备与平台的互联,解决地铁隧道环境信号覆盖难题。

边缘计算:在配电房本地部署计算资源,实现数据预处理与实时分析,减少对云端网络的依赖。

AI故障诊断:利用机器学习模型对历史故障数据与实时监测信号进行训练,提升局放、过热等异常的识别准确率。

数字孪生技术:构建配电房设备的虚拟模型,模拟运行状态与故障场景,为运维决策提供可视化支持。

实施步骤与优势

前期规划:梳理地铁线路配电房分布、设备清单及历史故障记录,明确监测重点区域与需求。

设备部署:安装智能传感器、边缘网关等设备,确保与原有系统的兼容性,减少施工对运营的影响。

系统集成:将监测数据接入智能分析平台,配置预警规则与自动化控制逻辑。

调试优化:通过模拟故障场景验证系统可靠性,调整算法参数以提升预警准确率。

方案优势:

提升供电可靠性:实时监测与快速响应降低停电风险。

降低运维成本:减少人工巡检频次,优化设备寿命管理。

增强安全保障:环境监测与自动调控防范火灾、水浸等隐患。

支持决策科学化:数据平台提供趋势分析与决策支持,提升管理效率。

行业发展趋势

随着“智慧地铁”建设的推进,智能配电房系统正朝着以下方向演进:

深度集成化:与地铁综合监控系统(ISCS)、能源管理系统(EMS)深度融合,实现全链路数据共享与协同控制。

预测性维护升级:通过数字孪生与AI技术,实现设备故障的精准预测与寿命周期管理。

5G与北斗应用:5G网络提升数据传输速度,北斗系统为地下配电房提供高精度定位支持。

绿色节能融合:结合光伏发电、储能技术,构建地铁微电网,提升能源利用效率。

结语

地铁智能配电房系统方案不仅是技术手段的革新,更是地铁运营理念的升级。通过构建“监测-分析-控制”一体化体系,可有效提升供电系统的安全性与经济性,为乘客提供更可靠的出行保障。在新型城镇化与交通强国战略背景下,积极推进智能配电房建设,将成为地铁行业迈向智能化、绿色化转型的关键一步。

-

电力

+关注

关注

7文章

2252浏览量

51344 -

地铁

+关注

关注

0文章

112浏览量

19524 -

智能配电

+关注

关注

0文章

114浏览量

10171

发布评论请先 登录

智慧配电房(配电房智慧化改造)

地铁智能配电房系统方案:构建地下交通的电力“智慧中枢”

地铁智能配电房系统方案:构建地下交通的电力“智慧中枢”

评论