[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶依赖激光雷达(LiDAR)技术已成为行业内的主流选择之一。激光雷达通过发射和接收激光脉冲,绘制周围环境的三维点云,为车辆提供精确的空间感知能力。之前和大家聊过,如果仅使用纯视觉可能会导致的问题。但如果仅依靠激光雷达来实现自动驾驶,那一定也会存在一系列不容忽视的弊端,今天智驾最前沿就和大家来聊聊这个话题。

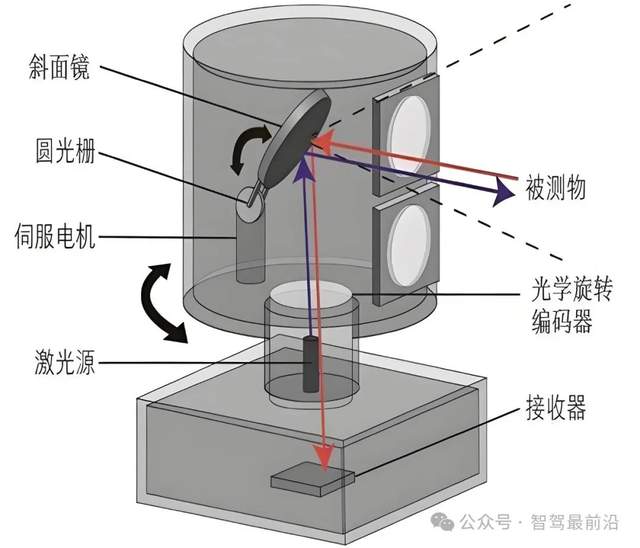

我们首先要了解激光雷达的基本工作原理。激光雷达通过高速旋转或固态阵列发射成千上万束激光脉冲,测量它们在遇到物体后反射回传所需的时间(Time-of-Flight),并以此计算出物体与传感器之间的距离。通过不断扫描周围环境,LiDAR能够生成高精度的三维点云地图,为定位、避障和路径规划提供核心数据支持。这种点云数据本身存在一定的稀疏性和盲区,尤其在垂直分辨率和检测低反射率物体等方面,难以与人眼或高分辨率相机系统相比。

从成本角度来看,高性能激光雷达的价格普遍高于其他传感器。传统机械旋转式LiDAR每台售价可达数万元人民币,而即便是固态LiDAR,随着量产和技术进步,价格虽有下降趋势,但要做到与摄像头同价仍需时日。对于大规模量产和消费者级自动驾驶系统而言,高昂的传感器成本将直接转嫁到整车售价上,无疑会增加购买门槛。此外,LiDAR的制造过程包括精密光学元件和复杂微机电系统(MEMS)加工,供应链稳定性和良品率也会影响最终成本和交付周期。

环境适应性也是一个关键问题,激光雷达在雨、雾、雪、尘埃等复杂天气条件下容易受到干扰。雨滴或雪花在激光路径上产生大量无意义的散射点云,导致系统误判或干扰真实目标识别。雾霾天气中,激光自身的衰减效应会显著降低最大探测距离和点云密度,使得远距离障碍物难以准确感知。此外,地面扬起的尘土、泥水飞溅等环境噪声,也可能在短时间内淹没部分LiDAR数据,影响车辆的实时决策。

激光雷达也对低反射率或高反射光表面存在检测盲区。有些常见路面材质(如深灰色沥青)或无色透明材料(如玻璃窗、塑料包装)的激光回波极其微弱,导致LiDAR难以捕捉到这些物体的点云;而高反射材料(如金属或镜面)会产生饱和脉冲、伪影或多次反射,干扰真实数据结构。在复杂城市环境中,这类盲区往往对应行人身穿深色衣物、玻璃幕墙建筑、工地围挡等,使得仅靠LiDAR的感知系统在安全性上存在较大隐患。

激光雷达的数据量巨大,对计算和传输能力提出了极高要求。激光雷达每秒会生成百万级以上的点云数据,需要强大的车载计算平台对其进行滤波、去噪、聚类和目标跟踪等处理。为了保证实时性,系统必须配备高性能GPU或专用的点云处理ASIC,否则就会出现感知延迟,影响自动驾驶决策的及时性。同时,传感器与主控单元之间的以太网或CAN总线也需具备足够带宽,否则当多台LiDAR同时工作时,会出现数据拥堵或丢包风险。

从系统可靠性和冗余设计角度考量,“单一LiDAR方案”在面对传感器故障或误报时,缺乏足够的备援机制。一旦LiDAR出现失效、偏移或遮挡,车辆将失去核心的三维感知能力,极易导致对周围环境盲区增多。相比之下,多传感器融合方案(Camera、Radar、Ultrasonic等协同工作)在单一传感器失效时,仍可通过其他传感器维持最低水平的环境认知,从而提高行车安全性。

LiDAR自身的物理特点也对安装和设计提出了挑战。机械旋转式LiDAR通常需要凸出的安装位置,这在车辆上将影响整车空气动力学和美观;而固态LiDAR虽可更好地集成于车身前脸,但其视角和探测距离往往受限,需要部署多个单元才能覆盖全车周壁,这无疑又增加了成本和设计复杂度。如果雨滴、泥土附着在激光雷达上,也将对感知精度造成影响,此时LiDAR就需要额外的清洁和防护措施,否则就会出现盲扫区域。

激光雷达在高精度地图配合使用时,能够实现厘米级定位和导航。但建立和维护高精度地图本身,是一项巨大的工程。地图采集需要专业测绘车辆、激光雷达扫描、GPS/INS同步定位等设备配合,并进行大量后处理和数据校正。随着道路环境更新,建筑物改造或路面标线变化,高精地图需频繁维护和分发,否则车辆在地图与现实差异过大时,可能出现定位漂移或路径规划失败。对于完全依赖LiDAR的自动驾驶方案,这种对高精地图的过度依赖,也加大了系统的复杂性与运营成本。

LiDAR对光照变化并不敏感,这是其相对于摄像头的优势之一,但在强烈阳光直射、夕阳逆光等极端光照角度下,激光接收模块也可能受到阳光干扰,产生虚假回波或降低信噪比。此外,一些高光泽或半透明物体在特定角度下会将激光束偏折或吸收,导致点云数据出现断层。这些边缘案例在高速公路或城市隧道中尤为突出,需要额外的软件算法对异常点进行剔除或修复。

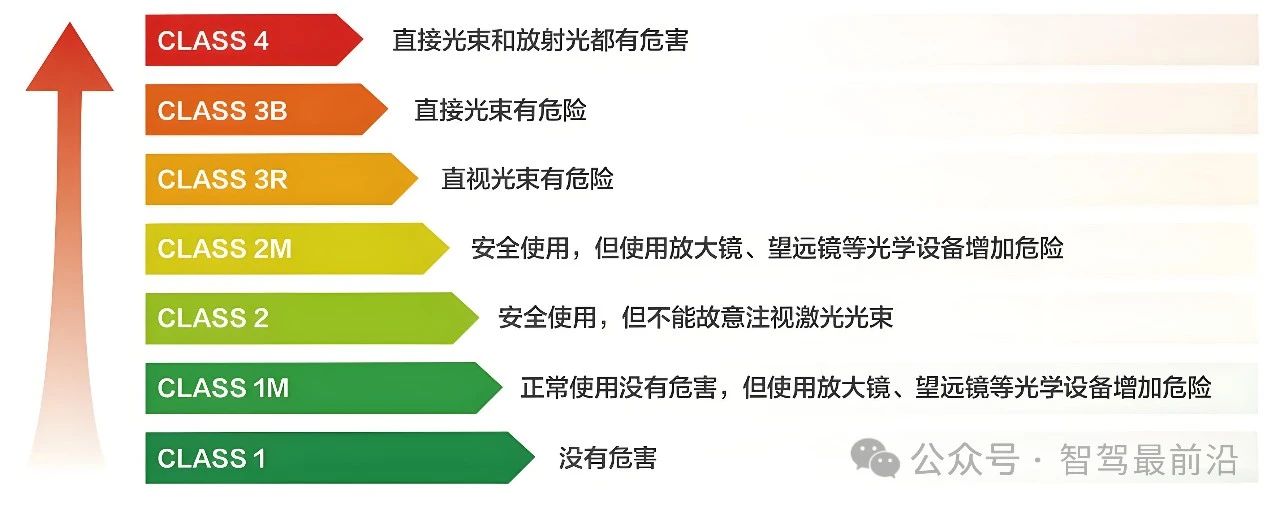

激光雷达的发射波长通常在905nm或1550nm波段,不同波段在空气中的衰减特性、对人体和动物的安全性等方面也各有不同。1550nm波段虽然能提供更长的探测距离和更强的抗太阳干扰能力,却需采用昂贵的激光放大器和探测器;而905nm波段成本较低,却在强光环境下更易受到太阳辐射的影响。两者选择的权衡也反映出仅用LiDAR的系统设计复杂度,难以一概而论。

在城市道路中,动态目标(如行人、自行车、车辆等)常常以群体或密集形式出现,LiDAR需快速识别并实时跟踪各个目标。但点云的稀疏性使得在远距离或目标快速移动时,点云样本数量会骤减,难以准确估计物体速度和方向。车辆对突发横穿道路的行人或突然变道的车辆,可能出现感知滞后,影响制动或避让决策的准确性。

激光雷达在隧道、桥下等封闭或半封闭空间内,也会出现激光多次反射或穿透现象,形成错综复杂的点云噪声。尤其是在光滑混凝土或金属支架上,激光束会发生镜面反射,导致虚假目标检测和误判。当自动驾驶车辆在工地、矿区、林区等特殊场景运行时,周围环境的凹凸地形、脚手架、树叶和碎石等非刚性物体,会产生海量动态噪声点云。若缺乏图像或毫米波雷达等其他传感器辅助,仅用LiDAR难以区分目标与环境杂波,容易引发频繁误报,影响行车舒适性和安全性。

从软件算法层面讨论,点云分割、聚类、目标识别和语义分割等技术仍在不断优化。仅依靠LiDAR的自动驾驶系统,往往需采用复杂的深度学习网络,对点云进行空间特征提取和场景理解。相比于图像数据,点云在结构化方面相对欠缺,如何高效地将其与语义信息融合,仍是亟需解决的问题。大量算法研究虽能提升LiDAR感知能力,但相应的计算负担加重了整车系统的功耗和硬件要求。

LiDAR的维护成本和保养周期也不容小觑。传感器外壳、防水防尘等级、抗撞击性能、线路连接稳定性,都需要定期检修和校准。一旦车辆在恶劣路况中小碰撞或颠簸造成LiDAR微移,整体感知性能就会下降,需要专业人员进行现场调整或返厂校准,增加运营成本和停机时间。

综上所述,激光雷达虽为自动驾驶提供了高精度三维感知能力,但若仅依靠LiDAR而忽视其他传感器的优势,将面临成本高昂、环境适应性差、数据处理压力大、系统冗余不足及维护复杂性高等诸多弊端。自动驾驶系统应在LiDAR、摄像头、毫米波雷达、超声波传感器等多源数据融合的基础上,结合高精地图与定位技术,以及先进的软件算法,实现更安全、更可靠、更经济的自动驾驶解决方案。

审核编辑 黄宇

-

激光雷达

+关注

关注

971文章

4244浏览量

193123 -

自动驾驶

+关注

关注

790文章

14364浏览量

171130 -

LIDAR

+关注

关注

11文章

349浏览量

30451

发布评论请先 登录

从自动驾驶到具身智能,激光雷达缘何一边被嫌弃,一边被追捧?

自动驾驶中纯视觉替代不了激光雷达?

自动驾驶激光雷达之间会相互干扰吗?

爱普生高精度车规晶振助力激光雷达自动驾驶

激光雷达是自动驾驶走的一段弯路吗?

禾赛激光雷达助力宝马智能工厂自动驾驶

激光雷达光电组件的AEC-Q102认证:保障自动驾驶硬件的可靠性与品质

激光雷达在自动驾驶中的应用

激光雷达与纯视觉方案,哪个才是自动驾驶最优选?

聊聊自动驾驶离不开的感知硬件

激光雷达滤光片:自动驾驶的“眼睛之选”

自动驾驶只用激光雷达进行感知会有哪些问题?

自动驾驶只用激光雷达进行感知会有哪些问题?

评论