在现代时间同步领域,GPS时钟以其高精度和可靠性成为关键基础设施的重要组成部分。它的核心功能是通过接收卫星信号校准本地时间,确保毫秒级甚至微秒级的同步精度。然而,实际应用中,许多因素可能影响其性能。本文将从技术原理与工程实践角度,探讨GPS时钟的设计要点与长期稳定运行的解决方案。

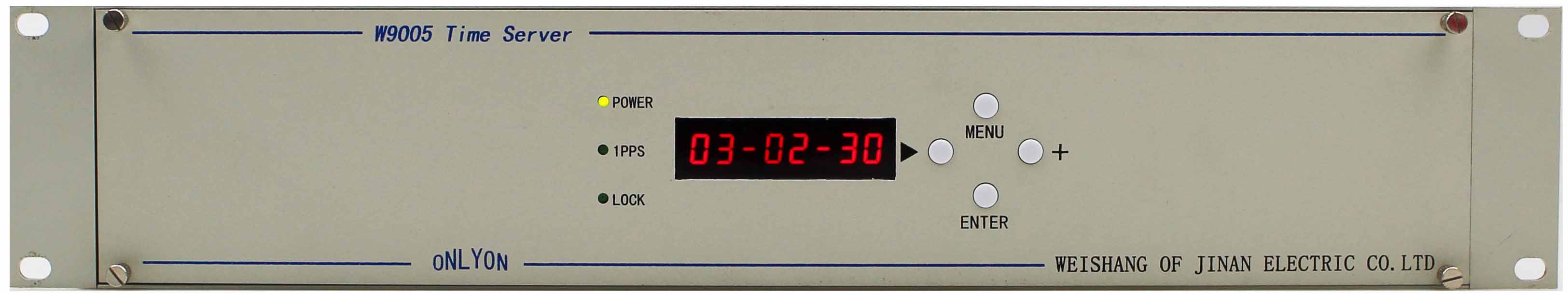

山东唯尚电子有限公司

山东唯尚电子有限公司

一、GPS时钟的核心技术原理

卫星信号解析与时间解码

GPS时钟依赖卫星播发的原子钟时间信号(如UTC时间),通过接收机解调载波频率(如L1频段1575.42MHz)和解析导航电文获取时间戳。关键在于信号传播延迟的补偿,包括电离层误差、卫星钟差修正等,需依赖接收机内置算法(如卡尔曼滤波)动态校准。

本地时钟驯服技术

卫星信号可能因天气或遮挡中断,此时需依赖高稳本地振荡器(如OCXO或铷钟)维持短稳。通过“驯服”技术(如PID控制),将本地时钟频率逐步同步至GPS参考源,确保信号丢失时的漂移率低于1e-12/天。

二、工程实践中的关键挑战

天线部署优化

位置选择:避免建筑物遮挡或多路径效应(如金属反射),理想环境下天线应露天架设,仰角大于5°。

防雷设计:GPS天线需接地并安装浪涌保护器,尤其在高层部署时。

信号中断的应对策略

holdover性能测试:通过模拟信号中断(如48小时),验证本地时钟的守时能力,记录频率漂移曲线。

冗余设计:重要场景可配置多源同步(如GPS+北斗+地面参考钟),通过加权算法择优输出。

三、长期运行的稳定性维护

固件与算法迭代

定期升级接收机固件以修正星历解析漏洞(如闰秒处理),部分厂商提供动态调参接口,可根据环境噪声自适应调整锁相环带宽。

环境监测与预防性维护

监测参数:包括信噪比(SNR)、锁定卫星数、本地振荡器温度系数。

典型故障预警:持续低SNR可能预示天线老化,钟漂突增需检查振荡器供电电压。

结语

GPS时钟的精准性不仅依赖硬件性能,更需系统化的工程设计与运维。从信号接收到时间输出,每个环节的优化都能提升整体可靠性。理解这些技术细节,有助于用户在实际部署中规避潜在风险,延长设备生命周期。

审核编辑 黄宇

-

gps

+关注

关注

22文章

2986浏览量

169595 -

时钟

+关注

关注

11文章

1903浏览量

133320

发布评论请先 登录

GPS时钟的精准之道:技术原理与长期稳定运行的实践经验

GPS时钟的精准之道:技术原理与长期稳定运行的实践经验

评论