无线充电技术正逐渐渗透到我们的日常生活中,从手机到电动汽车,其背后的原理看似神秘,实则与物理学中的电磁现象紧密相关。要理解这项技术如何实现“隔空充电”,我们需要从它的核心原理图入手,拆解能量是如何跨越空间传递的。

电磁感应式:最普遍的“无线插座”

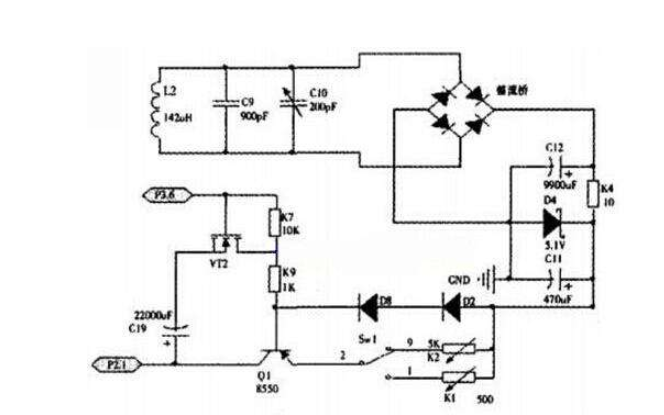

这种技术的原理类似于变压器的工作方式。发送端(充电底座)和接收端(手机内部)各有一个线圈,当发送端线圈接通电源时,交变电流会产生变化的磁场,接收端线圈感应到这个磁场后,将其转化为电流,从而为设备充电。Qi标准正是基于这一原理,通过严格规范线圈设计、频率(通常为100-205 kHz)和功率(5-15瓦),确保不同品牌设备的兼容性。就像两把齿轮必须严丝合缝才能传动一样,Qi标准让充电底座和手机的线圈“默契配合”,实现高效能量传输。

磁共振式:远距离的“能量合唱”

当需要更大功率或更远距离时,磁共振技术成为首选。它通过在发送端和接收端线圈上增加电容,形成谐振电路,使两者在特定频率(如6.78 MHz)下产生共振。此时,能量像声波共鸣一样,能在数厘米甚至数米的距离内高效传递。电动汽车无线充电常采用此方式,因为其功率可达数千瓦,且对位置对齐的要求较低——就像合唱团中不同声部的歌手,即使站位稍有偏差,仍能通过共振维持和谐。

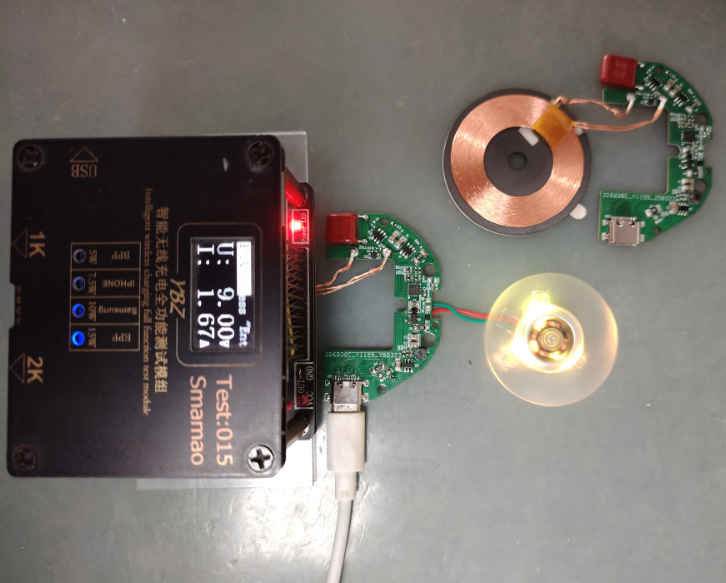

诺芯盛@无线充电原理图

诺芯盛@无线充电原理图无线电波与电场耦合:小众但潜力无限

无线电波式利用微波(2.45 GHz)定向发射能量,接收端通过天线整流电路将电磁波转化为直流电。这种技术适合极低功耗设备(如传感器),好比用微型太阳能板捕捉远处的光能。而电场耦合式则通过极板间形成的交变电场传输能量,虽然效率较低,但适合嵌入式医疗设备等特殊场景,如同用静电吸附轻小物体般精准。

效率与安全的平衡术

无线充电的瓶颈在于能量损耗。电磁感应式在理想条件下效率可达90%,但一旦线圈错位,效率可能骤降至60%以下。这就像用漏斗接水——对准时滴水不漏,偏移后洒落大半。为此,现代系统会加入异物检测(FOD)和动态调谐技术,避免金属物体发热或能量浪费。磁共振技术虽能容忍位置偏差,但高频电磁场可能干扰其他设备,需严格的屏蔽设计。

未来图景:从桌面到道路

当前,手机无线充电已实现“随放随充”,而电动汽车的动态无线充电(行驶中充电)正在试验阶段。想象未来高速公路铺设充电线圈,车辆如同地铁受电弓般持续获取能量,将彻底解决续航焦虑。与此同时,微型化技术可能让植入式心脏起搏器通过体表电场耦合充电,避免开刀更换电池的风险。

从原理图到现实应用,无线充电技术的每一次进化,都是对人类能源使用方式的重新定义。它既需要精密的物理设计,也离不开创新的工程实现——正如同一首交响乐,既需每个乐器的精准发声,也依赖指挥家的全局把控。

-

插座

+关注

关注

1文章

557浏览量

32074 -

无线充电技术

+关注

关注

5文章

122浏览量

19626 -

无线充电

+关注

关注

1298文章

3358浏览量

319992

发布评论请先 登录

无线充电原理图

无线充电原理图

评论