北京贞光科技有限公司作为紫光同芯授权代理商,深耕电子元器件领域数十载,专为汽车与工业客户提供车规级安全芯片及配套服务。公司整合硬件供应、软件SDK与技术支持为一体,配备专业团队提供选型咨询与现场指导,助力客户实现完整的芯片应用解决方案。

前 言

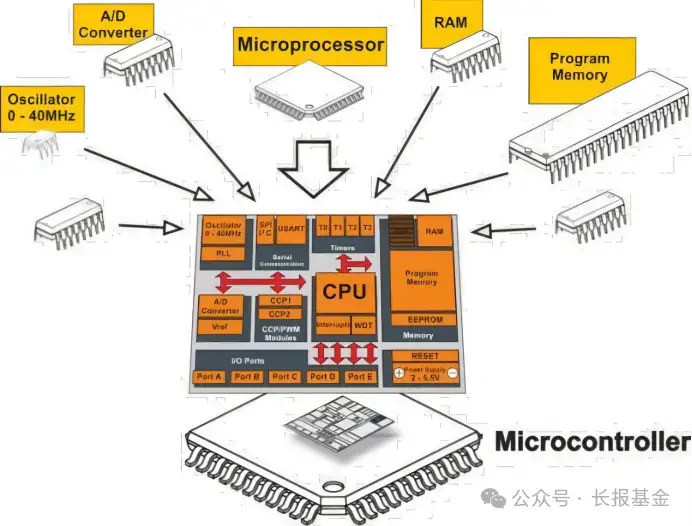

MCU(Micro controller Unit)即微控制器,又称单片机,是把CPU的规格与频率做适当缩减,并将ROM、RAM、A/D转换、各式I/O接口以及Timer等功能整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机。MCU 能够用软件控制来取代复杂的电子线路控制系统,实现智能化以及轻量化控制。

在汽车电子领域,MCU 作为汽车电子系统的核心控制单元,广泛应用于车窗和座椅调节、动力总成、车身控制、电池电机控制以及整车热管理系统等领域,随着汽车电动化、智能化和网联化的趋势加强,MCU的价值量不断提升。在工业控制领域,MCU作为工业自动化不可或缺的控制中枢,广泛应用于 PLC 控制器、驱动电机、仪器仪表、工业机器人等关键应用场景。在消费电子领域,随着物联网技术的不断融入,MCU在小型、低功耗、高实时性的嵌入式系统中发挥着越来越重要的作用。

01

行业概况

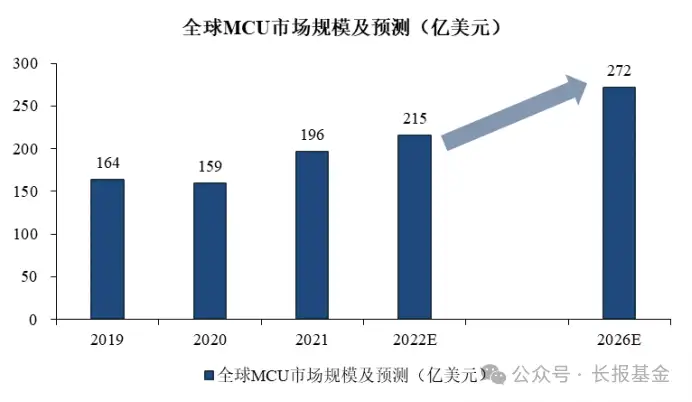

受益于全球汽车市场的庞大规模以及汽车向电动化、智能化、网联化发展,全球车规级 MCU 市场规模持续增长。汽车电子成为全球MCU最大的下游市场,其中32位MCU占比最高且增长迅速。根据 I℃ Insights 数据,2021 年全球车规级 MCU 市场规模为76亿美元,预计到 2025 年全球车规级 MCU 市场规模超过110亿美元。

数据来源:insight,芯旺微招股书

我国是全球汽车产业链的重要组成部分,在汽车产销量上位居世界前列,车规级 MCU 市场空间广阔。根据 Omdia 数据,2022 年中国 MCU 市场规模约为 82 亿美元,车用 MCU 占中国 MCU 市场规模的比例为 31.6%,比例将会逐年增长,到 2026 年预计达到 35.5%。

随着全球汽车产业分工协作模式的逐步深化以及全球汽车市场向新兴经济体的转移,我国汽车行业积极把握历史窗口机遇,实现快速发展,已成为全球汽车产业链的重要组成部分,汽车产销量连续多年位居世界第一,占全球汽车产销量的比例维持在高位水平。

近年来,汽车向电动化、智能化、网联化发展,带动汽车芯片需求成倍增长。作为汽车的车身控制系统、安全舒适系统、信息娱乐与网联系统、动力与底盘系统和辅助驾驶系统等汽车电子系统的主控芯片,MCU 的市场空间有望在汽车“三化”进程中进一步打开。

从目前国内汽车的保有量来看,车规级MCU的需求将提升。同时,随着汽车智能化程度的提高,车规级MCU的需求也将进一步扩大,车规级MCU的数量和价值有望得到大幅提升,其中32位MCU用量的提升速度将会更快。但是,国内MCU厂商在车规级MCU领域所占据的市场份额仍较小,考虑到中国半导体进口受限的现状,国产替代的需求日益增加。

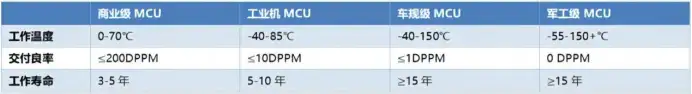

表:车规级MCU的技术标准远高于消费电子类芯片

资料来源:电子产品世界,国泰君安证券研究

目前,车规级MCU的瓶颈较为明显。一般而言,汽车电子产品的技术标准比商业级和工业级更加苛刻,对工作温度、交付良率、工作寿命等方面的要求仅次于军工级。另外,生态系统建设较为复杂,车规级标准包含了从芯片设计、流片工艺、封装测试到产品测试全产业链的要求,只有具备丰富芯片设计经验、全面产品质量管控、充足人力物力的公司,才有可能研发出满足汽车正常运行需求的MCU芯片。

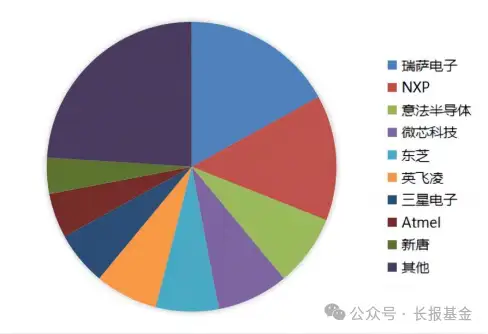

车规级MCU芯片研发周期长、设计门槛高、资金投入大,目前国内车规级MCU市场仍然是瑞萨、恩智浦、德州仪器、英飞凌、赛普拉斯、意法半导体等国外半导体厂商的天下,国产车规级MCU企业也处于奋力追赶的阶段。考虑到车规级MCU对稳定性要求极高,产品一旦被车厂使用,就很难被替代;而且,由于车企的切换成本较高,一般不会轻易去更换其零部件产品,所以率先卡位十分重要。一旦初创企业可以突破车规级技术瓶颈、成功进入市场,便可建立起极高的护城河,并进入10-15年的稳定供货阶段,很难被替换。这一特点使得国产MCU企业,有极大的机会通过突破车规级技术瓶颈来逐步渗透国内广阔的汽车电子市场。

02

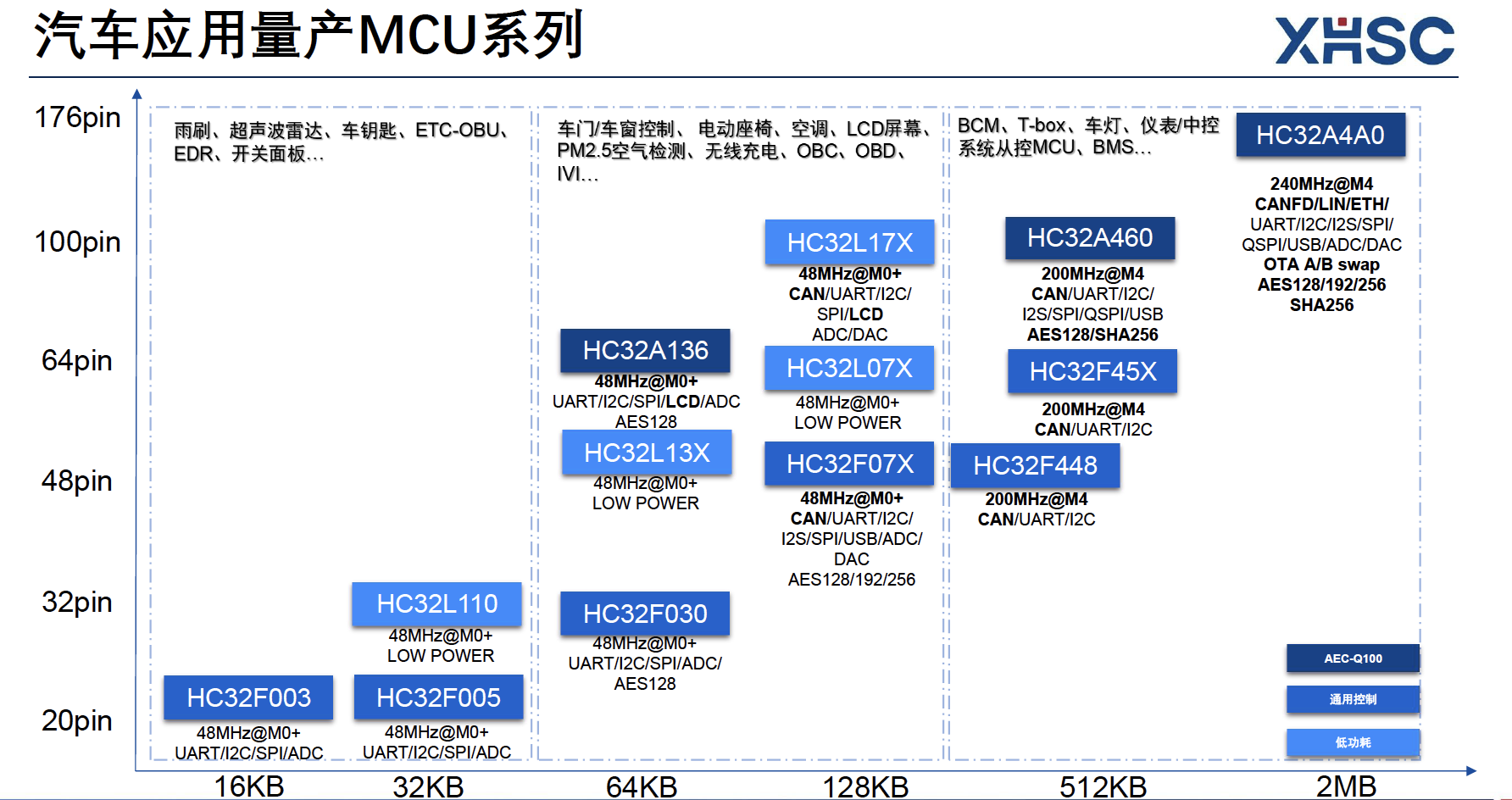

产品介绍

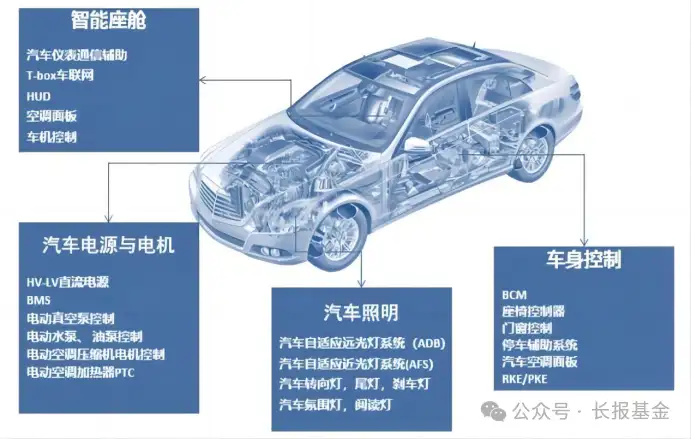

MCU作为汽车智能大脑,扮演核心的“思考、运算、控制”的功能,随着汽车的电子电器架构向集中式演进,MCU不仅需要继续承担色彩信息、空间信息等高维数据的采集、转换和传送功能,还需要承担智能决策控制的核心角色,随着自动驾驶等级的逐步提高,MCU市场有望加速增长。

图:MCU产品示意图,资料来源:MIKRO官网

常用的车用半导体芯片主要分为控制类半导体、功率类半导体和传感器,MCU一般是用于汽车控制的核心芯片,占整个MCU市场出货量的40%左右,市场前景广阔。对于智能汽车来讲,车规级MCU的应用范围将更为广泛,无论是简单的驾车操作,比如发动机控制、雨刷器、车窗控制、电动座椅、空调等控制单元,还是到复杂且智能的车载功能,比如车身动力、行车控制、信息娱乐、辅助驾驶等,每一个功能的实现都需要复杂的芯片组和稳定的算法作为支撑。iSuppli报告称,一辆汽车内的半导体器件数量中,MCU芯片约占30%,平均每辆汽车大约需要70颗MCU,而一辆新能源汽车大约需要300多颗。

图:汽车MCU分布图,资料来源:电子迷

以自动驾驶车辆的电子控制系统为例。在驾驶过程中,各类传感器会将采集的数据传送给底盘系统、动力系统、制动系统和驾驶系统的MCU中,由MCU进行数据的采集和转换,并传递给中央系统进行数学运算和驾驶决策制定,中央系统会继续将决策指令传回到MCU中,由MCU传达到底盘系统、动力系统、制动系统和驾驶系统中的执行对象来进行指令的执行,从而实现MCU对各个执行对象的智能控制。

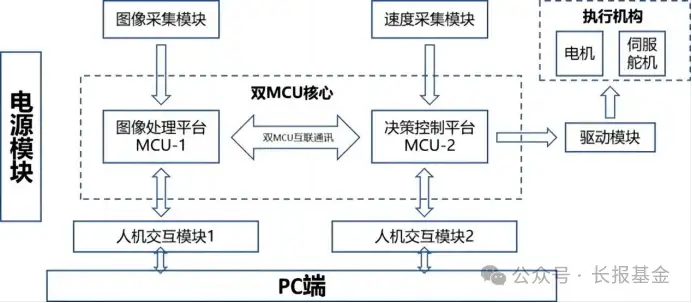

图:MCU、PC端以及信息采集的核心枢纽

资料来源:电子迷-汽车电子版块

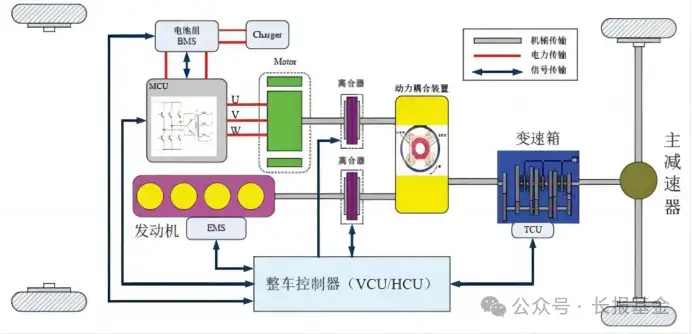

以新能源汽车的车辆控制系统为例。整车控制器(Vehicle Controller Unit,简称VCU)是实现整车控制决策的核心电子控制单元,是新能源汽车的中央控制单元。VCU通过采集油门踏板、挡位、刹车踏板等信号来判断驾驶员的驾驶意图,并通过监测车辆状态(车速、温度等)信息,由VCU判断处理后,通过MCU向动力系统、动力电池系统发送车辆的运行状态控制指令,从而实现对发动机和车载电力系统工作模式的控制。

图:新能源汽车整车控制器示意图

资料来源:经纬恒润官网

03

产业链

MCU产业链包括晶圆、封装测试、微处理器、控制器硬件等环节。在国家大力提升自主可控的要求下,已经有苏州国芯等公司进入汽车微处理器领域,配套部分军品项目。目前,国际MCU产业生态已经非常成熟,但是国内MCU产业生态仍不够完善,必须要实现包括IP、芯片设计、晶圆厂、封测厂等产业链上下游资源协同,才能提高车规级MCU产品的安全性、稳定性与可靠性。根据ittbank数据显示,目前国内MCU厂商数量越来越多,但产品多集中在低端电子产品,中高端市场还在外企手里。对于中国企业而言,目前国产产品占据的主流市场还停留在8位MCU,占比50%左右,16/32位MCU占比分别为20%左右。

图:晶圆厂、封装厂为MCU制造产业链上游主要

供应商,资料来源:盖世汽车

04

主流企业

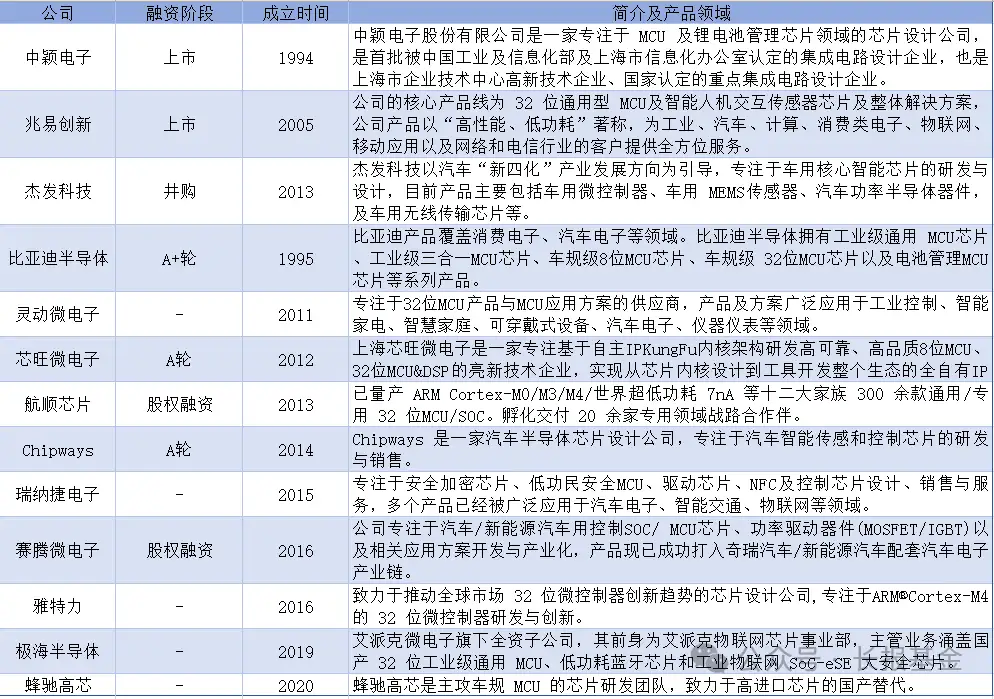

自我国大力倡导半导体行业发展之后,本土的车规级MCU企业也取得了技术突破,加之中美贸易趋势的影响,本土企业正在逐步抢夺国内汽车电子车规级MCU市场。本土企业正在跳出8位MCU、低端产品和解决方案的困境,积极研发32位MCU,进军中端产品和发展通用性芯片及其解决方案。比如,比亚迪半导体在2018年成功推出第一代8位车规级MCU芯片,2019年推出第一代32位车规级MCU芯片,批量装载在比亚迪全系列车型上,车规级MCU已经装车突破500万颗,MCU累计出货超20亿颗,实现了国产MCU在市场上的重大突破。芯旺微电子用自主KungFu内核的稳定表现,成功通过严格车规级标准,进而打破了国外巨头多年的垄断,其车规级MCU已经在车身控制和汽车照明系统领域全面开始量产,针对智能座舱的大量项目也正在研发,凭借十多年的汽车电子市场行业经验和出色的市场表现,KungFu MCU已成功应用于包括上汽大众、通用、长安、吉利、东风、铁将军在内的多家知名车企。

图:海外龙头企业已占据中国MCU主要市场

资料来源:盖世汽车,国泰君安证券研究

国内汽车电子和车规MCU的竞争主要存在于海外龙头企业和国内本土企业之间。一方面,海外龙头企业已经长期保持垄断地位,与车企保持合作关系,拥有自己的IP,占据了海内外绝大多数的市场份额,但国内的同业却大多数IP不全;第二,汽车电子技术壁垒很高,对于国内本土企业来讲,不仅需要高额研发投入,还需要整合上下游资源、打通产业链,从而占据市场份额。此外,国外的企业因为各细分行业的渗透时间较长,能够针对客户的使用场景、系统、软件算法等进行开发,不断降低开发成本。所以,目前国内的竞争依然较为激烈。

不难看出,生态系统的建设已成为当下国产MCU企业突围的焦点。从海外厂商的发展历程可以看出,头部企业构建的MCU产品系列有成百上千种,可为客户提供所有产品全系列的选择。这也为国产MCU揭示了突破的方向——构建多维度的产业生态体系,将互联网思维纳入产业生态中,通过建设个性化定制的平台化MCU产品服务为客户提供更多选择,争取让其选择一家厂商就能满足所有需求,缩短产业链并降低生产成本,最终实现突围。随着智能汽车在国内的落地开花,能够更好发挥本土企业优势并提供可靠、定制化产品的公司有望获得更大的市场份额,重塑竞争格局。

图:国内涉足车规级MCU领域的公司

资料来源:国泰君安证券研究

05

风险挑战

- 供应商议价能力

随着智能手机、安防、汽车等多个领域的各类芯片需求不断增长,海外政治局势的不确定性使得全产业链提升了备货周期和库存需求,继而增加了产能的需求,以及前期疫情爆发导致海外的晶圆厂、封装厂产能暴跌,国内芯片厂商纷纷寻求国产替代,进一步加剧了国内产能的紧张程度。因此,在MCU制造产业链条中,晶圆制造商和封装厂作为MCU制造商的上游,议价能力呈现提升趋势。

- 购买者议价能力

汽车电子模块更新速度快于车型更新速度,且汽车电子产品的更新换代依赖于设备更新,因此设备更新频率也较快。在设备更新过程中,下游厂商一般会直接把汽车电子设备换掉,而不会改造旧设备,因此每年汽车电子自动化设备市场保持着较快增速。同时,由于汽车半导体的高技术壁垒,汽车电子市场往往供小于需,所以具有核心技术的车规级MCU企业的话语权较高,议价能力较强。

- 新进入者的威胁

车规级MCU的技术门槛非常高,不仅需要具有强大的研发能力、制造能力,能够制造出符合国际标准的半导体芯片;同时还需要企业能够有效地整合产业资源,打通产业生态,才能够实现市场份额的提升。更为重要的是,汽车半导体行业作为典型的高投入、长周期的科技行业,在短期内很难有黑马公司迅速地做出突破来冲击市场。目前,国内市场被海外龙头企业垄断,包括恩智浦、英飞凌、意法半导体等;国内MCU市场仅有比亚迪、兆易创新等上市公司和Chipways、芯旺微电子等初创企业参与该赛道,所占比重非常小。所以,就目前来讲,国内新进入者的威胁并不大。

- 竞争者的竞争程度

目前,国内汽车电子和车规MCU的竞争主要存在于海外龙头企业和本土企业之间,海外龙头企业占据垄断地位,竞争程度较为激烈。但是,考虑到一方面是美国对中国半导体产品不断施加限制,另一方面国内汽车市场对MCU的需求不断提升,国产替代的需求持续升温。我们预计,本土企业将继续突破技术重围,凭靠与国内车企的紧密合作夺得主导权,竞争格局有望被重塑。

- 替代品的威胁

MCU的替代来自于内部产品的升级。从结构形式来讲,MCU的芯片结构形式将由通用型向SoC型方向发展。通用型MCU可视为简化版本的CPU,将内存、计数器、IO接口、I/D转换等结构都整合到单一芯片,形成芯片级的计算机,主要进行控制指令运算;SoC是一颗系统级芯片,常由CPU+GPU+DSP+NPU+各种外设接口、存储类型等电子元件组成,现阶段主要应用于座舱IVI、域控制等较复杂的领域。SoC较MCU集成程度更高,常集成AI处理单元,功能更复杂,可以集成规模更为庞大的硬件系统,提升资源利用率和处理效率。随着汽车电子电器架构向集中型过度,市场需要更多的专用型芯片,SoC型MCU的种类会更多一些,厂家也会更多一些。但是,通用型MCU用途比较广泛,当然也会在市场中继续存在。

结 语

随着智能汽车渗透率的提升,每一个车载功能的实现都需要复杂的芯片组和算法的稳定支撑,MCU将会发挥更大的作用,单车的装载量和价值量将会同步提升。2019年,国内MCU市场已达256亿元,但车规级MCU市场整体被海外龙头企业占据,国内企业实现局部突破,但在高端产品中仍需要投入研发、打破技术壁垒,国产车规MCU行业整体仍处于到导入期。

在政策端的支持、市场需求的推动、技术的迭代、资金的扶植下,车规级MCU的国产替代势在必行。国内汽车电子和车规级MCU的竞争主要存在于海外龙头企业和本土企业之间,国内企业正逐渐推出车规级32位MCU实现国产替代,并逐步实现量产。国内企业有望继续打破技术壁垒、看齐国际标准、打通产业生态,海外龙头企业长期垄断的竞争格局正在逐步被重塑,能够更好发挥本土市场优势并提供可靠、定制化产品的公司有望获得更大的市场份额。

-

mcu

+关注

关注

146文章

18028浏览量

369168 -

安全芯片

+关注

关注

1文章

179浏览量

25344 -

车规级芯片

+关注

关注

2文章

271浏览量

12937

发布评论请先 登录

贞光科技代理紫光同芯车规MCU(THA6系列),让国产替代更简单

车规级MCU国内替代提速

车规级MCU国内替代提速

评论