文章来源:中国物理学会期刊网

原文作者:刘驰 等

本文介绍了具有低功耗的热发射极晶体管的工作原理与制备方法等。

集成电路是现代信息技术的基石,而晶体管则是集成电路的基本单元。沿着摩尔定律发展,现代集成电路的集成度不断提升,目前单个芯片上已经可以集成数百亿个晶体管。然而,晶体管的功耗问题成为了限制集成电路进一步发展的主要瓶颈。从电子器件的角度出发,克服该难题的关键方法之一是降低晶体管的亚阈值摆幅(subthreshold swing,SS),即减少使晶体管电流变化一个数量级所需要的栅极电压变化。然而,传统金属—半导体场效应管(MOSFET)的亚阈值摆幅受限于载流子的玻尔兹曼分布,无法低于60mV/dec,因此探索具有新工作原理的器件已成为晶体管研究中最重要的方向之一。为此,研究人员从晶体管的电阻生成机制和调控方式两方面着手,提出了多种具有超低亚阈值摆幅的新原理晶体管。例如,人们使用静态电容控制带间隧穿,利用硅、锗和三五族等体材料以及碳纳米管、二维材料等低维材料发明了隧穿晶体管,成功实现了突破玻尔兹曼极限的亚阈值摆幅;通过使用钙钛矿、HfO2基铁电体、二维铁电材料等铁电体替代MOSFET中的普通介电层,科研人员发明了负电容场效应晶体管,利用负电容效应使半导体的实际分压大于栅极施加电压的方式,从而突破玻尔兹曼极限;此外,还存在诸多其他类型的新原理晶体管。然而,这些晶体管通常存在开态电流较小和特性曲线回滞较大等问题,因此,该领域仍鼓励基于新物理机制构建超低功耗晶体管的探索。

在通常情况下,载流子与周围晶格处于热平衡状态,被称为“热平衡载流子”,在前述晶体管中,无论是MOSFET等传统晶体管,还是隧穿晶体管等新原理晶体管,通常都是通过调控热平衡载流子,从而实现器件的导通和关断,这就在载流子输运速度等方面限制了器件的性能和功耗的降低。如何突破热平衡载流子的限制是实现高性能新原理晶体管的关键科学挑战之一。

通过电场加速等方法,可以提升载流子的能量,使其成为“热载流子”,由于其具有显著超过热平衡载流子的平均动能,以及更高的能量和速度,因而具有产生剧烈电流变化并突破玻尔兹曼极限的潜力。特别是近年来石墨烯等低维材料展现出了优异的物理特性,其具有的原子级厚度和优异的电学、光电性能,无表面悬键,易于与其他材料形成异质结从而产生丰富的能带组合等优势,为发展基于热载流子的晶体管提供了新的思路。基于此,研究人员发明了一种由石墨烯和锗等混合维度材料体系构成的热发射极晶体管,提出了一种全新的“受激发射”热载流子生成机制,器件电流密度显著提升,实现了低于1mV/dec的超低亚阈值摆幅,超过100μA/μm的开态电流,并在室温下展现出峰谷电流比超过100的负微分电阻,在已报道的结果中处于优势地位,为后摩尔时代构筑低功耗和多功能晶体管提供了原创性研究思路。

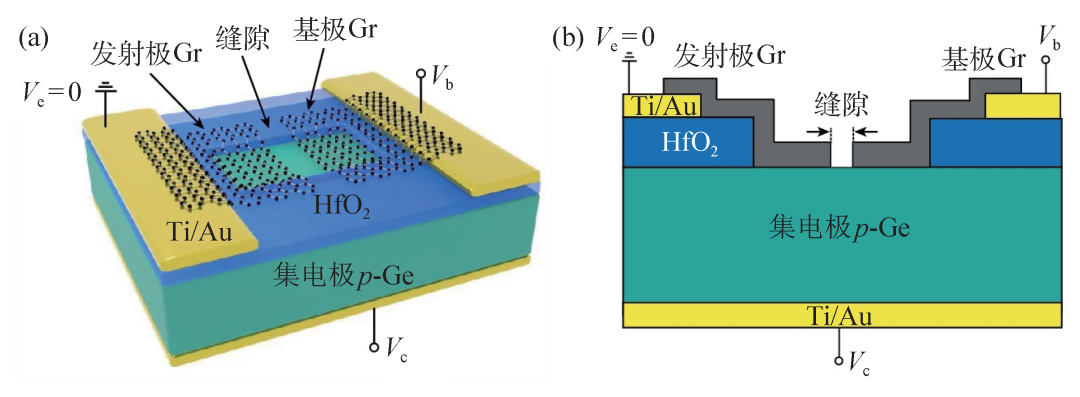

热发射极晶体管主要由单层石墨烯(Gr)沟道和p型锗(Ge)衬底组成。石墨烯通过氧化铪(HfO2)窗口与锗衬底相接触,利用标准光刻工艺在沟道中制备狭缝将石墨烯分割为发射极(发射极Gr)和基极(基极Gr)两部分,锗衬底则作为集电极(图1)。制备过程中,首先在锗衬底上沉积HfO2,然后通过电子束蒸发制备钛/金电极,再采用反应离子刻蚀技术在HfO2上开孔以暴露锗衬底,最后通过鼓泡转移法将高质量的单层石墨烯转移至锗衬底上,并采用氧等离子体对其进行图形化,最终形成具有双石墨烯/锗肖特基结的器件结构。

图1 热发射极晶体管器件结构 (a)晶体管结构示意图;(b)晶体管的横截面图

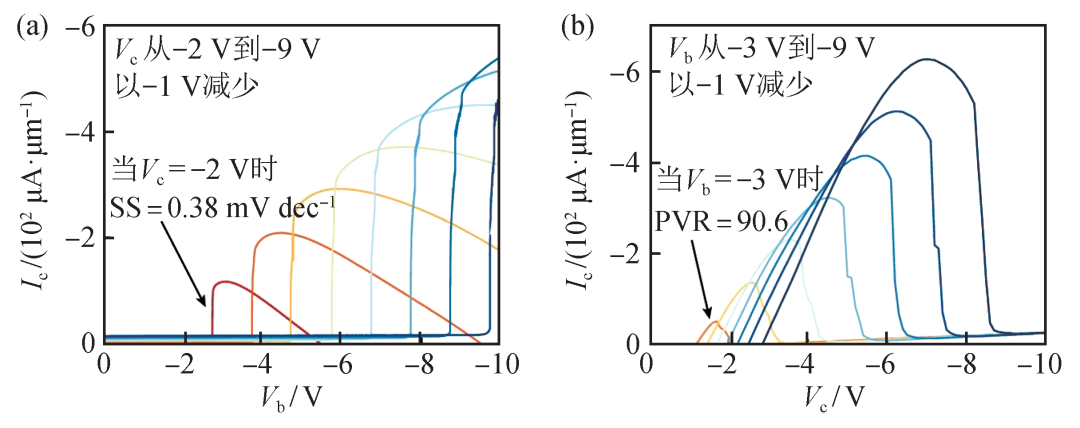

与传统热载流子晶体管不同,热发射极晶体管的亚阈值摆幅(SS)可低于1mV/dec(图2(a)),即器件电流变化一个数量级时所需电压小于1mV,远低于传统晶体管所需的60mV,同时开态电流可达100μA/μm以上,这是目前报道的最佳结果之一,充分展示出其作为超低功耗器件的广阔前景。同时,热发射极晶体管还可作为一种新型负微分电阻器件,展现出优异的负微分电阻特性(图2(b)),其峰谷电流比(PVR)在室温下可以超过100,这是已报道石墨烯器件中的最高值,同时显著高于基于硅、锗技术的实空间转移晶体管。

图2 热发射极晶体管基本性能 (a)转移特性曲线显示集电极电流(Ic)的急剧变化超越了玻尔兹曼极限;(b)输出特性曲线显示出负微分电阻

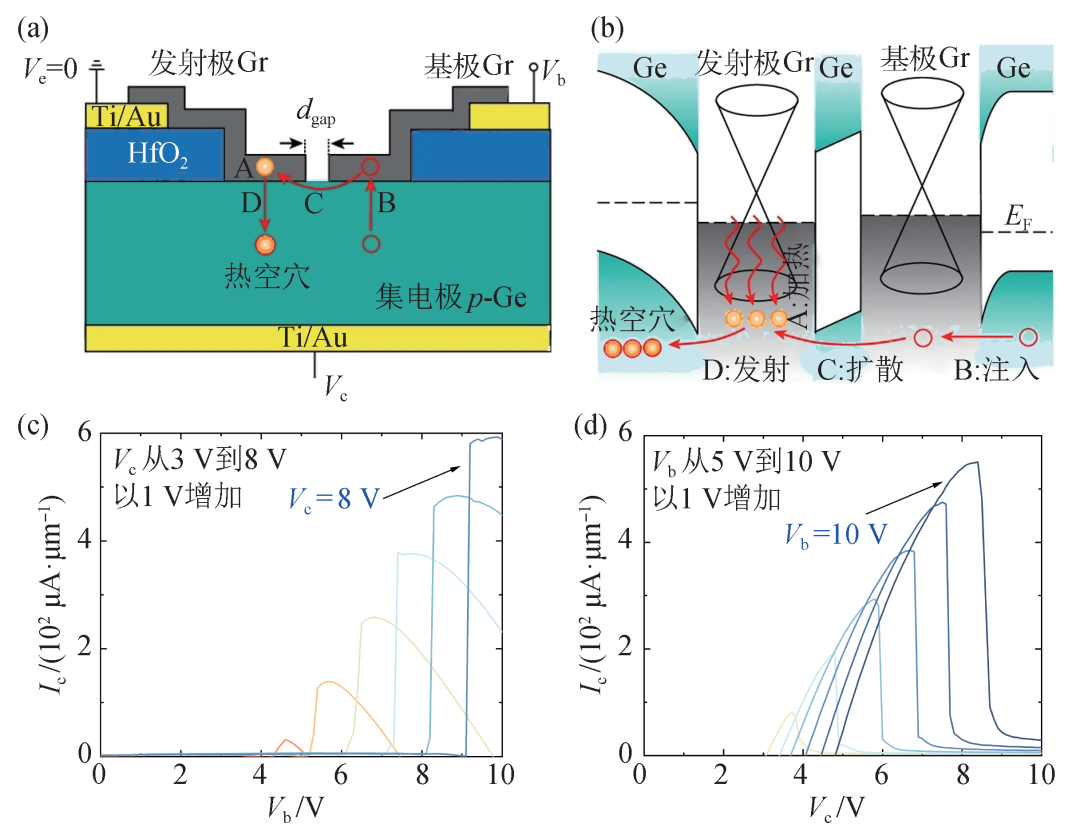

热发射极晶体管的优异性能得益于其独特的热载流子受激发射机制(SEHC)。该机制主要由四个过程构成(图3(a),(b)):载流子的加热、注入、扩散和发射。在载流子加热过程中,施加在基极Gr上的电压(Vb)和电场加速了发射极Gr中的空穴,使其转变为热空穴。然而这些热空穴的能量仍不足以克服发射极Gr与Ge之间的势垒;在载流子注入阶段,施加正向偏压后,空穴从锗衬底注入到基极的石墨烯中,形成高能空穴;随后,在载流子扩散过程中,注入的高能空穴通过扩散方式越过“基极Gr/Ge/发射极Gr”结构势垒;在载流子发射阶段,能量更高的空穴通过载流子—载流子散射(CCS)过程将其能量传递给发射极中的热空穴,使后者转变为受激发射的载流子,这些受激载流子又参与到CCS过程中,产生载流子倍增现象,最终引起了转移特性中的电流突变。这一机制也可以用来解释输出特性中的负微分电阻现象,即随着Vc的增加,发射极Gr中的热空穴被集电极收集,导致负Ic电流逐渐达到峰值;而当Vc进一步增加时,基极Gr/Ge结的偏置由正向变为反向,载流子注入过程停止,从而出现谷电流。

图3 热载流子受激发射机制 (a,b)热发射极晶体管示意图及其在Gr沟道附近的能带图;(c,d)碳纳米管制备的n型器件的转移特性曲线及输出特性曲线

基于热载流子的受激发射机制,研究人员也使用碳纳米管制备了n型器件,实现了超低亚阈值摆幅和负微分电阻,验证了该机制的普适性(图3(c),(d))。同时,利用器件的特性,还构建了具有陡峭电流变化和可编程能力的多值计算逻辑电路,展示了器件在多值逻辑计算领域的巨大应用潜力。热发射极晶体管开辟了晶体管研究的新领域,为热载流子晶体管家族增添了新成员,并有望推动未来低功耗、多功能集成电路中的应用发展。

-

芯片

+关注

关注

460文章

52616浏览量

442711 -

集成电路

+关注

关注

5430文章

12139浏览量

368970 -

半导体

+关注

关注

335文章

29024浏览量

240162 -

晶体管

+关注

关注

77文章

10029浏览量

142196

原文标题:低功耗热发射极晶体管

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

低功耗热发射极晶体管的工作原理与制备方法

低功耗热发射极晶体管的工作原理与制备方法

评论