来源:芯片封装综述

本期分享王翰华、崔忠杰两位标题为《先进封装驱动下的片上互连技术发展态势研究》文章摘选内容。

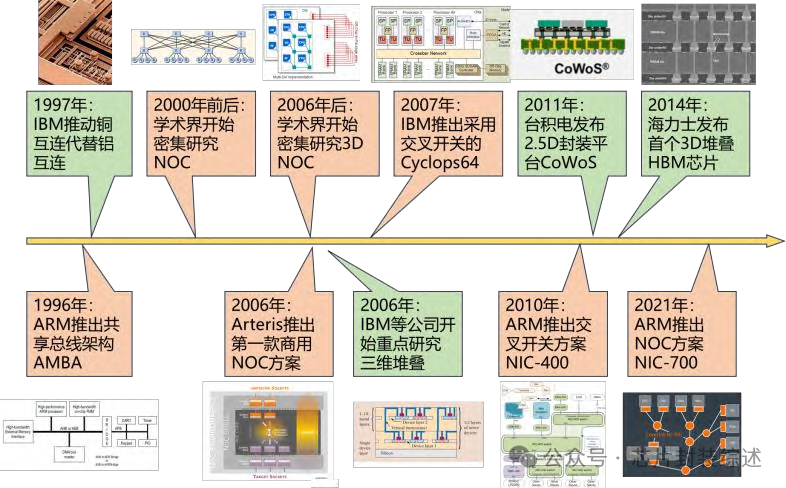

随着台积电在 2011年推出第一版 2.5D 封装平台 CoWoS、海力士在 2014 年与 AMD 联合发布了首个使用 3D 堆叠的高带宽存储(HBM)芯片,先进封装技术带来的片上互连拓扑结构的改变和带来的集成能力的提升,成为当前片上互连技术发展的主要驱动因素。

一、片上互连技术前期总体发展历程

早期芯片内部主要使用金属铝作为互连材料,随着集成电路特征尺寸的不断缩小,铝互连线的缺陷逐渐显现,1997年IBM公司开发出了铜互连技术,铜的电阻比铝低约40%,可靠性比铝高100倍,并成为集成电路片上互连的主要材料。自此之后,在先进封装技术得到大规模关注与应用之前,十数年时间内,互连架构创新成为片上互连领域的创新重点。下图为片上互连技术前期总体发展历程示意图。

二、前沿互连技术

基于金属线和电信号的有线互连长期以来都是芯片级通信的最主要手段。然而,随着品体管的缩小,布线层的面积减小,导致导线厚度和间距的减小,使得导线电阻和电容增大,带来更高的延迟和功耗。尽管目前金属有线互连仍是芯片内部核心间最常用的连接方式,但先进封装技术的规模化应用使得异构集成变得更为容易,随着多核系统未来的演进,光互连和无线片上网络有望成为新兴的技术趋势。

(1)光互连

与电信号相比,光通信具有高带宽、低延迟和低损耗等优势,已被广泛应用于数据中心的服务器间数据通信领域和电信网络的承载网络领域。

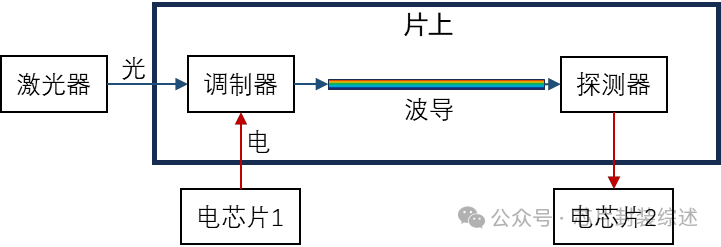

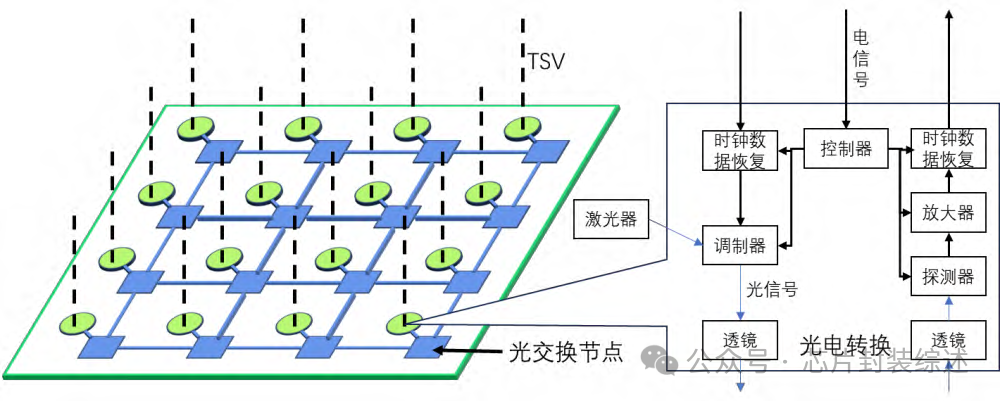

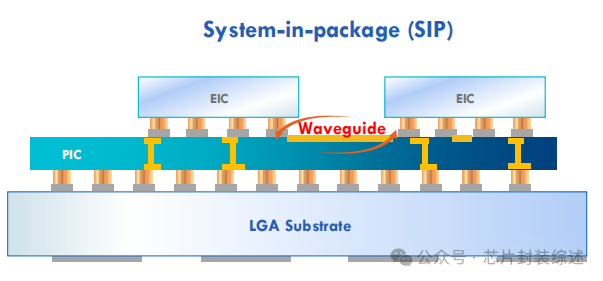

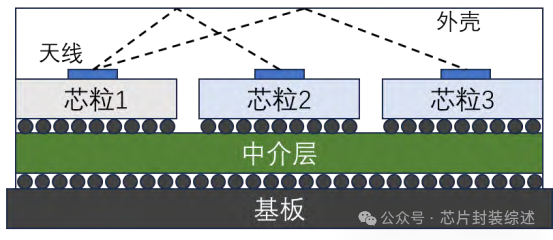

自21世纪初期起,学术界就开始探索光互连技术在芯片片上互连领域的应用,但工程化问题长期并未获得解决。直至基于硅基光子学的光芯片技术越加成熟,先进封装技术得以规模应用后,在光计算尚未成熟的情况下,先进封装技术带来的异质集成能力,使得光互连有望早于光计算实现应用,将基于电信号的计算芯粒和基于光信号的 ONOC芯片集成在同一个封装内部,如下图所示,彼此通过基于 TSV 的电信号连接,光电转换模块利用外接的激光器将电信号携带的数据调制到光信号之上,并进行调制后的光信号输入光网络之中,在接收信号时光电转换模块则将光网络传输来的光信号经探测器转换为电信号。经放大后发送回计算芯粒,这一方式能够有效在继承电计算生态的同时利用光互连带来的大带宽、低功耗特性。

ONOC 还需解决生态问题,加速技术方案成熟,支撑未来规模化应用。光子器件温度敏感,激光器组件易产热,需额外热管理设计。在光计算普及前,信号处理仍需要依赖电器件完成,ONOC 在信号传输前后需要经过电光转换和光电转换,而这些转换过程会引入额外的延迟和功耗,可能抵消部分ONOC的性能优势。尽管如此,随着技术的不断革新,ONOC正逐步展现出其作为未来高性能计算和通信芯片核心解决方案的巨大潜力。

(2)无线互连

无线通信技术通过射频信号进行数据传输,使用自由空间作为通信传输介质,与传统的有线互连相比,能够避免复杂的物理布线过程,在芯片内部,由于工艺的不断微缩,布线空间日益紧张,而无线通信技术在此背景下展现出了其独特的应用潜力。

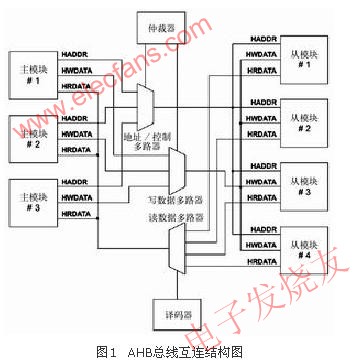

与有线通信主要支持一对一的单播互连方式不同,无线通信还可以实现一对多的多播通信,可以在一对多的数据通信场景中提高传播效率,减少由于阻塞造成的延迟。下图为片上无线互连示意图。

无线通信方式面临功耗高、噪声干扰频繁及设计复杂等挑战。芯片内部的无线通信可能受到电磁干扰的影响,尤其是在高密度集成的环境中,多个天线同时工作可能导致信号冲突和噪声问题,需要设计高效的抗干扰机制和多信道管理策略。

芯片上集成微型天线要求高精度制造工艺,天线性能(增益、方向性等)直接影响通信质量,其尺寸与布局需与芯片其他组件协调,从而增加了设计难度。在短距离通信中,无线通信的功耗也可能高于有线互连,需要进一步优化器件能耗。

预计在更远的未来,随着封装内芯粒规模的不断提升,有限的布线空间难以承载愈发复杂多样的互连需求,过于复杂的网络结构导致由于路由带来的延迟问题更加严重,权衡利弊下届时无线互连在稳定性和速率方面的劣势可能将不再重要,无线互连不占用布线空间的优势将得以凸显,或将能够被产业界接受,扮演有线互连的辅助角色。

-

芯片

+关注

关注

460文章

52616浏览量

442669 -

互连技术

+关注

关注

0文章

28浏览量

10538 -

先进封装

+关注

关注

2文章

479浏览量

663

原文标题:分享两种前沿片上互连技术

文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

详解Zynq的两种启动模式

SOPC设计中的两种片上总线分析

解决背板互连中信号完整性问题的两种方案

世界上只有这两种电子工程师,你怎么看?

UWB技术前沿

SPI接口的两种模式

WiMAX和LTE两种宽带无线接入技术

基于AMBA片上总线的片上系统

两种远程调试嵌入式系统的介绍

分享两种前沿片上互连技术

分享两种前沿片上互连技术

评论