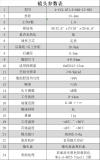

一、红外热成像技术原理简介

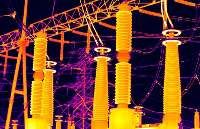

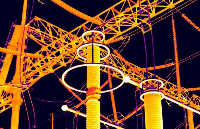

红外热成像系统是将物体的红外辐射聚焦到非制冷红外焦平面探测器(简称红外探测器)上,红外探测器将强弱不等的红外辐射信号转换成相应的电能信号,然后经过信号放大、过滤和视频信号处理,形成可观察的视频图像。

不同物体甚至同一物体不同部位辐射能力和它们对红外线的反射强弱不同,利用物体与背景环境的辐射差异,以及物体本身各部分辐射的差异,热成像能够呈现物体各部分的辐射不同,从而能显示出物体的特征。它不是人眼所见的可见光图像,而是目标物体表面温度分布图像,或者说,红外热成像是把人眼不能直接看到目标物体表面温度分布,转变成了可以看到的热成像图像。

红外热成像系统成像时,目标物体的某个单位面积与图像的某一像素相对应,像素的色彩值就是热像仪输出的视频信号电压。

成像分辨率是衡量红外热成像系统红外探测器优劣的一个重要参数,它表示了红外焦平面探测器上有多少个单位探测单元,现阶段常用像素规格为: 160×120,320×240, 384×288

二、红外热成像特性分析

自然界中,任何温度高于绝对零度的物体都会发出红外辐射,物体表面温度决定了辐射能量大小,辐射能量与红外热成像系统成像色彩值关系紧密。

在红外热成像图像里,系统将探测到的红外辐射强度信息转化为电压信号,不同的电压呈现为相应的色彩值显示成图像,色彩值是被用来直观呈现不同温度区域。

在高湿度环境中,空气中的水汽会吸收和散射部分红外辐射,导致红外热成像设备接收到的来自目标物体的红外辐射强度减弱,那么对应物体显示的色彩值可能就比实际温度对应的色彩值要低。不同材质的物体表面发射率不同,发射率越高的物体,在相同温度下发出的红外辐射越强。黑色粗糙表面的物体发射率较高,白色光滑表面的物体发射率相对较低。同一物体,表面状态发生变化时,发射率也会改变,进而影响温度和色彩的关系。同一物体,辐射角度发生变化时,发射率也会改变,进而也会影响温度和色彩的关系。

三、防溺水系统中的应用场景

防溺水系统有三种应用场景,识别判断三种场景下的人员安全。三种不同的场景采用不同的防溺水系统。

1、禁止游泳的水域

这个场景下的水域情况复杂危险,现场无管理人员,为保护人民群众的生命安全,禁止人员下水游泳。在这个场景下的防溺水系统采用可见光摄像机+红外热成像摄像机组成,设置区域周界划定,系统一旦发现人员进入报警区域,就能现场提醒及远程平台报警。这类防溺水系统不是用于识别判断人员正常游泳还是游泳中出现了溺水的情况,只是识别判断有没有人进入到危险区域。这种场景下的水域夜晚没有照明,采用红外热成像摄像机可以实现24小时的监控,但由于热成像的像素较低,黑夜仅仅通过热成像识别,会把一些动物误识别成人体,产生误报。

这类带有红外热成像的防溺水系统的主要厂家有海康威视、浙江大华等,系统较成熟,应用于禁止游泳的自然水域。

2、允许游泳的自然水域

这个场景下的水域一般为海滨浴场或是水质环境优良的江河湖泊,具有各种满足游泳的安全设施,现场一般有管理人员。在这个场景下的防溺水系统需要识别每个游泳人员的状态,是处于正常游泳的状态还是危险的状态。这就需要实时地连续地获取每个游泳人员的状态。

这种场景下的防溺水系统可以采用智能穿戴式或是AI视觉类的防溺水系统。

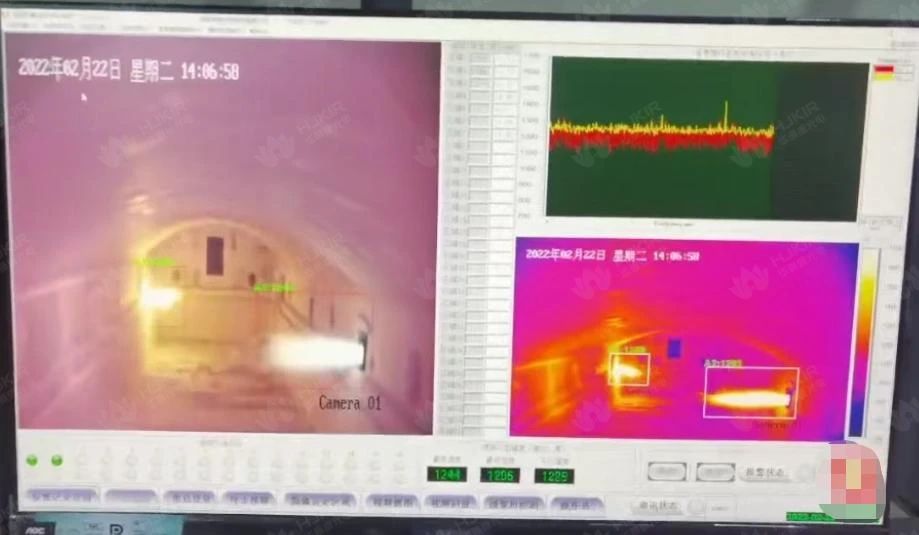

3、专业的室内外游泳池、游泳场馆

这个场景是指室内外人工建造的游泳池,这类游泳池具有建筑标准,水质透明度高,灯光光照有国家标准,能清晰得看到游泳池中各个位置的游泳人员。在这个场景下的防溺水系统需要识别每个游泳人员的状态,是处于正常游泳的状态还是危险的状态。这就需要实时地连续地获取每个游泳人员的状态。

在这种专业室内外游泳池场景的防溺水系统可以采用智能穿戴式或是AI视觉类的防溺水系统。在这种游泳池的场景下,首推AI视觉防溺水系统,该类系统不需要游泳人员穿戴设备。

四、红外热成像技术在防溺水应用场景中的有效性分析

基于红外热成像系统特性,从应用场景特性、判别逻辑、图像内容分析、设备性能影响多个方面有效性分析。

(1)不同防溺水场景下的识别内容及判别逻辑不同

禁止游泳的水域只是判断人员是否进入报警区域。在这个场景中,红外热成像是适合的技术。图像内容分析是基于禁止/非禁止区域识别,划分禁止/非禁止周界区域,对进入禁止区域的人员实时进行预警处置,核心为识别人员所处在的位置信息是否位于禁止区域。当目标进入到危险区域(水域)时,系统发出报警,而无需识别判断人员的游泳行为、游泳姿态。这种场景下的水域夜晚没有照明,采用红外热成像摄像机可以实现24小时的监控,非常适用于禁止游泳的池、塘、河、湖、江、库堤、岸、水边区域的大范围防溺水监测应用。但由于热成像的像素较低,黑夜仅仅通过热成像识别,会把一些动物误识别成人体,产生误报。

在可以游泳的水域(自然水域、专业室内外游泳池)是要识别判断人员在游泳的过程中是否安全。在这个场景下的防溺水系统需要识别每个游泳人员的状态,是处于正常游泳的状态还是危险的状态。游泳人员是否危险状态的核心逻辑判断如下:连续识别判断游泳人体是否处于水中,有没有正常的游泳动作,有没有位移量。游泳场景下的防溺水系统需要实时地连续地获取每个游泳人员的状态进行判断。当人体在水中时,水对人体热量阻档,红外热成像无法获得人体图像,系统就无法识别到游泳人员在水中的状态,无法知道是正常游泳还是存在危险情况。如果人体进入水中失去热成像图像就进行报警的话,那这个报警系统就乱套了,误报会多到根本无法正常使用,失去系统的价值。应用于游泳的防溺水系统,就是要判断人在水中的状态,要对游泳人员连续跟踪识别判断游泳状态,这是针对游泳场景的防溺水系统的核心。这点恰恰是红外热成像无法做到的,在应用于游泳场景的防溺水系统中,热成像技术没有使用意义,连辅助的作用也没有,因为人体进入水中就没有热成像图像的人体目标了,而这正是游泳场景中的防溺水系统需要获得的关键信息。

在应用于游泳场景的防溺水系统中,蓝豚安全科技的蓝豚智能防溺水系统,能实时连续跟踪每个游泳人员,跟踪识别每个游泳人员的行为动作、姿态、行为轨迹是否有疑似溺水的状态,实时判断每个游泳人员是否存在危险,不丢目标,报警准确率高,应用多个场馆,客户反馈真实有效不作假。

(2)?温差识别失效?

如果将热成当人体躯干或局部浸水时,体表温度迅速与水温趋同,导致热成像技术难以捕捉有效信号。实验数据显示,此时红外成像的温差对比度会下降至原始值的33%。尤其在游泳场景中,若溺水者仅头部浮出水面,其体表温度与水面温差进一步缩小,可能直接导致系统漏检,从而丢失目标。此特性说明热成像不适用于游泳场景的防溺水技术。

(3)?空间分辨率不足?

现有热像仪普遍采用320×240像素的低分辨率传感器。在50米标准泳池中,单个像素对应的实际面积达16.3cm?,整个人体就是几个像素点,无法精准识别溺水者身体部位、面部朝向、肢体动作等关键特征。例如,头部口鼻持续浸没在水里的溺水状态可能被误判为正常在水面上。此特性说明热成像不适用于游泳场景的防溺水技术。

(4)?环境干扰严重?

泳池环境的高湿度(常>85%)对8-14μm波段红外线吸收率达62%,造成热成像信号衰减。测试表明,此类环境下人体识别准确率会下降71%。此外,水面波动、强光反射或漂浮杂物(如泳圈、衣物)也会干扰热成像算法的判断,导致误报率上升。此特性说明热成像不适用于游泳场景的防溺水技术。

综上所述,防溺水系统一种是应用于禁止游泳的水域,一种是应用于游泳场景(允许游泳的自然水域、室内外游泳池、游泳馆)。

红外热成像的防溺水系统应用在禁止游泳的水域中,与可见光摄像视频监控系统结合,可形成全天侯禁止游泳的室外水域防溺水预警防护体系,在禁止游泳的池、塘、河、湖、水库的水域边界的安全管理中发积极作用。

经过专家技术验证及实地勘察案例,红外热成像技术不能应用于游泳场景的防溺水系统,其特性决定了无法有效识别水中的人体,无法连续跟踪识别判断水中人体的游泳状态,红外热成像技术在游泳场景中无法起到辅助的作用。

-

传感器

+关注

关注

2567文章

53145浏览量

768920 -

探测器

+关注

关注

15文章

2711浏览量

74491 -

人工智能

+关注

关注

1809文章

49151浏览量

250635 -

红外热成像技术

+关注

关注

1文章

37浏览量

5294

发布评论请先 登录

红外热成像技术在防溺水系统中的应用场景

红外热成像技术在防溺水系统中的应用场景

评论