一、技术极限倒逼:香农定理下的带宽革命

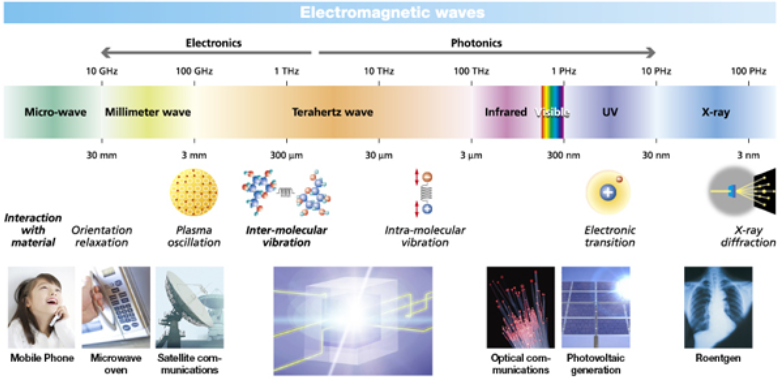

根据香农定理,信道容量与带宽和信噪比直接相关。5G的毫米波频段(如28 GHz)仅能提供约1 GHz的带宽,而太赫兹频段(如1000 GHz附近)的潜在带宽可达毫米波的数十倍,且其信噪比更高,理论传输速率可突破1 Tbps,远超5G的极限。

尽管现有技术(如1024QAM调制、MU-MIMO多天线)已逼近物理极限,但单纯依靠编码优化或硬件堆砌无法实现数量级的跃升。唯有向更高频段拓展带宽,才能满足6G“万物智联”的愿景,例如全息通信、元宇宙交互等场景对超高速率的需求。

二、太赫兹的独特优势:不止于“快”1. 融合光与电的特性

太赫兹波处于电子学与光子学的过渡区,兼具微波的穿透性和光通信的方向性。其波束窄、抗干扰能力强,可提升传输安全性,尤其适合高密度城市环境下的精准覆盖。

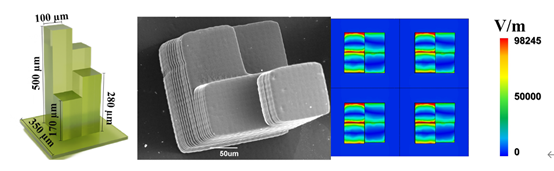

2.设备小型化与卫星通信潜力

太赫兹波长极短(0.03-3 mm),天线尺寸可大幅缩小,支持终端设备的高集成化。同时,其在真空中的传播损耗极低,卫星通信速率可比现有技术快数百倍。2020年中国发射的全球首颗6G试验卫星,已验证太赫兹在空天通信中的可行性。

3. 频谱资源的“蓝海” 相较于拥挤的Sub-6 GHz频段,太赫兹频段尚未被大规模开发,资源丰富且干扰少,为未来技术迭代预留了空间。

三、争议与挑战:高频段的“双刃剑”效应

尽管优势显著,太赫兹的短板同样明显,尤其是在高频段的应用中,其健康风险和技术瓶颈成为焦点:

1. 健康风险:高频辐射的潜在威胁

- 热效应与皮肤损伤:太赫兹波被人体皮肤表层吸收后可能引发局部温度升高。高功率或长时间暴露可能导致皮肤灼伤、红肿甚至永久性损伤。 - 眼部与神经系统影响:晶状体对太赫兹辐射敏感,长期暴露可能诱发白内障或视网膜病变;部分研究指出,高频辐射可能干扰神经元活动,导致头痛、失眠等症状。

- 生殖与遗传风险:动物实验表明,高频辐射可能损伤生殖细胞DNA,影响生育能力或增加基因突变风险,但目前人类研究证据有限。

2. 技术瓶颈与场景限制

- 传播损耗高:大气中的氧气和水分子会强烈吸收太赫兹波,导致远距离传输困难。

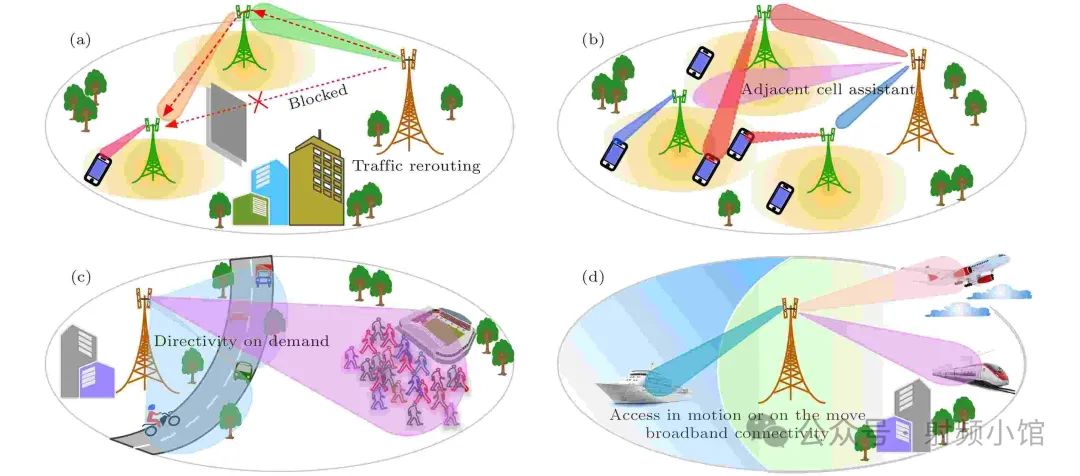

- 硬件技术瓶颈:高效率发射器、高灵敏度探测器等核心器件仍待突破,且成本高昂。 因此,6G的频谱规划采取了“多频段协同”策略:

- 低频段(<1 GHz):保障广覆盖与物联网连接; ?? ?

- 中频段(1-24 GHz):平衡容量与覆盖;

- 毫米波与太赫兹:聚焦热点区域的高容量需求,如体育场馆、工业互联等。

四、伦理与安全:技术跃进中的未解之题

高频段太赫兹的应用需直面伦理与安全争议:

1. 辐射安全标准缺失:目前国际对太赫兹的辐射限值尚无统一标准,不同频段和功率密度的安全阈值亟待明确。

2. 长期健康影响未知:尽管太赫兹属非电离辐射,但长期低剂量暴露的生物效应(如细胞膜通透性改变、免疫抑制)仍需更多研究验证。

3. 公众认知与接受度:高频段技术的推广需解决公众对辐射危害的担忧,透明化研究与风险沟通至关重要。

五、未来图景:从“通信管道”到“智能生命体”

6G的野心不仅是速度,更是智能化与融合化:

- 边缘云与AI调度:通过边缘计算降低时延,结合AI动态分配太赫兹资源,实现网络自优化。

-通信感知一体化:太赫兹的高精度特性可同时支持数据传输与环境感知,为自动驾驶、数字孪生提供底层支撑。

六、技术突破与安全性的博弈

太赫兹频段的选择,既是技术突破的必然,也是健康与伦理的妥协。正如5G毫米波的“前车之鉴”,6G需在理想与现实中找到平衡:

室内与短距场景或成太赫兹的主战场,而广域覆盖仍需依赖多频段“缝合”。高频段的应用需同步推进安全研究,制定严格标准,并探索防护技术(如定向波束控制、穿戴式屏蔽材料)。这场博弈的背后,是通信行业对未来的终极想象——一个感知、思考、进化的智能世界,但每一步跃进都需以人类健康为底线。

声明: 欢迎转发本号原创内容,转载和摘编需经本号授权并标注原作者和信息来源为射频小馆。 本公众号目前所载内容为本公众号原创、网络转载、其他公众号转载、累积文章等,相关内容仅供参考及学习交流使用。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请跟我们联系。我们致力于保护作者知识产权或作品版权,本公众号所载内容的知识产权或作品版权归原作者所有。

-

通信

+关注

关注

18文章

6211浏览量

137998 -

太赫兹

+关注

关注

11文章

350浏览量

30042 -

6G

+关注

关注

7文章

485浏览量

42999

发布评论请先 登录

280 Gbps!6G网速新纪录:50GB文件下载只要1.4秒

从 4G 到 6G:高频板材料与工艺的革新之路

罗德与施瓦茨和高通合作加速下一代无线通信发展

Samtec应用科普 | 漫谈6G通信的未来

5G与6G:探索下一代通信技术的差异与前景

6G,为什么会选择THZ频段?

新知|为什么6G选择太赫兹频段?揭秘下一代通信的“超级缝合怪”战略

新知|为什么6G选择太赫兹频段?揭秘下一代通信的“超级缝合怪”战略

评论