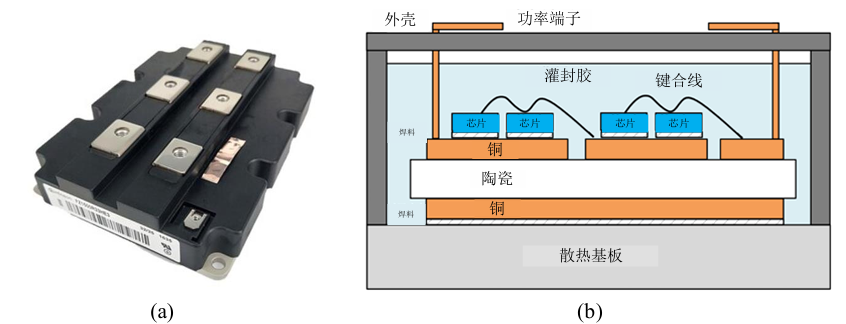

引言:随着电子技术的飞速发展,功率器件对散热性能和可靠性的要求不断提高。陶瓷基板作为功率器件散热封装中的关键材料,以其优异的电绝缘性、高热导率和机械强度,成为承载大功率电子元件的重要选择。如图所示为焊接式IGBT功率模块的横截面示意图,主要包含IGBT芯片、 芯片焊接层、功率引出脚、陶瓷基板(DBC)、散热铜基板、键合线、灌封材料、 塑料外壳等。由于陶瓷材料本身的高导热率,目前氧化铝和氮化铝常用作焊接式IGBT功率模块中的DBC覆铜基板材料。DBC中的陶瓷基板与表层铜在氧气作用下,通过铜-氧共晶的紧密结合,实现了裸芯片表面封装及高功率器件模块封装。

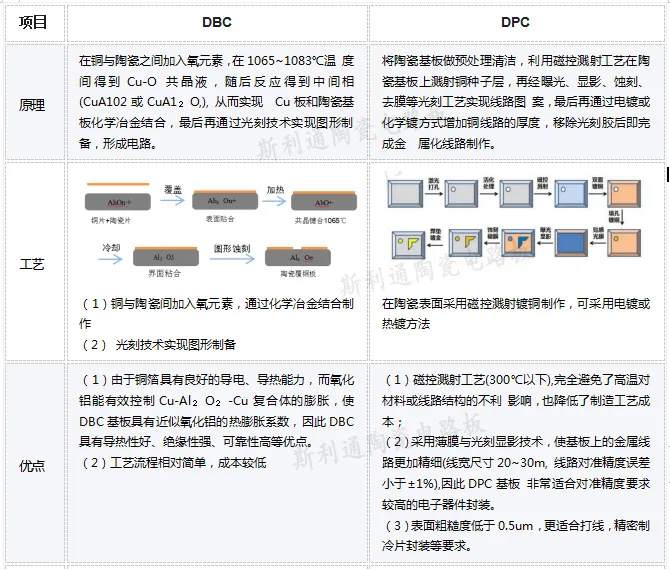

众多陶瓷基板技术中,直接覆铜基板(Direct Bonded Copper,DBC)因其高效的散热性能和机械稳定性,广泛应用于功率半导体模块、电动汽车控制器和可再生能源变换器等领域。

01

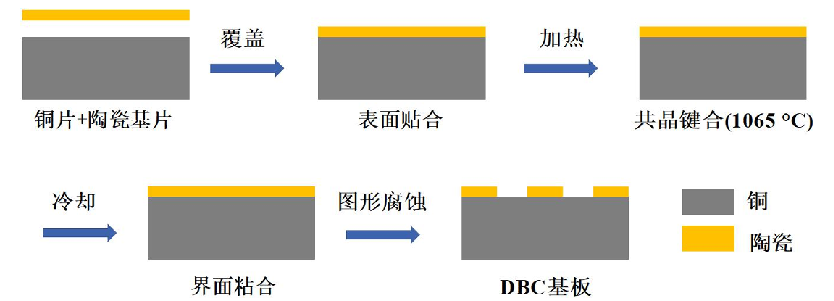

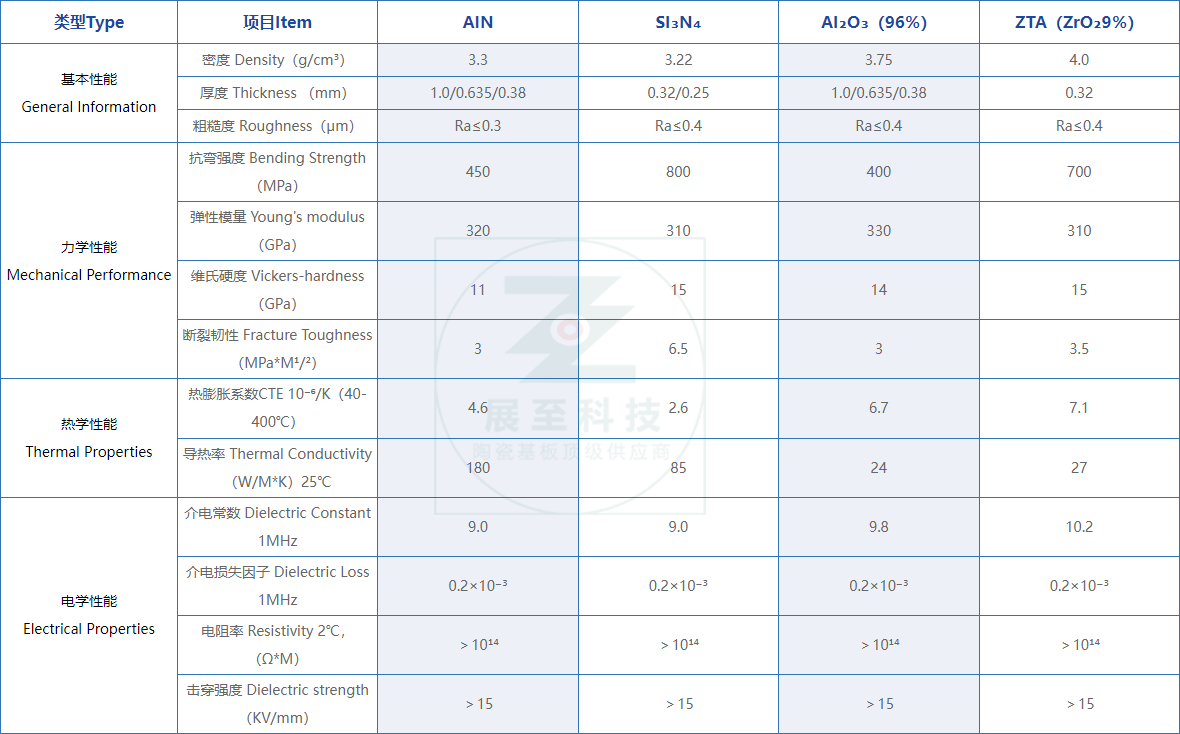

关于“DBC”工艺:DBC(Direct Bonded Copper,直接覆铜)技术由J.F. Burgess和Y.S. Sun于1970年代首次推出。在1980年代中期,美国通用电气(GE)的DBC研究团队使该技术实用。DBC陶瓷基板是在1000 ℃以上的高温条件下,在含氧的氮气环境中加热处理,使得铜箔与陶瓷基板通过共晶键合方式形成紧密结合,其工艺流程如下图所示(陶瓷基片和铜箔的清洗烘干→铜箔预处理→铜箔与陶瓷基片的高温共晶键合→冷热阶梯循环冷却→质检→按要求刻蚀图形→化学镀镍(或镀金)→质检→激光划片、切割→成品质检→真空或充氮气包装→入成品库)。这种技术具有较高的键合强度,以及出色的导热性和热稳定性。目前常用的陶瓷基板材料包括氧化铝(Al?O?)、氮化铝(AlN)和氧化锆增韧氧化铝(ZTA)。

该技术的核心结合方式就在上部分提到的共晶键合,在高温中使铜箔中的氧与陶瓷基板表面发生化学反应,形成一层Cu-O-Al或Cu-O-N化合物,实现铜与陶瓷的牢固连接。得益于铜箔与陶瓷间共晶键合强度较高,DBC基板的铜厚一般可以做到100~600μm,同时陶瓷和铜具有良好的导热性。DBC基板的性能不仅取决于铜层与陶瓷基板的结合质量,还受陶瓷基板材料的特性影响。常见的陶瓷基板材料包括氧化铝(Al?O?)和氮化铝(AlN),它们在热导率、热膨胀系数、化学活性等方面存在显著差异,这直接影响铜与陶瓷之间的连接机理及界面性能表现。

02

关于结合机理

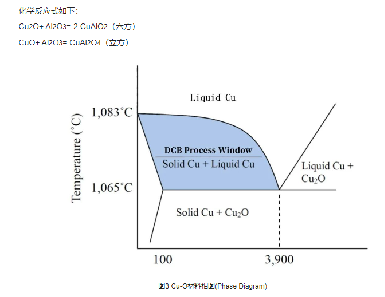

氧化铝(Al?O?)与铜的结合:主要通过化学反应生成CuAlO?或CuAl?O?等化合物来增强结合力,根据如下相图所示温度区间在1065-1083℃。通过在高温下形成的结合层,确保铜和氧化铝之间的热传导和机械结合性。

Cu2O+Al?O?=2CuAlO?

CuO+Al?O?=CuAl?O?

氮化铝(AlN)与铜的结合:由于 AlN 陶瓷对铜的浸润性能差,所以在敷接前必须对其表面氧化处理,通常是将 AlN 陶瓷在空气中加热氧化,在其表面生成一层致密的氧化铝,再通过该氧化铝层实现铜与 AlN 陶瓷基板的结合,Al?O?膜厚度决定了敷接质量。在氮化铝和铜的界面处主要形成的是形成Cu-N化合物(如Cu?N)和少量CuAlO?(来自AlN中表面氧化层的参与)。由于氮化铝基板表面氮元素的活性,化学反应更容易进行,界面结合更强。

氧化铝因其化学稳定性较强,主要通过铜氧化后形成Cu?O和Al?O?界面键合,其工艺成熟且成本较低,适合对热导率要求较低但成本敏感的应用场景。相比之下,氮化铝具有更高的热导率,但其化学活性较高,铜与氮化铝的界面连接涉及复杂的化学反应过程,能够提供更优异的热性能和机械性能,适合高性能功率器件的需求。

03

关于结合强度的影响因素

DBC工艺中影响铜与陶瓷结合强度的因素较多,关键控制点主要为以下三点:

A:氧含量

氧的引入是影响结合强度的一个重要因素,由于氧含量很难精确控制,一般有两种方式:(1)将铜箔在空气中氧化,在铜表面生成一定厚度的CuO层;(2)在弱氧环境下,在铜表面氧化生成一定厚度的Cu2O;两种方法效果相同,但从经济角度考虑,第1种方式成本更低。

B:温度

铜在加热的过程中下表面会形成一层很薄的Cu2O。由相图中可知,当加热温度达到1065℃~1083℃,则会形成Cu-O的共晶液体,共晶液体中的氧化亚铜(Cu2O)与氧化铝( Al?O?)具有良好的亲合性,能降低界面能,使铜(Cu)与氧化铝Al?O?被共晶液体润湿,同时会在界面处发生化学反应,铜原子会扩散渗透到Al?O?陶瓷中,进而形成Cu-O-Al键结,从而形成牢固的化学键及形成化合物CuAlO2。在理论上只要温度介于1065°C~1083°℃之间即可实现敷接,但在实际敷接过程中必须要生成一定量的共晶液,若共晶液相对较少则难于实现敷接或结合强度较低。

C:保温时间

保温时间长短可对Cu/Al?O?结合强度有明显影响。DBC基板保温时较短时界面层生成较少,导致接合强度较低。随着保温时间的增加,Cu/Al?O?间的界面逐渐变厚,结合强度也会随之提高;然而,保温时间过长则会导致界面反应层过厚,界面会形成许多缺陷导致结合强度的下降。

IGBT全称为绝缘栅双极型晶体管,传统的单面冷却功率模块一直是汽车应用中最常见的封装结构之一。传统的IGBT功率模块主要由IGBT芯片,氧化铝覆铜陶瓷基板,封装互连材料,键合线,电连接端子等组成。

图1 传统单面冷却IGBT封装结构

▌行业痛点–散热问题

随着功率电子器件正向高密度化,大功率,小型化发展,大规模运用电子器件给我们的生活带来便利的同时,越来越高功率使得电子器件的散热问题愈发严重。因此散热是一项非常关键的技术,散热性能的好坏直接影响着产品的性能和寿命。

1)在器件封装中,由于封装材料不同,其封装材料的热膨胀系数的差异,导致器件出现不同程度的形变和热应力积累,最终导致如焊线脱离、焊料分层、塑封体开裂分层等失效问题;温度的升高也会降低器件的性能,带来电流的载荷能力和栅压影响等问题。传统单面散热的功率芯片损耗产生的热量通过绝缘基板、底板单方向传导至散热器。这种方式虽然能够解决一定的散热需求,但并不能解决一些大热量的散热需求。采用单面散热方案,传热通道有限,热阻较大,造成芯片与散热面的温差大,在长期使用过程中,芯片容易因温度过高而烧毁。

2)在传统的功率模块封装中,功率半导体器件的顶部仅用于电气连接,而底部通常连接到DBC(直接键合铜)衬底,用于电气连接和传热。由于易于使用和生产成本低,引线键合一直是功率模块封装中使用的互连方法。然而,这种非对称封装结构存在寄生电参数大、热应力作用下模具弯曲等一系列缺陷。虽然引线键合在技术上有一些改进,包括使用Cu或Al带状线键合取代Al,但由于连接点处的热应力较高,连接强度相对较低,引线键合仍然是电源模块可靠性中最薄弱的环节。引键合方法也是寄生损耗的主要来源。更重要的是,线键的存在阻止了功率半导体器件顶部散热的可能性。

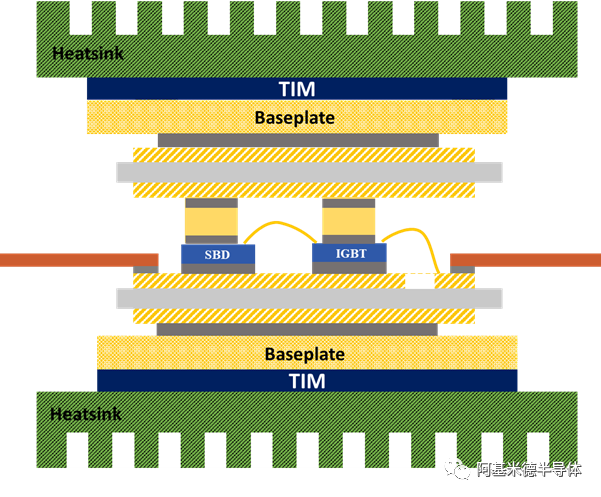

▌双面散热–优势&发展

以摆脱作为互连方法的线键合,引入替代互连技术,功率半导体器件通过焊料或烧结直接连接到铜导体上,以便热量可以通过功率半导体器件的两侧消散和传递。由于消除了线键,功率半导体器件顶部的附加路径使两条平行冷却路径成为可能,从而形成双面冷却功率模块,近几年对功率模块双面冷却的研究也越来越多。和单面结构散热结构相比,双面冷却结构在功率芯片的两侧均焊接有绝缘导热基板,功率端子全部与绝缘导热基板相连,绝缘导热基板的外侧安装有散热器。这种设计可以提供更好的传热,并大大降低有效温度。理论上,双面冷却可使装置与冷却剂之间的Rth降低50%。

与单面冷却电源模块相比,双面冷却功率模块的优势包括:

1)改进的热性能将减少功率模块内的温度波动和热应力。2)消除线键也消除了传统电源模块封装中的主要故障模式之一,因此,双面冷却模块的功率循环能力和可靠性已被证明比单面冷却模块提高了一个数级,从而延长了使用寿命。

3)提高了电源模块的电气性能。双面冷却封装需要平面电源封装,从而使电流环路面积最小化。这减少了电寄生电感,优化了更大的键合面积而导致的电阻降低,由于其较低的寄生电感和较高的封装密度,无线键合配置是碳化硅器件的关键。

图2 双面散热IGBT封装结构

DOH:Direct on Heatsink,热沉。

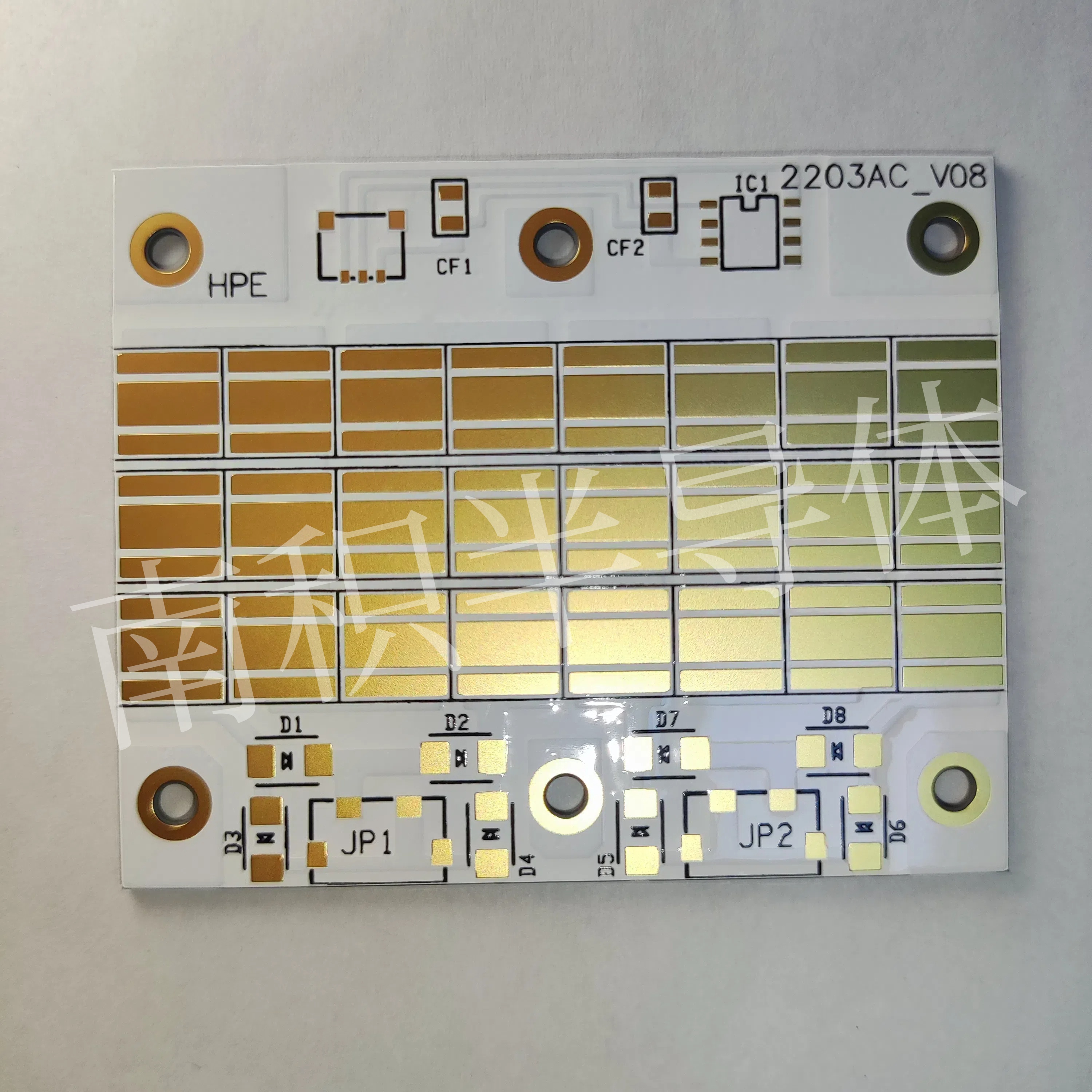

助力提升TEC、MOSFET、IPM、IGBT等功率器件性能提升,解决孔洞和裂纹问题提升产品良率及使用寿命。

为综合评估SiC功率模块的液冷冷板散热效果,设计了串联、并联与串并联三种冷板流道结构, 从器件温升、系统能效、散热性能三个方面共计10项指标评估了冷板性能,基于ICEPAK仿真分析了液冷 系统流场与温度场的稳态分布特征,从节能角度给出了液冷散热方案的工程应用选择与优化建议。研究结果表明,冷板内部串联流道设计的温升与散热性能指标更优,但其能效表现系数仅为并联设计的 1/5,散 热表现的提升以增加冷板内部压力损失为代价,降低了其能效表现;冷却液流量提高3倍而冷板的能效表现系数下降约24倍,提高冷却液流量并非改善散热的首选。实际工程应用中,在器件的温升允许范围内, 应优先选择冷板内部的并联流道设计与多冷板间并联的散热方案,以提高散热系统的节能性。

0 引言

SiC MOSFET与传统的硅基相比具有更高的电子迁移率、更高的开关速度以及更宽的带隙, 使其在高温、高频及高功率方面具备更好的应用前景。然而,随着其芯片尺寸的小型化以及更 高电压和电流带来的功率密度的提升,产生了更 高的热通量,因而带来了对低成本、轻量化以及 更高效的散热解决方案的需求。

功率模块的热性能表现直接关系到其工作的可 靠性和使用寿命,功率器件的散热方式主要包括空 冷、液冷、相变冷却等,其中液冷散热是应用最广泛、技术最成熟的一种方式。目前,对于液冷冷 板的研究主要集中在流道设计与优化方面。张嘉伟、 宋全刚等分别使用了内部为柱状翅片结构的流道设计和并联的多管流道设计,以热阻和冷板压力损 失为设计目标,基于响应面方法的优化设计来寻找 最优的结构参数。傅航杰等在传统蛇形槽道流道 基础上,采用水滴扰流翅柱流道方案进行散热强化, 并对比分析了两种流道结构下的器件温升与冷板压 力损失。何海斌等使用矩形翅片的U型水道结构, 基于回归分析法,同样以温升与冷板压降为设计目 标,给出了翅片的结构优化设计。杨刚等设计了 一种串并联流道冷板,以冷板压力损失、器件温升、 温度分布标准差、换热系数为评价指标,从冷板的 流动与换热特性两个方面评价了冷板的散热表现。段会强等设计了一款热管嵌入式水冷散热器,同时分析了圆柱翅片与矩形翅片结构的散热作用。

综上所述,目前对于冷板性能的评价指标多 集中于热阻、压力损失以及器件的温升或温度分 布方面,而关于冷板的节能效果评价则较少。本 文在传统电子器件散热评价指标的基础上,通过 计算泵功率重点探讨了不同冷板设计下的能效表 现系数,以节能性为评价核心,从节能角度给出 了冷板流道的优化建议,并结合工程实际应用给 出了多冷板散热系统的选择方案。

1 液冷散热系统设计

以某电机控制器的半桥SiC MOSFET功率模 块为研究对象,其结构示意图与实物图如图 1 所 示。功率模块由多层结构构成,芯片部分为 MOSFET 或肖特基二极管(SBD),此处因功率 损耗而产生的热量由芯片焊层、绝缘基板、基板 焊层、底板、粘接层、水冷板依次传递至冷却液,利用冷却液的流动将热量带走,从而实现散 热。其中,芯片为碳化硅;绝缘基板的上下层为铜,中间层为氮化铝;底板为铜;粘接层为导热 硅脂;水冷板为铝合金;冷板内部的冷却液为体 积分数25%的乙二醇水溶液。

利用器件厂商提供的ROHM Solution Simula‐ tor 计算出额定工况下(电压 800 V,输出电流 100 A,开关频率 60 kHz)的单个 MOSFET 的损 耗为 51. 5 W,单个 SBD 的损耗为 3. 9 W,功率 模块中共计16个MOSFET与16个SBD,因此总 损耗为 886. 4 W。实际应用中将 6 个功率模块并 联构成电机控制器的一相,因此单个冷板所承载 的功耗为 5 318. 4 W。设散热系统的工作环境温 度为 35 ℃,冷却液在冷板出入口的温差控制在 10 ℃以内,由式(1)可计算出此温差条件下所需 的冷却液流量为8. 2 L/min。

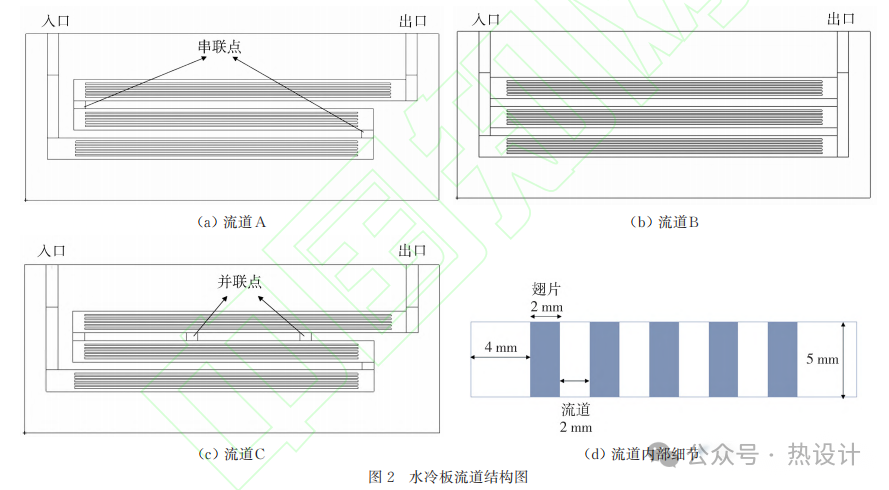

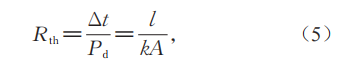

式中:Vf为体积流量,m3 /s;Pd为总功耗,W;ρ 为冷却液密度,kg/m3 ;cp 为冷却液比热容,J/(kg·K);tfout为冷却液的出口温度,℃;tfin为冷 却液的入口温度,℃。基于功率模块中的芯片分布情况,设计了 3 种水冷板流道结构,如图 2 所示。冷板尺寸为 498 mm×150 mm×20 mm,考虑到功率模块在 冷板上的固定,将冷板的入口与出口流道放置于 冷板的两侧位置以避开功率模块的固定螺孔,图 中左侧为入口,右侧为出口,出入口的尺寸为 14 mm×14 mm。流道的主体由3段平行的流道组 成,流道宽度为26 mm,高度为5 mm,为了增加 冷却液的对流换热面积,3 段主体流道内增加了 5 行翅片,翅片厚度与翅片间距均为 2 mm。3 段 流道经串联(见图2(a))、并联(见图2(b))和串并 联(见图 2(c))后,构成了 3种流道结构,图 2(d) 为内部细节示意图。

2 散热表现评价

为评估上述 3 种冷板结构的散热效果,从器 件温升、系统能效、散热性能三方面共计10项指 标来完成统计分析。

2.1 器件温升指标分析

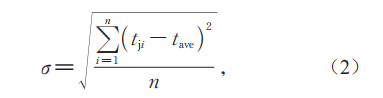

分别统计 6 个功率模块中 MOSFET 与 SBD 的最高结温(tjmax,℃)与最低结温(tjmin,℃),以评 估器件的温升上限;进一步分析功率模块中的温 差(tjmax-tjmin,℃),用以评估功率模块中的温度分 布 特 性 , 同 时 计 算 功 率 模 块 中 的 器 件 均 温 (tave,℃),由公式(2)给出温度的标准差,用于评 估温度分布的均匀性。

式中:σ为温度标准差,℃;n为数量;下标j表示结。

2.2 系统能效指标分析

基于流场计算结果可以给出冷板流道出入口 之间的压力损失为 Δptotal,进而可由式(3)计算出维持冷板入口流量所需的泵功率 Ppump,该功率仅 为冷板入口的泵功率,并非实际使用的水泵功 率。由于热设计过程中,对于节能的考虑同样十 分重要,因此,将上述泵功率代入式(4)可计算 出散热系统的能效表现系数(CP),该值越大表明 散热系统在满足散热需求的同时只需更低的水泵 功率,其节能效果越好。

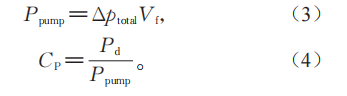

2.3 散热性能指标分析

热阻是用于评价散热性能的一项重要参数, 式(5)为假设一维、稳态传热条件下的热阻计算方法

式中:Rth为热阻,℃/W;Δt 为基于参考温度的 温升,℃;l 为沿传热方向的材料厚度,m;k 为 导热系数,W/(m·℃);A 为导热面积,m2。因 此,采用基于温升的计算方法,从冷板表面至冷 却液间的热阻为

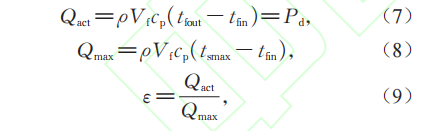

式中:Rsf为冷板热阻,℃/W;tsmax为冷板表面温 度峰值,℃。将整块冷板等效为一个换热器,则 由式(7)~式(9)可计算出冷板的换热效率为

式中:Qact为冷板实际换热功率,W;Qmax为冷板 理想条件下的最大换热功率,W;ε为换热效率。

3 数值模拟与仿真分析

采用 ANSYS-ICEPAK 完成液冷散热系统的 流固耦合仿真。仿真设置:1)忽略热辐射与自 然对流,仅考虑散热系统内部的热传导与热对流 过程;2)流动与传热由连续性、动量和能量方 程描述;3)采用 FLUENT 求解器和 SIMPLE 算 法,流动与湍流选择一阶迎风格式,冷却液为不 可压缩流;4)除芯片外,忽略温度对其它材料 物性参数的影响,导热硅脂与冷却液的导热系数 分别为 3 W/(m·℃)和 0. 505 W/(m·℃),其余材料由软件材料库提供;5)在考虑出入口的冷却液温差为10 ℃的情况下,循环流入冷板的冷却液温度为 45 ℃,流道内的雷诺数经软件计算为 9 772,因此需要考虑湍流,湍流模型选择标准的 k-ε两方程模型,流道入口为流量边界,流道出口为压力出口边界;6)为提高迭代计算的稳定性,设定动量项的松弛因子为0. 6,残差设置能量项为10-7,其余为10-3,迭代步数设置为1200步。

计算域内的网格采用 ICEPAK 提供的六面体占优网格,通过控制并调整 3 个方向的网格最大尺寸,对 3 种不同网格数(1 012 726,1 196 222, 1 564 758)进行了网格无关性验证,以流道 A 设计下的MOSFET器件最高结温为对比参数,3种网 格 尺 寸 下 的 结 温 分 别 为 110. 8, 109. 9 和 110. 1 ℃,误差在1%以内,因此,后续仿真均采用上述中等数量的网格划分。

针对湍流模型的选择,对比分析了 5 种不同湍流模型的计算结果,冷板采用流道 A设计,计算获得的MOSFET器件最高结温数据见表 1。计算结果表明,不同湍流模型下的结温变化较小,误差在 1%以内,因此,本文后续的仿真计算种均采用常用的标准k-ε模型。

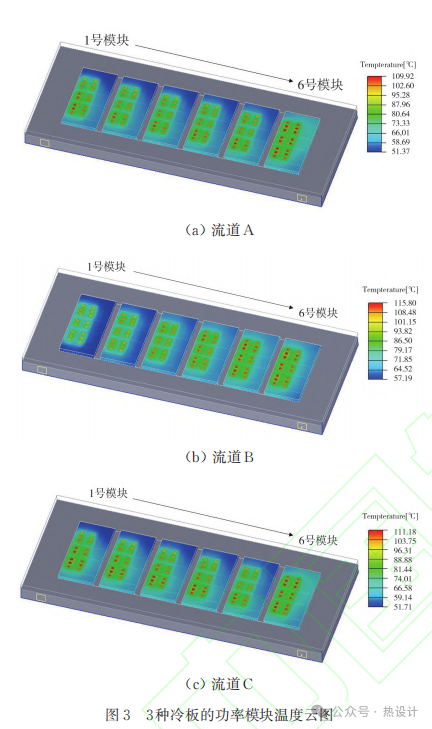

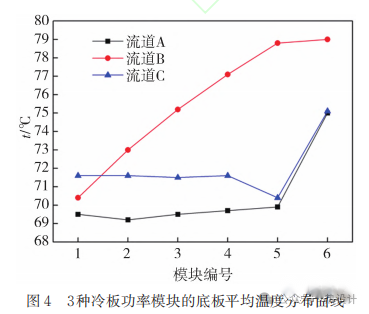

将功率模块沿流道入口向出口方向依次编号 为1号至6号模块,图 3 为3种冷板的功率模块温度云图,图中左侧流道口为入口。计算结果表 明,由于 MOSFET 的功耗较高,因此,高温区域主要集中在 MOSFET 芯片所在的位置,其中 流道 A 和 B 的温度峰值均位于 6 号功率模块内, 6 个功率模块依次排列呈温度递增的分布趋势, 温度峰值分别为109. 9 ℃与115. 8 ℃。流道C的整体温度分布规律与前两种不同,其温度峰值位于 1号功率模块内,温度峰值为 111. 2 ℃,6个功率 模块的温度峰值依次呈高-低-高-低的交错分布特征,该现象是由冷板中部增加了两列并联支 路所造成的。图 4 为 6 个功率模块的铜底板外表 面的平均温度分布曲线,其中流道 A 和 C 的均温分布规律较为接近,1号至5号模块的底板均温变 化较小,靠近出口的 6 号模块均温略高。流道 B 的温度分布呈单向递增变化,1号模块均温最低, 为70. 4 ℃,6号模块均温最高,为79 ℃。

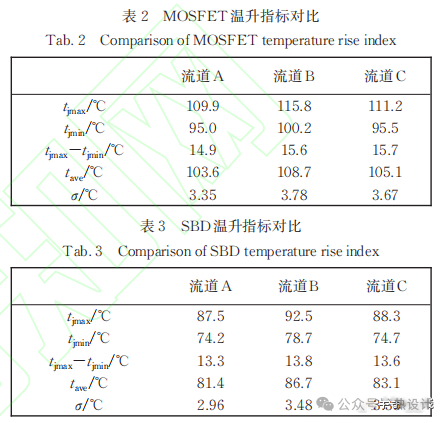

表 2 和表 3 分别为 MOSFET 和 SBD 的温升指标数据。计算结果表明,流道 A的温度峰值最低,温差最小,温度的标准差也最小,而流道 C 的温升指标次之 , 流道 B 的各项指标中除 MOSFET的器件温差指标略好于流道C外,其余 指标均表现最差。流道A与B相比,MOSFET与 SBD 的结温峰值分别下降了 5. 1% 和 5. 4%,温度标准差分别下降了11. 4%和14. 9%,仅从温升指标对比分析,串联流道设计在温升抑制与芯片温度分布的一致性方面表现最好。

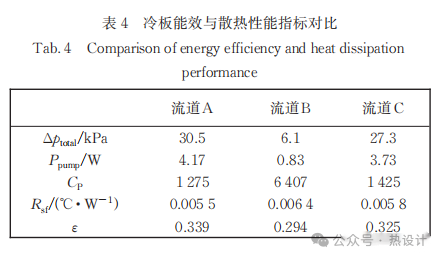

表 4 为冷板的能效与散热性能的指标数据。计算结果表明,虽然流道A的冷板热阻最小,换热效率最高,但其压力损失达到 30. 5 kPa,因而其需要更大的泵功率。进一步分析表明,较好的散热性能指标建立在更大的压力损失基础上,即提高了泵功率而降低了其能效指标,这样散热系统的成本也会随之增加。流道 B 的能效表现系数为 6407,是流道 A 的 5 倍,从节能的角度考虑, 采用并联结构的流道设计,能效表现远超另两种流道结构。

4 工程应用分析

某实际电机控制器的三相系统共需要18个功率模块,其中 6 个模块并联控制一相,因此,将相同的 3 块水冷板进行并联或串联,从而形成该电机控制器的最终液冷散热方案。如果采用冷板间并联,进出口冷却液温差要求不变,仍为 10 ℃,冷却液总流量为3块冷板之和24. 6 L/min, 并联散热方案的冷板散热效果可使用第 3 节仿真获得的各项指标数据;如果采用冷板间串联,则单个冷板的进出口温差限定在3. 33 ℃,因而计算获得的冷却液流量需求也为 24. 6 L/min,3 块冷 板的入口温度分别为 45,48. 33 和 51. 66 ℃。使用上述参数进一步开展多冷板串联方案下的散热性能评价,并与冷板并联方案形成对比。

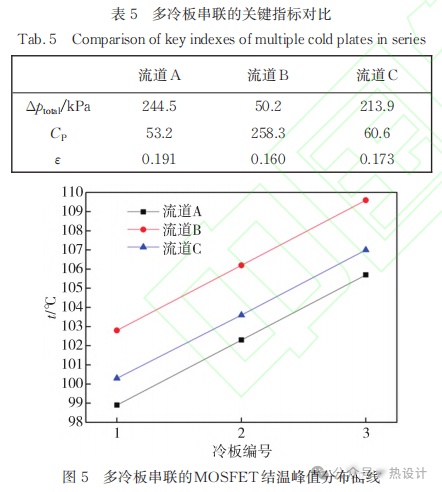

表 5 为 3 块冷板串联后的关键能效与散热性能指标数据,图 5 为3块冷板串联后的MOSFET 结温峰值分布曲线。

表 5 和图 5 的计算结果表明:串联后的每块冷板的压力损失以及计算获得的能效表现系数与换热效率是相同的,冷却液的入口温度仅影响温升指标,与能效及散热性能指标无关。串联冷板按照冷却液流入的先后顺序编号为1~3号,其器件结温峰值按编号依次升高 , 3 号冷板的 MOSFET 结温峰值在 3 种流道结构下分别为105. 7,109. 6 和 107. 0 ℃,与冷板并联方案相比分别下降了 3. 8%,5. 4% 和 3. 8%,温升指标略有提升,但能效与散热性能出现了大幅的下降, CP下降约24倍左右,ε下降约43. 7%~46. 8%。

5 结论

本文通过对温升、能效与散热性能的多指标评估,综合分析了3种冷板流道结构下的散热效果, 并结合工程应用,重点考察了冷板的节能表现,给出了实际应用中的液冷散热系统方案选择与优化建议,在本文计算条件下的主要结论如下:

1)冷板内部串联流道设计的温升抑制与散热性能最佳,但其能效表现较差;并联流道设计可大幅降低冷却液的压力损失,其能效表现系数是串联流道设计的 5 倍。因此,热设计时,在器件温升的允许范围内,可优先考虑并联流道设计。

2)冷却液的入口温度仅影响冷板的温升指标,与能效、散热性能指标无关,因此,在器件温升的允许范围内,可考虑适当增加冷板进出口的冷却液温差,从而进一步提高液冷散热系统的能效与散热性能。

3)冷却液的流量影响全部的温升、能效、散热性能指标,流量提高3倍,器件结温峰值可下降约 3. 8%~5. 4%,但冷板的COP下降约24倍左右, 从节能与经济性方面考虑,提高流量并非改善散热性能的首选,应寻求在最小流量条件下,通过优化冷板内部结构设计来适当增加换热面积,或使用更高热导率的材料及冷却液的方法。

4)工程应用中的多冷板散热系统,应首选冷板间的并联方案,与串联方案相比,虽然有少量的器件温升提高,但其节能效果更符合实际工业需求。

以上资料来源:中北大学学报(自然科学版),作者:巩 飞,郭鸿浩

-

IGBT

+关注

关注

1280文章

4083浏览量

255145 -

散热

+关注

关注

3文章

551浏览量

32513 -

功率器件

+关注

关注

42文章

1947浏览量

92968 -

陶瓷基板

+关注

关注

5文章

248浏览量

11884

发布评论请先 登录

另辟蹊径浅谈电阻技术之陶瓷基板篇

为什么你需要一块DPC陶瓷基板

一文介绍DBC陶瓷基板铜片氧化工艺

AMB陶瓷基板在IGBT中应用的优势

DBC陶瓷基板市场现状及未来发展趋势

DBC陶瓷基板是干什么用的?

DBC陶瓷板的生产流程

陶瓷基板技术PK:DBC vs DPC,你站哪一边?

金属基板 | 全球领先技术DOH工艺与功率器件IGBT热管理解决方案

DPC、AMB、DBC覆铜陶瓷基板技术对比与应用选择

陶瓷基板五大工艺技术深度剖析:DPC、AMB、DBC、HTCC与LTCC的卓越表现

DOH技术工艺方案解决陶瓷基板DBC散热挑战问题

DOH技术工艺方案解决陶瓷基板DBC散热挑战问题

评论