12 月 13 日,中风病患及其他无口语沟通能力者将迎来新希望。据了解,科学家正致力于开发一款名为 BrainGPT 的产品,用以解读他人思维,转化成易于理解的文本形式。

悉尼科技大学科研团队近日成功研制 BrainGPT 设备,无需额外佩戴眼动捕捉镜头等设备,仅需戴上EEG(脑电图)帽子,与电脑相连,便能将内心想法进行展示。

科研团队配合定制的DeWave软件,招募29位志愿者,收集他们默读文本时的脑电图信号样本。随后,使用AI模型对这些数据进行分析与模拟,以确定大脑各区域活动所作贡献,最后以此预测相应字词。因此,当读取到类似脑电图信号时,系统可自动化识别并转化为文本。现阶段,该系统的翻译精准度在BLEU(双语评估替补)量表上达到约40%,团队期望随着技术改进,最终能提升至90%。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。

举报投诉

-

镜头

+关注

关注

2文章

527浏览量

26104 -

AI

+关注

关注

88文章

35506浏览量

281394 -

自动化

+关注

关注

29文章

5789浏览量

85290 -

模型

+关注

关注

1文章

3533浏览量

50592

发布评论请先 登录

相关推荐

热点推荐

RISC-V 的平台思维和生态思维

RISC-V 的魅力在于以模块化、开源、开放的指令集为底座,通过平台化技术框架降低芯片与应用开发门槛,并以协同共建的产业生态弥合碎片、加速落地。因此,高通高级副总裁 Leendert van

发表于 07-17 14:04

?3888次阅读

复星医药使用亚马逊云科技生成式AI技术赋能医疗撰写场景 助力科学家效率跃升

进程。通过“临床试验报告一致性检查”和“研发文献翻译”两大功能,复星医药可解放科学家生产力,使其专注于创新药研发的核心工作。在亚马逊云科技的加持下,“临床试验报告一致性检查”可覆盖研究人员90%的撰写场景,工作效率提升70%;而在“研发文

发表于 07-14 14:16

?871次阅读

数字信号处理,科学家与工程师指南(664页)

数字信号处理入门书籍,非常全面,清晰易懂

获取完整文档资料可下载附件哦!!!!

如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~

发表于 07-11 14:59

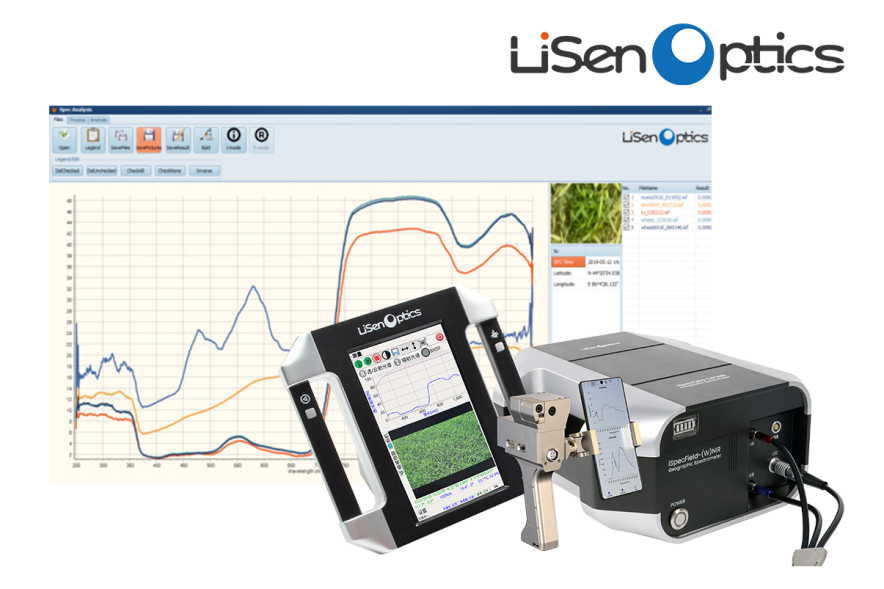

地物光谱仪如何帮助科学家研究植被和土壤?

在遥感、生态、农业等研究领域,科学家们常常会提到一个工具: 地物光谱仪 。它看起来像一台“测光的枪”,却能揭示土壤和植被的“隐藏信息”。那么,地物光谱仪到底是怎么工作的?它又是如何在科学研究中

云天励飞董事长陈宁当选深圳市青年科学家协会第十届会长

? 2025年3月29日,深圳市青年科学家协会十届一次会员大会在深圳市青少年活动中心南厅隆重举行。百余位青年才俊齐聚一堂,共同见证协会换届选举,共话科技创新未来。共青团深圳市委员会书记胡火明出席了

我国科学家制备出可控手性石墨烯卷

日前,我国科学家开发了一种名为“石蜡辅助浸入法”的新技术,成功让二维材料“卷起来”,制备出具有可控手性的石墨烯卷,为未来量子计算和自旋电子器件的发展奠定了坚实基础。 由天津大学教授胡文平、雷圣宾、李

AI 推动未来科学 晶泰科技共襄未来科学大奖周

的科学家,探讨学科交叉与学术创新,倾力打造兼具权威性、专业性和国际影响力的科学盛会。 未来科学大奖由未来论坛于 2016 年创设,被誉为"中国诺贝尔奖"。未来论坛是当前中国极具声望的民间科学

西湖大学:科学家+AI,科研新范式的样本

研究,创新科研新范式。这一点在西湖大学的科研项目中已得到体现。 成立于2018年的西湖大学是由施一公院士领衔创办的、聚焦前沿科学研究的研究型大学,该校鼓励科学家们探索AI与各学科交叉融合,为科研创新提速。为此,西湖大学在浪潮信息等企业助力下打造

华为自动驾驶科学家陈亦伦投身具身智能创业

近日,华为车BU自动驾驶领域的昔日明星科学家陈亦伦,如今已开启了一段全新的创业旅程。据可靠消息,陈亦伦在今年7月正式创立了名为“它石智航”的新公司,专注于具身智能领域的研发与创新。 与陈亦伦携手共进

蚂蚁集团收购边塞科技,吴翼出任强化学习实验室首席科学家

学习领域的研究与发展。令人瞩目的是,边塞科技的创始人吴翼已正式加入该实验室,并担任首席科学家一职。 吴翼在其个人社交平台上对这一变动进行了回应。他表示,自己最近接受了蚂蚁集团的邀请,负责大模型强化学习领域的研究工

AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章-AI与生命科学读后感

了传统学科界限,使得科学家们能够从更加全面和深入的角度理解生命的奥秘。同时,AI技术的引入也催生了一种全新的科学研究范式,即数据驱动的研究范式,这种范式强调从大量数据中提取有价值的信息,从而推动科学

发表于 10-14 09:21

《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第一章人工智能驱动的科学创新学习心得

如何激发科学家的创新思维。AI不仅仅是工具,更是一种思维方式,它鼓励我们跳出传统框架,以数据为驱动,探索未知。这种思维方式的转变,不仅促进了科学

发表于 10-14 09:12

上海科学家精准操控原子“人造”蓝宝石 为低功耗芯片研制开辟新路

当芯片中的晶体管随着摩尔定律向纳米级不断缩小时,发挥绝缘作用的介质材料却因为厚度缩小而性能快速降低。如何为更小的晶体管匹配更佳的介质材料,成为集成电路领域科学家们的苦苦追寻的目标。 如今,中国科学

科学家开发BrainGPT读取患者思维

科学家开发BrainGPT读取患者思维

评论