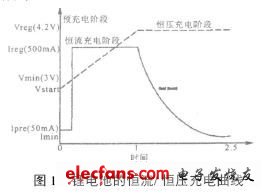

1.3恒流/恒压充电法

这种充电方法将充电过程分为三个阶段.如图1所示.

?

(1)预充阶段.接通直流电源后,当检测到电池时,充电芯片启动,进入预充过程,在此期间充电控制器以较小的电流给电池充电,使电池电压、温度恢复到正常状态.

(2)恒流充电阶段.在充电初期,充电电路以恒定的电流对锂离子电池充电,一般锂电池大多选用标准充电速率.恒流充电时,电池电压将缓慢上升,一旦电池电压达到所设定的终止电压,恒流充电终止,进入恒压充电过程.

(3)恒压充电阶段.在恒压充电过程中,充电电流逐渐衰减,当监测到充电电流降到设置值以下,或满充时间超时转入顶端截止充电,此时充电控制器以极小的充电电流为电池补充能量,一般情况下,该过程可以延长电池5%~10%的使用时间.

这种充电方法中,为避免电流过大,电池温度过高,在恒流阶段,通常采用较小的充电电流进行充电,充电效率仍然不高.为提高充电效率,可采用变流充电法.

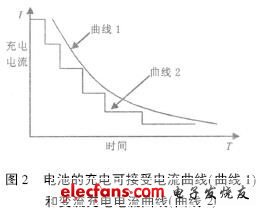

1.4变流充电法

锂离子电池可接受的充电电流随充电时间呈指数规律下降,若充电电流曲线在电池可接受充电电流曲线(图2中曲线1)以上会导致电池电解液发生析气反应,影响电池寿命.

?

理想化的充电过程是充电电流始终逼近可接受的充电电流值.如图2中曲线2为变流充电电流曲线.图2中可以看出,在充电初期,充电电流较大,效率较高,克服了恒流/恒压充电阶段初期充电电流设置较小的缺点,随着充电继续,充电电流逐步减小,因此,可以将其原有的恒流充电阶段用分段恒流充电的过程来代替,达到提高充电效率.

在变流充电阶段,通过对电池状态进行检测,确定起始的电流进行恒流充电,同时对电池状态进行检测,当电池状态达到该恒流充电分段终止标准时,结束该分段,调整电流值,进入下一分段,直至电池状态达到设定的标准时,终止变流充电,进入恒压充电,以确保电池完全充满.

变流充电法的主要困难在于确定各阶段恒流充电电流值,选取适当的参数作为阶段恒流充电终止的判断依据.

在变流充电法中,通过提高初始阶段的充电电流来实现快速充电的目的.但实际上,充电电流过大会造成电池产生极化现象而缩短寿命.为了在保证效率的前提下尽可能的减小极化反应,研究人员通过对不同充电波形使电池产生的极化情况进行比较,提出了间歇充电和脉冲充电的方法.

1.5间歇充电法

间歇充电法是指在充电一段时间后增加一段间歇时间,减少极化现象.在间歇阶段,电解液析气反应产生的氢气和氧气有时间得以重新化合,可以有效的减缓电池内电压升高,消除欧姆极化,减小内阻,使电池在接下来的充电过程中能够接受更多的电量.

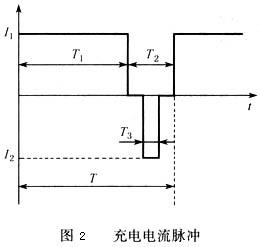

1.6脉冲充电法

在脉冲充电过程中,在充电电流大小逼近电池充电可接受电流的基础上,用脉冲电流对电池充电,充电电流时有时无,充电状态和暂停状态相互交替.脉冲充电方式有正脉冲充电和正负脉冲充电两种方式,在正脉冲充电方式中,正脉冲空闲时间内,电解液中的离子自由扩散,减小了极化的加剧;在正负脉冲充电方式中,正脉冲空闲时间内加上了负脉冲,电解液中的离子受反向作用力向相反方向运动,有效的抑制了极化现象.

2本文采用的充电方式

对以上各种传统充电方法的特点相比较可以看出,每一种方法都各有优缺点.电动汽车电池组对充电过程要求很高,既要要求安全充电,尽可能延长电池使用寿命,又必须满足快速充电的特点,快速、高效、安全、长使用寿命这几项指标都必须达到,综合每一种充电方法的优点,本文在传统充电方式上做了变形和改进,提出了限压变流脉冲充电方法.

限压变流脉冲充电方法的特点是,将恒流/恒压充电方式的恒流充电阶段改为变流脉冲充电,这一阶段电流的大小符合变流充电的特点,初期电流较大,尽量逼近充电可接受电流,以保证电池获得足够电流,同时,采用脉冲式充电电流,有效抑制极化效应,减缓电池内压升高,减小内阻.后期采用恒压充电方式,以获得过充电量.

3研究电池组均衡充电的意义

电动汽车用锂离子电池组通过多节锂离子电池串联以获得高输出电压.由于各单体电池在生产制造和使用过程中电池特性必然存在差异,造成这种差异的原因有:在生产过程中,由于加工工艺等原因,同批次电池的容量和内阻都可能存在差异;使用过程中由于温度等差异造成电池使用不平衡;不同电池之间的放电情况存在差异,长时间累积,造成电池状态的不平衡.长期使用必将导致各电池的容量、内阻、端电压等参数不均衡,从而影响整个电池组的实际容量,缩短寿命,造成浪费,增大成本.

和其他电池相比,锂离子电池几乎没有耐过充的能力,在电池荷电状态已满时,若继续充电,电池的电压将继续升高.电压过高会造成锂离子在负极积累,解析出金属锂,使电池的蓄电能力丧失,而且这一过程是不可逆的,同时,电解液发生电解,析出氢气和氧气,伴随着大量热量的产生,电池温度逐渐升高,氢气和氧气有可能发生爆炸.因此,锂电池切不可过充电,否则会给电池造成致命的损坏或造成安全事故.实验数据证明,过充电将严重减少电池的充电循环次数.

因此,在对串联电池组进行充电时,不能通过过充的方式使各单体电池达到性能均衡.若以容量大的电池充满为依据,必然导致容量小的电池过充电,损害电池;若以容量小的电池充满为依据,必然导致容量大的电池欠充电,这两种方式都不能达到均衡状态.同样在放电过程中,若以容量大电池放电结束为依据,必然导致容量小的电池过放,若以容量小的电池放电结束为依据,容量大的电池的电量还将剩余大部分电量,不能得到充分利用.电动汽车电池组需要频繁的充放电,随着充放电次数的增多,将形成恶性循环,各电池的不均衡将加剧,造成整个电池组性能明显恶化

.为应对以上问题,就要在充电过程中,通过某种方法,使充电完成时电池组的所有电池都能充满电,达到均衡状态,实现均衡控制.

电子发烧友App

电子发烧友App

评论